在異鄉重啟爐灶的流浪科學家

- Physics Today 專文

- 撰文者:常雲惠

- 發文日期:2018-09-23

- 點閱次數:796

伊布拉希姆 (Ismael Ibraheem)在埃及取得地球物理學博士學位後,於2010年返回敘利亞,任職於石油部,工作內容除了實地探勘地下水之外,也進行地下水污染的環境研究。在職期間,他受到一年期的兵役徵召,但在服役數月之後,引發敘利亞內戰的示威活動開始,導致他的役期延長。期間,他聽到學術界的朋友與同事們遭到殺害的消息。他說:「我感到很內疚。那種壓力實在是太大了。於是,我做出逃離敘利亞的危險決定。」2013年中,他成為逃兵,在非法偷渡到土耳其之前,隱姓埋名地在敘利亞生活了二年多。目前,他在德國進行博士後研究。

圖一 敘利亞就在這道山脈的另外一邊。但是,這位專攻性別研究的學者於今年初逃往英國,因為繼續留在家鄉工作已經無法保障她的安全。她獲聘為英國牛津大學的研究員。她也是2017年所拍攝的電影《流亡的科學》(Science in Exile)當中的一位學者。(Photo Credit: Nicole Leghissa)

道寬(Eqbal Dauqan)自馬來西亞國立大學(National University of Malaysia)取得生物化學博士學位之後,於2013年回到家鄉葉門(Yemen)。隔年,她在塔伊茲(Taiz)的Al Saeed University任教期間,協助創建了葉門第一個營養治療方案。接著內戰爆發,叛軍襲擊大學並殺掉了一些她的同事與學生。道寬在她的家中,及其它隱蔽地點藏身了八個月,既沒有工作,也缺乏收入。她說:「我必須繼續我的學術生涯,也需要養家活口」。由於國際教育學者救助基金會(IIE-SRF)的獎助金,她才能夠在2016年以訪問學者的身份重返馬來西亞。

根據聯合國難民署(United Nations Refugee Agency)統計,全世界有超過6,500萬人被迫流離失所,其中約有2,250萬人是因為武裝衝突或迫害而成為難民。每天約有28,300人受迫離鄉背井;其中關於流亡科學家的數量,則缺乏可靠依據。

德國萊比錫大學(University of Leipzig)商業稅務和金融學教授巴赫曼(Carmen Bachmann)就是那些嘗試獲得這些數據的人之一。她說:「沒有人真正知道在難民當中有多少名學者。這個百分比很低,但重要的是得知道他們是誰。」她於2015年創建了名為「科學機會」(Chance for Science)的難民學者網絡。 根據任職於義大利里雅斯特(Trieste),阿卜杜勒·薩拉姆國際理論物理中心(Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics,簡稱ICTP)的馬西利(Matteo Marsili)估計,在當地的難民當中,約有百分之二到五的人,至少已取得學士學位。然而,由於難民的總數如此之多,即使學者與科學家只佔其中一小部分,卻已使得來自各個援助組織所提供的資源,顯得捉襟見肘。

難民以及生存受到威脅的科學家來自四面八方,並且背景迥異。有些是剛拿到學位的畢業生,是科學界的生力軍,也有具備相當經驗的科學家,或是在教學、研究,亦或是政策制定方面的資深人員。有些人因正在學術休假中,而不認為自己是難民。有些人則申請難民身份,匆匆逃離家園,最終住進難民收容所。有些人默不作聲地計畫逃亡,並在離開自己的祖國之前便安排好未來的工作。有些人儘管願意公開地講述自己的經驗,卻不願意自己的身份曝光,為的只是保護家鄉的親人。事實上,有位難民在接受〈今日物理〉的採訪之後,卻拒絕出現在這則報導當中;即使我們以匿名的方式處理,他仍舊缺乏意願。除卻逃離險境的需求之外,他們的共同點是對科學的熱愛,以及希望貢獻社會的渴望。許多因為生命受到威脅而流離失所的科學家,都希望在可能的情形下重返家園。(參閱http://physicstoday.org/bahran ,針對現在服務於奧克拉荷馬大學(University of Oklahoma)的葉門物理學家及前政府部長穆斯塔法巴林(Mustafa Bahran)的訪談。)

由於情況各異,每一位科學家都必須以個案處理。在2017年由世界科學院(World Academy of Sciences)攝製的紀錄片《流亡的科學》當中,國際教育協會(Institute of International Education)會長兼執行長顧德曼(Allan Goodman)說,協會裡的學者救助基金(Scholar Rescue Fund)在審核申請人的資格時,會先提出:「你是學者嗎?」以及「你受到那些威脅?」這二個問題。

根據風險高低決定補助順序

位於紐約市的國際教育協會學者救助基金自2002年成立以來,已經針對58個國家,接近750位學者發放了二千五百萬美元。從2015年到2017年,申請人數增加了百分之五十以上。顧德曼在紀錄片中說,做為社會中最受敬重的族群,科學家們成為恐怖組織及高壓政府的主要攻擊目標,其背後的動機或許是「如果我們可以恐嚇學者、重量級的數學家、化學家及生物學家,那麼就可以壓制社會裡的反對聲浪」。去年獲得國際教育協會學者救助基金支持的學者當中,37%屬於自然科學與應用科學領域。許多已經在系所擔任教職員的人,從本國的科研與教學的最前線,轉到類似博士後研究的訪問職位。

發展部負責人桑頓(Martin Thornton)說,這是危機學者委員會(Council for At-Risk Academics,簡稱CARA)有史以來最忙碌的時間。該委員會位於英國,創建於1933年,旨在幫助猶太科學家逃離納粹的迫害。

目前,CARA與一百三十所大學建有合作關係,其中大多數位於英國。桑頓說,CARA結合來自合作大學的金援,現在共資助了290名在英國境內的研究員,以及350名家庭成員。他們來自二十八個國家,其中多數是來自敘利亞與土耳其的學者。

桑頓說:面對生死攸關的險境,「我們絕對不會拒絕任何人,但是我們會衡量其危險係數的高低」。他說:CARA以往都是幫助「以自己的方式成功抵達英國的人」,「現在則是以幫助需要脫離險境的人為第一優先」。有史以來,CARA首次發起募款活動,要求英國學者一起支持他們身陷危機的同行。假設能有10%的學者,每年捐助二十英鎊(約二十八美元),「就能大幅提昇我們所能幫助的人數」。

危機中的學者(Scholars at Risk,簡稱SAR)總部座落在紐約大學(New York University)校園內。該組織與全球五百多所大學有合作關係,並在其中為學者與科學家們尋找東道主。根據保護服務計畫助理巴荷拉(Shreya Balhara)表示,去年所安頓的150名學者,是SAR自1999年成立以來,年度總人數最高的一年。它還安排推薦函、提供職業與一般建議,並為人們與各項免付費服務取得聯繫。她說:「我們的角色就像是媒人婆一樣」。

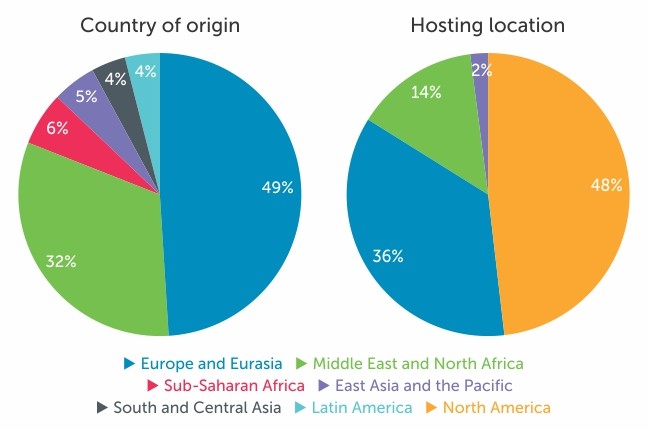

圖二2017年由國際教育學者救助基金會所支助的,將近200名學者的地理位置分佈。最主要的東道國有美國、約旦、德國、英國與加拿大。(取材自國際教育協會學者救助基金)

接受SAR幫助的學者,以土耳其、敘利亞、伊拉克、衣索比亞與伊朗等五個國家為數最眾;其中的土耳其,自2016年政變以來,申請人數更是激增。而接待最多SAR學者的國家則為德國、美國、比利時、挪威和荷蘭。自敘利亞逃離的食品科學家拉娜穆斯塔法(Rana Mustafa)說:「SAR不僅給了我情感上的支持,還持續關心我的近況,給了我希望。」

『不僅僅是人道主義者』

「給予希望」,正是促使巴赫曼當初發起「科學機會」的動機。她說,看到大量湧入萊比錫的難民,她不禁聯想,如果自己是那個被迫與工作切斷聯繫的人,感覺該會是多麼地孤立無援。因此,「我希望能為難民與本地學者,建立一個溝通的橋樑。」隨後,約有150名難民學者在該組織的網站上註冊,其中27人在去年9月的科學機會會議上發表了他們的研究成果。她表示,德國與難民學者祖國的學術環境不同,因此「我爭取到舉辦研習會的經費,教他們如何撰寫更好的履歷,介紹兩地的文化差異,以及與資助機構接洽的方法。」巴赫曼發現,僅僅架設這樣一個網站,還是不夠的,於是她開始前往難民中心,進行自我介紹,同時也尋找隱身在難民中的學者。

創建於芬蘭赫爾辛基的「動員難民」(Startup Refugees),則是另一個由民間發起幫助難民的組織。對芬蘭而言,收容數量龐大的難民是件破天荒的事;這三萬多名難民主要來自阿富汗跟伊拉克。這個非營利組織的執行董事娜圖斯(Camilla Naatus)表示,其創始人「希望能夠把難民相關的公眾輿論,轉變為正面的議題。」她表示,截至目前為止,該組織已經彙整了二千名難民的技能概要,並幫助289名難民找到工作,以及44個商務團隊創立公司。「我們詢問他們有哪些技能?希望擔任哪一類型的工作?有沒有生意上的想法?」她說,最常見的初創公司大多集中在餐飲旅遊、媒體、高科技、市場行銷與藝術等領域。

國際理論物理中心(ICTP)的馬西利說:對於逃難者而言,「不論他們的技能或抱負為何」,能夠振奮人心的環境才是重點。他說,對年輕的科學家而言,這樣的機會與環境,「可遇而不可求」。「這群二十多歲的年輕人,在大學畢業之後離開自己的家園,值此生涯上的關鍵時刻,原本或許能進入大學服務,然而卻因際遇不同,而變成在速食店裡工作,甚或是更糟的情況!」他表示,2016至2017年之間,在ICTP為難民提供適當的實習計畫成功之後,「我們意識到,自己能做出一些有意義的事情。」現在,一些位於義大利東北部的組織,包括ICTP、世界科學院(World Academy of Sciences),國際遺傳工程和生物技術中心(International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology),以及當地一些大學正共同合作,一起幫助這些受難的科學家。

圖三巴赫曼(講台,左側),2017年九月,出席於德國萊比錫舉辦的「科學機會」會議。與會人士約150人,其中包括56名難民學者;他們之中,有將近一半的人,以海報或是演講的方式,展示了他們的研究成果。(Photo Credit: Mo Zaboli)

其它幫助難民與受威脅學者的方式,也陸續浮現。2015年秋天,歐盟委員會開始了一個名為Science4Refugees的入口網站,在許多一般業務之外,也提供虛擬導師,輔導有工作願景的難民。迄今,這個網站,約刊登有六百項「歡迎難民」的職缺廣告,並有217位難民科學家已經完成註冊登記。

2015年,德國洪堡基金會(Alexander von Humboldt Foundation)發起「菲利普施瓦茨倡議」(Philipp Schwartz Initiative),協助德國境內的難民科學家。約120名研究人員,獲得一千四百萬歐元(約一千七百萬美元)的資助。截至目前為止,他們大多數來自於土耳其、敘利亞、葉門以及委內瑞拉;其中約百分之四十的人,屬於自然科學與工程領域,其他則為社會科學跟人文學科的學者。該計畫發言人哈佛利切克(Teresa Havlicek)說:「我們計畫幫助的對象,是那些能為我們的科學界做出貢獻的人,然而也希望在不久的將來,當他們的祖國需要重建時,他們也正是那群被迫切需要的人。」她說,這個方案「不僅僅是人道主義而已。這也是令難民學者們有機會,為接待他們的機構做出巨大貢獻的方式。」

活下去

對許多難民學者而言,來自其它國家的工作機會,代表的是一條生路。然而,許多時候,與援助機構取得聯繫,本身就已經是件難事,倘若消息曝光,甚至可能危及生命安全。以道寬為例,當她還在葉門時,由於電力短缺,她必須把手機放在車子裡充電,才能夠聯繫外界申請救援。某些學者,即使收到新職缺的邀約,離開國家的過程也是危機四伏,甚至無法成行。SAR的巴荷拉說,在這樣的情況下,「我們會試著在他們的國家境內,提供救援。」

許多生存受到威脅的科學家,都是以非法的方式離開祖國,伊布拉希姆就是一例。他先隻身前往土耳其,妻兒則稍後才抵達團聚。他曾試著申請學術界的工作,但由於土耳其語說得不夠流利,最終只能在果園找到一份採蘋果的工作。然而,這份工作不僅缺乏智性上的挑戰,報酬亦偏低,而且他也不具備足以應付這份工作的體格。最後,他終於透過IIE-SRF在科隆大學(University of Cologne)找到研究工作。他目前所從事的研究範疇,與他先前在埃及與敘利亞的研究領域近似。不過,他說:「這裡的研究更為先進,科研環境也比之前的更好。」

這個機會,讓離開科研有段時間的伊布拉希姆,有機會重返研究領域。他說:「四年來,我殫精竭慮地求生存,維護家人的安全,根本無暇進行地球物理學的研究工作。」目前,他正在累積履歷,為下一步做準備;他希望能夠在歐洲找到一份與研究相關的職位。

圖四地球物理學家伊布拉希姆。他離開敘利亞的軍隊之後,經過四年終於在科隆大學重新進行研究。他在德國波昂主持地面與海洋磁測。

2016年時,拉娜穆斯塔法不得不離開敘利亞。她在法國取得食品生物技術的博士學位之後,從2005年開始在敘利亞的復興大學(Al-Baath University)任職。研究領域包括以尚未成熟的葡萄,製作出可用來替代檸檬汁的酸果汁;以刺槐豆製作出類似巧克力的甜食;以及可作為出口食品與醫藥用途的西洋白花菜。

拉娜穆斯塔法回憶說:2011年敘利亞戰爭開始時,「我任教的學院首當其衝地成為打擊目標。我的實驗室、我的圖書館、我的辦公室,完全被摧毀。」儘管工作變得危險,而且士氣低落,「我覺得自己有責任,留下來幫助我的國家。」但是,當政府當局拒絕讓她轉移到更安全的地方工作時,「我改變心意,決定盡我所能地離開這個國家。我體認到,自己以及我的孩子的安危,才是我真正的責任。」

拉娜穆斯塔法聯繫了IIE-SRF及SAR,並開始尋找國外的工作職缺。她並未向任何人透露想要離開的訊息,她說:「我甚至沒有告訴我的兄弟、我的母親,我沒有跟任何人說!」只因為害怕被發現。她共收到來自美國、法國與加拿大的錄取通知。最終,她接受IIE-SRF提供的獎助金,偷偷地經由黎巴嫩離開敘利亞,前往薩斯喀徹溫大學(University of Saskatchewan)任職。

艱困的過渡時期

來自國外的獎助金,除了為這些身處險境的科學家們提供即時的救援之外,也讓他們在專業上有個重新開始的機會。然而這些都只是暫時的,前面的道路恐怕只會更艱難。有些科學家選擇留在學術界,有些則選擇到產業界,或是到其它的領域發展。因此,「高才低就」(overqualified)成為常見的現象。雖然如此,SAR,IIE-SRF 以及CARA的發言人都說,他們尚未見過任何人,因為這樣而決定返回他們的祖國。

拉娜穆斯塔法的獎助金已於二月結束。她知道,許多流落異鄉的科學家們,目前無法在學術工作上一展長才。但她也表示:「我不會接受這樣的待遇。我在食品工程上付出過相當的努力。」她指出,自己所成長的社會並「不支持女性成為科學家」,然而她在敘利亞的學生則視她為學習的楷模。

拉娜穆斯塔法承認,與西方國家的學者相比,發展中國家的學者,特別是那些來自飽受戰火蹂躪地區的學者,由於許多現實上的困境,有可能讓他們較為缺乏競爭力。「但我是個雄心勃勃,而且工作勤奮的人。」在她來到新國家,開使繼續她的研究生涯之際,接待她的大學裡的科學家們,不僅信任她,並給予她寶貴的指導。她說,倘若沒有這樣的機會,如她這般的難民科學家是不可能成功的。「而有了這樣的機會,我們便可能做到!」

本文感謝Physics Today (American Institute of Physics) 同意物理雙月刊進行中文翻譯並授權刊登。原文刊登並收錄於Physics Today, April/2018 雜誌內(Physics Today 71, 4, 24 (2018); https://doi.org/10.1063/PT.3.3894);原文作者Toni Feder。中文編譯:常雲惠 老師,Ms. Marleen Charng, Teacher in St Peter's School, Cambridge, New Zealand