X光量子光學的繼往與開來

- 物理專文

- 撰文者:廖文德

- 發文日期:2018-10-06

- 點閱次數:1497

近年來物理雙月刊在陳惠玉教授等編輯群的努力下,加入了許多創新的元素。不僅將物理學的前沿發展以更加白話的方式呈現給國人,也頗具匠心地揭開台灣物理人的神秘面紗,例如百款物理人系列,讓每期月刊更加精彩可期。特別感謝陳光胤及黃文敏教授的引介,還有編輯群邀請筆者擔綱封面人物。希望拙文能在有許多前輩高手前拋磚引玉。筆者目前在國立中央大學物理系建立一支理論量子光學團隊,研究如何控制光跟物質交互作用。

目前研究興趣包括

目前研究興趣包括

(1) X 光的原子核向前散射 (Nuclear Forward Scattering,簡稱 NFS);

(2) X 光光子回波現象 (Photon echo);

(3) 基於電磁誘發透明 (Electromagnetically induced transparency,簡稱 EIT) 的相關效應;

(4) 研究利用玻色愛因斯坦凝聚態 (Bose-Einstein condensate,簡稱 BEC) 的同調性產生短波長同調光源的可能性;

(5) Mössbauer 硬X 光波整形;

(6) 設計新型電子振盪器對帶電粒子能譜進行整形。

本文對 X 光與原子核量子光學的相關研究做一簡單的介紹。有人會說這是個發展中的新興領域,但筆者總認為 X光量子光學是夠新,但總有那麼一點水到渠成的味道。因為要說到 X 光量子光學的發展與起源,到底是哪位大師給起的頭,似乎都說不準,主因是牽涉太廣。很多重要的實驗都跟之前另一個重要實驗有所關聯,特別是 1980 年代之後相當多 X 光相關的硬體進步神速,帶動了相當多新的量測法被發展出來。但在這之前,似乎不得不提同步輻射,但也必須追溯到 Mössbauer。但在 Mössbauer 得諾貝爾獎之前便有五位諾貝爾獎得主是因 X 光的工作而頭頂桂冠。所以請容許筆者戲說從頭,從誕生於冥冥幽光的 X 射線開始說起。

X 光的發現:未知的幽冥射線擁有如鬼魅般的透視力

X 光的發現:未知的幽冥射線擁有如鬼魅般的透視力

圖 1 Wilhelm Röntgen 和 Anna Bertha Ludwig 的手掌 X 光影像,圖出處 [1] 及 wiki。

X光是19 世紀末人類最重要的發現之一。1895 年末德國物理學家Wilhelm Röntgen 在研究陰極射線時,意外發現一種不受電磁場偏轉的未知射線,故他將之取名為數學上常用來代表未知數的X。而且 Röntgen 也同時發現 X 射線在醫學影像上的應用,世界最著名的第一張X光片就是出自Röntgen 的妻子 Anna Bertha Ludwig 之手。1901 年第一屆諾貝爾物理獎就是頒給 Wilhelm Röntgen 以表彰他在發現X 射線上的貢獻 [1]。

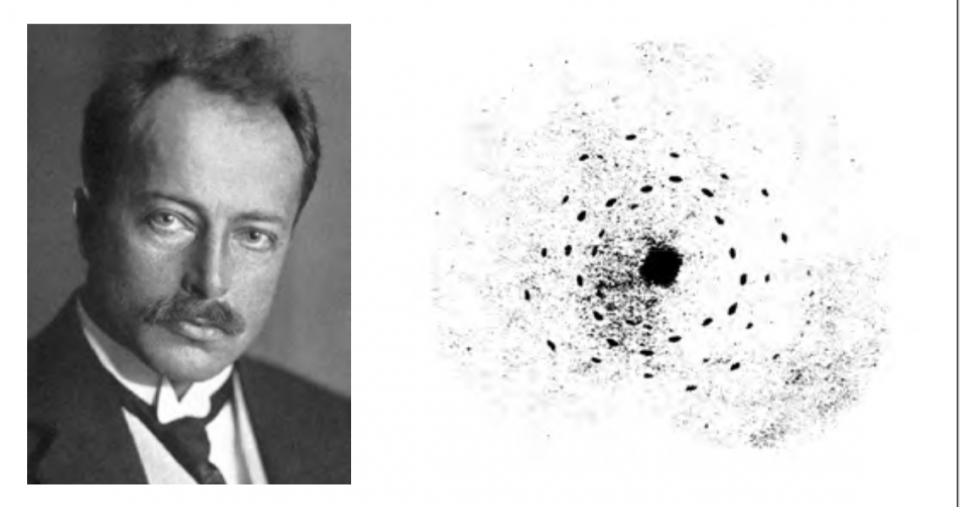

而 X 射線的本質是電磁波這件事一直要到 1912 年實驗上證實德國物理學家 Max von Laue 的一個深邃想法後才得以確定 – X 射線穿透晶體後是否因晶體結構而產生繞射?這個想法隨即在實驗上被觀測到,因此 1914 年 Max von Laue 獲頒諾貝爾物理獎 [2]。

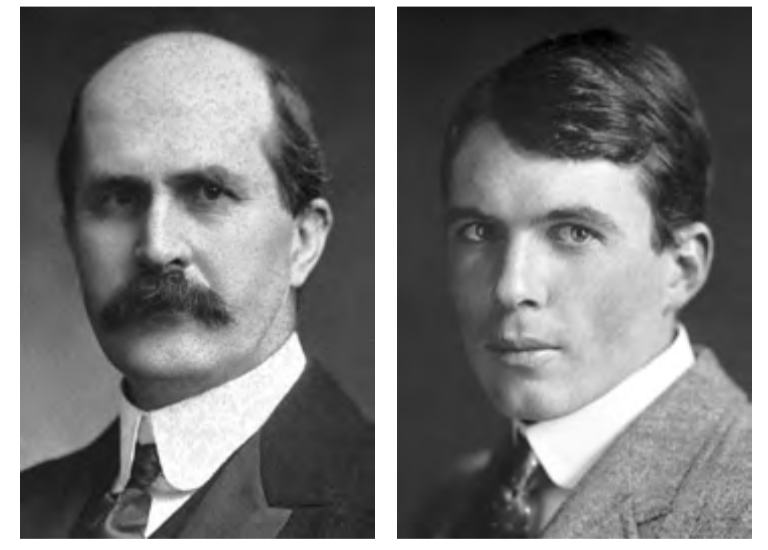

在得知 X 射線的本質是電磁波後,1913 年英國物理學家 William Lawrence Bragg 他父親 William Henry Bragg 共同提出並驗證 X 射線被晶體反射後在著名的 Bragg 條件下,某些角度會出現繞射峰值。這一發現直接開啟了晶體學的研究並證明了粒子存在於原子尺度更拓展了 X 射線的應用。1915 年 Bragg 父子因此獲頒諾貝爾物理獎[3]。

至此我們可以改稱 X 射線為 X 光。至此同時量子力學如火如荼的發展,Max Planck 和 Albert Einstein分別因為提出光量子和解釋光電效應而獲頒諾貝爾物理獎。而隨後 Niels Bohr 也因提出新的原子模型而獲諾貝爾物理獎,奠基爾後量子光學的發展。另外瑞典物理學家 Manne Siegbahn 發展精密 X 光光譜學,他利用 X 光照射在不同原子樣本上,並觀測電子被激發到高能態後衰減回其他低能態所發出的 X 光譜線來研究原子中的電子軌域結構。而 ManneSiegbahn 也因此於 1924 年獲頒諾貝爾物理獎 [4]。

Mössbauer 效應,數大與低溫的奇蹟

Mössbauer 效應,數大與低溫的奇蹟

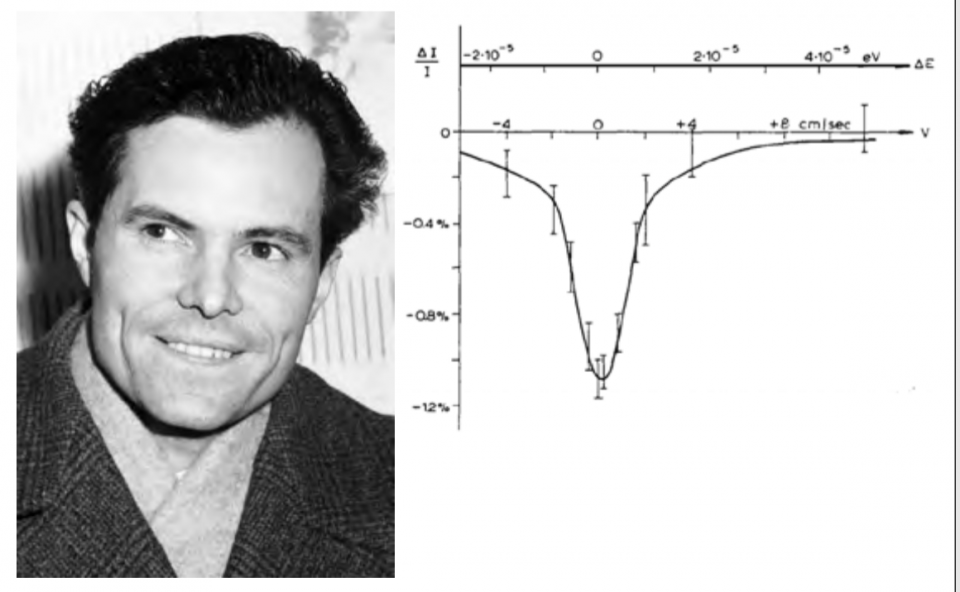

在 1920 年代末期物理學家開始探討一個問題 – 能否實現原子核的共振光子吸收及放射 ? 所謂共振是指原子核的躍遷頻率跟入射或放射光子頻率一致。這個在原子系統中一再被觀察到的現象意外地花了物理學家 20 多年的光陰而毫無進展。一直要到 1958 年在德國 Heidelberg Max Planck Institute (Max Planck Institute for Nuclear Physics 的前身 ) 工作的 Rudolf Mössbauer 做了一系列在低溫固態系統中的實驗發現 Mössbauer 效應才攻克這個難題。當時 Mössbauer 能讓鐵樹開花的關鍵有二,其一他選用了固態靶材而非氣態樣本,其二他將光源晶體跟靶材晶體同時降溫;兩者都剛好能漂亮地大幅降低原子核在吸收或放射光子時所受的反衝動量。光跟物質交互作用過程都要同時符合能量守恆、動量守恆及角動量守恆,因此當靜止粒子放射光子時,內在量子躍遷能量會轉換成粒子的反衝動能加上光子能量,反之當靜止粒子吸收光子時,光子能量要能夠提供粒子躍遷能量加上反衝動能。因此粒子的吸收譜線會藍移而放射譜線會紅移。這個現象當牽涉到可見光等低能量光子時可忽略,但遇到 X 光甚至 γ 光時會非常嚴重。在 Mössbauer 的實驗裡,所有原子核都是鑲嵌在晶體中,所以當單個原子核吸收或放射光子時反衝動量會轉移到整個晶體而變得可忽略。但反衝動量仍有機會造成晶格震動激發聲子,而剛好降低晶體溫度能解決這個問題。原子核對共振光子的無反衝吸收及放射便稱為 Mössbauer 效應,因為原子核的線寬都很窄,在雷射還沒被發明的年代提供了一種量測精密光譜的手段因而有非常多的應用,特別是能夠解析原子核的超精細結構。1959 年在哈佛大學的 Pound 跟 Rebka 便利用Mössbauer 效應成功地量測到 Albert Einstein 在廣義相對論中預測的重力紅位移 [5]。基於發現 Mössbauer 效應及其廣大的應用潛力,Rudolf Mössbauer 被授與 1961 年諾貝爾物理獎[6]。

同步輻射 X 光源與原子核散射的一拍即合

同步輻射 X 光源與原子核散射的一拍即合

1970 年代第三代同步輻射光源開始蓬勃發展,科學家開始思考如何在 Mössbauer 光譜儀中使用同步輻射產生的高亮度 X 光取代放射性光源,進而依靠同步輻射的光子能量可調性大大地增加能被研究的原子核種類 [7]。但當時面臨了幾個難題,以 57Fe 原子核為例,(1)如何將線寬為 neV 的原子核微弱 X 光散射訊號從頻寬為 eV 的背景強光萃取出來 ? (2) 如何分辨電子與原子核的 X 光散射訊號 ? 1974 年 Stanley Ruby 給出了一個影響深遠的建議 –相較於傳統 Mössbauer 光譜儀量測能量域訊號,何不改看時間域訊號 [8]。傳統 Mössbauer光譜儀的威力在於能解析窄線寬的原子核能階分裂,進而了解原子核所處的環境。而這些分裂在時間域上形成的拍頻訊號便成為原子核散射過程的指紋。當時用來探測的同步輻射 X 光脈衝長約 150ps 且電子的動力學也發生在 fs 時間尺度,兩者非常短於原子核激發態的生命期及上述的拍頻訊號週期,因此當時的兩大難題便能夠靠觀察不同時間尺度的 X光散射訊號來解決。但 Ruby 的點子說起來容易,施行起來非常困難 !

一直到 1985 年在德國漢堡大學的 E. Gerdau 等人使用高品質57Fe2O3 單晶漂亮地利用原子核 Bragg 繞射解決了問題(1),因為共振 X 光訊號會反射,但非共振背景強光會穿透晶體,從而在角度上將兩者分開。這個實驗成了原子核 Bragg 散射 (Nuclear Bragg Scattering,簡稱 NBS) 量測法的濫觴 [9] 且 NBS 反射的 X 光線頻寬跟相對應原子核躍遷線寬相仿,所以 NBS 裝置也有單色儀 (monochromator) 的應用。NBS 最大的限制是樣本必須是高品質單晶,而無法適用於其他形式的靶材。為了徹底解決這個限制,1991 年在美國 Brookhaven 國家實驗室的 Jerry Hastings 等人使用新的頻寬 5meV 矽晶單色儀大量降低背景光強,並成功地在向前穿透的X 光中量到了拍頻訊號,才終於實現了 Ruby 的建議。這個實驗開創了嶄新的時域量測方法 – X 光的原子核前向散射 (Nuclear Forward Scattering of X-ray,簡稱 NFS)。

NFS 訊號有兩個很著名的量子特徵,加速衰減 ( 快於自發輻射 ) 及量子拍頻。前者是由單一顆 ( 但不知哪一顆 ) 原子核激發態造成的超輻射現象,而後者則是由前述的原子核的超精細結構分裂造成 [10]。1995 年 Makoto Seto 等人在日本 TRISTAN KEK 發展了另一套用途廣泛的量測法 – 原子核非彈性散射 (Nuclear Inelastic Scattering,簡稱 NIS)。NIS 專門用來量取靶材晶格震動的聲子能態密度,相較於 NFS 只收集前向散射的 X 光訊號,NIS 還記錄了其他方向的散射光子因此能展露 X 光光子、聲子及原子核躍遷三者的關係,並得出聲子能譜。雖然只要將 NFS 裝置中的靶材朝光偵測器移近便能得到 NIS 訊號,但還必須依靠上游高品質 X 光單色儀提供低於 1meV 的入射光子能量解析度才能掃出線寬約幾 10meV 的聲子能譜。雖然傳統 Mössbauer 光譜儀能提供 neV 的解析度,但幾 10meV 的聲子線寬已經大大地超過能掃頻的範圍。因此 NIS 標誌著 1990 年代同步輻射 X 光源與高品質 X 光單色儀兩者合一的工藝技術高峰 [11]。另外自從 2009 年美國 LCLS 成功打出第一發 X 光自由電子雷射 (X-ray Free Electron Laser,簡稱 XFEL) [12],更是大大增加同調激發多個原子核的可能性,而開拓了許多新的想法。  從 1990 年代的兩個相位操控實驗到現況

從 1990 年代的兩個相位操控實驗到現況

筆者接下來介紹 1990 年代兩個有趣的 X 光及原子核量子光學實驗。1991 年在芬蘭Helsinki 科技大學的 P. Helistö 等人利用 Mössbauer 效應在時域上實現了 γ 光回波 ( γ -ray echo)。具體作法是將 57Co 光源裝在一個機械振盪器上,藉由選定在某時刻 t1 快速改變光源的位置來調製 57Co 放出 γ 光波包的相位。當 γ 光波包通過 57Fe 靶材後因原子核散射t1 及 t>t1 的 光波包互相干涉,因此在適當條件下會產生建設性干涉而出現 γ 光回波效應。這個效應展示了在原子核散射過程中施行同調控制的可能性 [13]。1996 年在德國漢堡大學的 Yuri Shvyd’ko 等人利用量子拍頻做了一個著名的 NFS 實驗展示了在 X 光及原子核的系統做量子操控的可行性。當時他們使用的靶材是 57FeBO3 晶體,並施以一可隨時間旋轉的磁場。實驗表明在 NFS 量子拍頻訊號的強度最低點將磁場旋轉 72 度會抑制原子核激發態的衰減並大量減少散射 X 光訊號,但過一段時間後再將外加磁場轉回原本方向,便會再偵測到大量前向散射 X 光訊號。換句話說,透過旋轉外加磁場可以開關原子核的衰減 [14]。這兩個實驗展示了目前控制原子核散射的兩個有效手段 – Doppler 效應與 Zeeman效應,大多實驗都是這兩種方法的變化。這個狀況在 2010 年左右出現了轉折。在德國DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron) 由 Ralf Röhlsberger 領軍的團隊將一層 0.6nm 的57Fe 鍍進 X 光平面波導中,形成了一種嶄新的 X 光原子核波導量子光學系統並成功觀察到集體 Lamb 位移 (collective Lamb shift) 現象 [15]。

2012 年他們更進一步利用鍍有雙層 57Fe層的波導實現 X 光的電磁誘發透明 (Electromagnetically Induced Transparency,簡稱 EIT)[16],而為這個領域注入了一劑活水。之後 Ralf Röhlsberger 持續與 MPIK 的 Jörg Evers 及Adriana Pálffy 等團隊合作實現了包括慢 X 光 [17] 及集體原子核 Rabi 震盪等實驗 [18]。另一方面,若要將 X 光量子光學導入量子資訊的行列,勢必要發展可調的桌上型 X 光光源。2014 年在美國德州農工大學 (Texas A&M) 的 Olga Kocharovskaya 與俄國 Kazan Physical-Technical Institute的 Farit Vagizov 等人在這方面取得了重大進展。他們用類似 1991 年 Helistö 等人使用的 Mössbauer 光譜儀,但改成讓靶材做週期性震盪來調整散射的 X 光訊號,靠著調製震盪頻率和震幅成功將約 200ns 的長脈衝調製成數ns 到數 10ns 長的雙脈衝及脈衝串。這種新型光源有望成為X光比特位元或是桌上型X光時域探測光源。

最後筆者提幾個X光或原子核量子光學其他值得注意的方向:

最後筆者提幾個X光或原子核量子光學其他值得注意的方向:

I. X光與其他電磁波波段接軌或轉換的介面系統。相較於硬X光波段,量子光學在其他電磁波波段已有很成熟的發展。時至今日其他波段的量子光學在,例如量子資訊中的應用已成顯學。因此筆者認為若能找到一個能將X光與其他波段接軌的系統,將讓X光量子光學通往一個廣闊的世界,此即所謂接地氣。筆者曾研究過利用光機械振子(optomechanics)控制原子核躍遷譜線即為這個目的 [20]。

II. 硬X光非線性光學。在以色列Bar Ilan大學的Sharon Shwartz跟在日本Spring-8的Kenji Tamasaku使用鑽石做了相當多X光參數下轉換(parametric down conversion)的工作 [21, 22]。

III. 229 Th原子核的isomeric躍遷。物理學家追尋 229 Th原子核一個似有若無的isomeric躍遷已經有40年的歷史。其特別之處有二,(1) 該躍遷能量目前的公認值為7.8eV0.5eV落在真空紫外波段是由B.R.Beck等人在2007年量到的;

(2) 該躍遷的線寬還未定,但理論預測約為0.3mHz。所以 229 Th原子核有兩個可能的應用,做原子核時鐘 [23]及真空紫外波段的光雷射,注意此處光取其由原子核發出之意 [24]。

IV. X光Raman雷射。XFEL在原子分子光學領域最令人注目的工作之一就是X光Raman雷射,具體的作法是用XFEL將中性氣體原子的內殼層電子游離形成增益介質,之後透過自發輻射放大的過程發出另一波長的同調光。這個方向的兩位代表人物是在德國漢堡大學的Nina Rohringer和日本東京電氣通信大學的Hitoki Yoneda。他們分別實現1.46nm及0.154nm的雷射 [25, 26]。

V. X光光學元件的發展。這是個非常大且進展神速的領域,至今其他波段擁有的光學元件在X光波段都有其相對應的發展,如台灣清華大學張石麟院士及其團隊開發的X光Fabry–Pérot共振腔 [27],在美國Argonne 國家實驗室Yuri Shvyd’ko等人開發的鑽石X光反射鏡 [28]及共振腔 [29],德國Göttingen大學的Tim Salditt等人製作的 X光波導管 [30],及許多日本團隊開發的X光分光儀 [31]和X光LLL干涉儀 [32]等等。

VI. 剩下的篇幅,請容許筆者介紹自己的兩個工作 – X光的重力偏折與桌上型X光剪刀。2011到2013年間筆者做了幾個NFS的題目,包括X光在原子核晶體中的存取 [33]及單光子糾纏態的產生 [34],並提出X光因繞射極限非常小,所以若拿硬X光來做計算位元便能大幅縮小相關元件 [33]。在2014年開始筆者和MPIK的博士後同事Sven Ahrens開始討論如何在NFS中看到重力效應及狹義相對論的影響。光在行進時會受重力場影響而偏折是Einstein廣義相對論的一大預測,但這個效應僅在大尺度的天文觀測中被看到,即重力透鏡效應。但如何在實驗室裡頭看到光子受地球重力而偏折?當時我們天天討論,傷透腦筋。剛好筆者研究過單光子超幅射的計算,且Sven對廣義相對論的重力紅位移很熟,經過半年多的努力我們在硬X光波段得出可被觀測到的光偏折角大小。最後的圖像非常簡單,在晶格中不同高度的原子核躍遷會感受到不同程度的重力能階紅位移,所以折射率在重力方向上會有一個梯度導致X光進入晶體會沿重力方向偏折,但前提是必須讓光在介質中傳播夠久,累積的偏折角才會夠大,所以靠光傳播的方法幾乎不可能,因為需要一個具大無比的晶體。我們後來採取的方案是利用所謂單光子超幅射的方案,就是一顆X光光子被整個晶體的原子核吸收但不確定是哪一顆,因此要把所有的可能性做加總而形成一種特別的量子狀態,而重力造成的量子態空間相位不均勻性會使得放射的光子偏折。簡單的來說,一顆光子因為被整個晶體吸收而停在裡頭,然後光子會因為重力而微微在晶體裡頭轉向,光子停留越久轉向角度越大,最後光子會從偏轉的方向放射出來。這個效應有望在極小的尺度上展示重力效應 [35]。循著研發桌上型X光光源的思路,今年我們團隊研究了一種我們稱為X光剪刀的桌上型Mössbauer脈衝光源。這個方法是基於傳統放射性同位素光源如 57 Co,其放射出的X脈衝長度約200ns。我們利用 57 FeBO3晶體,並快速旋轉施加在晶體上的磁場來裁切出任意段落的入射長X光脈衝。靠著調整磁場轉速,X光剪

刀有望裁切出數ns到100ns的單一脈衝,是一種非常具彈性的手法。雖然這種桌上型X光光源所產生的ns脈衝還是長於同步輻射脈衝,但已經夠短而有望拿來實現時域量測如NFS,因而提供一種便宜且能隨意搬動的選項 [36]。

X光及原子核量子光學是個新興發展中的領域 [37],但縱觀歷史也可以說它是百年傳統,全新感受的領域。每年在美國Snowbird Utah召開的PQE會議 [38]或是全球Annual International Laser Physics Workshop (LPHYS') [39]都有一到兩個專屬的議程希望能號召更多人一同加入這個領域的研究。台灣的研究環境在許多優秀的前輩努力下,發展這領域有很多先天上的優勢,比如國家同步輻射中心最新啟用的台灣光子源,還有許多研究磁性材料、長晶、X光光學及X光散射的設備與專家。最後希望本文能拋磚引玉,吸引更多的莘莘學子及各領域的前輩們加入們的行列。也歡迎所有讀者造訪我們的網頁 [40],一起探索X光與原子核交互作用的奇幻世界。

參考資料

[1] Nobel prize website, https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1901/rontgen/facts/

[2] Max von Laue, Nobel Lecture (1920).

[3] W. L. Bragg, Nobel Lecture (1922).

[4] K. Siegbahn, Nobel Lecture (1925).

[5] R. V. Pound and G. A. Rebka, Jr., Phys. Rev. Lett. 3, 439 (1959).

[6] R. Mössbauer, Nobel Lecture (1961).

[7] E. Gerdau, U. van Bürck and R. Rüffer, Hyperfine Interact. 123/124, 3 (1999).

[8] G. K. Shenoy, in NASSAU 2006 (Springer-Verlag, Heidelberg, 2007), p. 5.

[9] E. Gerdau et. al., Phys. Rev. Lett. 54, 835 (1985).

[10] J. B. Hastings et. al., Phys. Rev. Lett. 66, 770 (1991).

[11] M. Seto et. al., Phys. Rev. Lett. 74, 3828 (1995).

[12] SLAC website, http://home.slac.stanford.edu/pressreleases/2009/20090421.htm

[13] P. Helistö et. al., Phys. Rev. Lett. 66, 2037 (1991).

[14] Y. V. Shvyd’ko et. al., Phys. Rev. Lett. 77, 3232 (1996).

[15] R. Röhlsberger et al., Science 328, 1248 (2010).

[16] R. Röhlsberger et al., Nature 482, 199 (2012).

[17] K. P. Heeg et. al., Phys. Rev. Lett. 114, 203601 (2015).

[18] J. Haber et al., Nat. Photonics 11, 720 (2017).

[19] F. Vagizov et al., Nature 508, 80 (2014).

[20] W.-T. Liao and A. Pálffy, Sci. Rep. 7, 321 (2017).

[21] S. Shwartz et al., Phys. Rev. Lett. 109, 013602 (2012).

[22] K. Tamasaku et al., Phys. Rev. Lett. 98, 244801 (2007).

[23] E. Peik and C. Tamm, Europhys. Lett. 61, 181 (2003).

[24] E. V. Tkalya, Phys. Rev. Lett. 106, 162501 (2011).

[25] N. Rohringer et al., Nature 481, 488 (2012).

[26] H. Yoneda et al., Nature 524, 446 (2015).

[27] S. L. Chang et al., Phys. Rev. Lett., 94, 174801 (2008).

[28] Y. Shvyd'ko, S. Stoupin, V. Blank and S. Terentyev, Nat. Photonics 5, 539 (2011).

[29] K.-J. Kim, Y. Shvyd’ko, and S. Reiche, Phys. Rev. Lett. 100, 244802

[30] F. Pfeiffer et al., Science 297, 230 (2002).

[31] T. Osaka et al., Opt. Express 21, 2823 (2013).

[32] Y. Hasegawa et al., Phys. Rev. Lett. 75, 2216 (1995).

[33] W.-T. Liao, A. Pálffy, and C. H. Keitel, Phys. Rev. Lett. 109, 197403 (2012).

[34] W.-T. Liao and A. Pálffy, Phys. Rev. Lett. 112, 057401 (2014).

[35] W.-T. Liao and S. Ahrens, Nat. Photonics 9, 169 (2015).

[36] G.-Y Wang and W.-T. Liao, Phys. Rev. Applied 10, 014003 (2018).

[37] B. W. Adams et al., J. Mod. Opt. 60, 2 (2013).

[38] PQE website, https://www.pqeconference.com/

[39] LPHYS' website, https://www.lasphys.com/workshops/

[40] NCU Quantum Optics group website, http://wenteliao.wix.com/wente-liao-ncu

目前研究興趣包括

目前研究興趣包括(1) X 光的原子核向前散射 (Nuclear Forward Scattering,簡稱 NFS);

(2) X 光光子回波現象 (Photon echo);

(3) 基於電磁誘發透明 (Electromagnetically induced transparency,簡稱 EIT) 的相關效應;

(4) 研究利用玻色愛因斯坦凝聚態 (Bose-Einstein condensate,簡稱 BEC) 的同調性產生短波長同調光源的可能性;

(5) Mössbauer 硬X 光波整形;

(6) 設計新型電子振盪器對帶電粒子能譜進行整形。

本文對 X 光與原子核量子光學的相關研究做一簡單的介紹。有人會說這是個發展中的新興領域,但筆者總認為 X光量子光學是夠新,但總有那麼一點水到渠成的味道。因為要說到 X 光量子光學的發展與起源,到底是哪位大師給起的頭,似乎都說不準,主因是牽涉太廣。很多重要的實驗都跟之前另一個重要實驗有所關聯,特別是 1980 年代之後相當多 X 光相關的硬體進步神速,帶動了相當多新的量測法被發展出來。但在這之前,似乎不得不提同步輻射,但也必須追溯到 Mössbauer。但在 Mössbauer 得諾貝爾獎之前便有五位諾貝爾獎得主是因 X 光的工作而頭頂桂冠。所以請容許筆者戲說從頭,從誕生於冥冥幽光的 X 射線開始說起。

X 光的發現:未知的幽冥射線擁有如鬼魅般的透視力

X 光的發現:未知的幽冥射線擁有如鬼魅般的透視力

圖 1 Wilhelm Röntgen 和 Anna Bertha Ludwig 的手掌 X 光影像,圖出處 [1] 及 wiki。

X光是19 世紀末人類最重要的發現之一。1895 年末德國物理學家Wilhelm Röntgen 在研究陰極射線時,意外發現一種不受電磁場偏轉的未知射線,故他將之取名為數學上常用來代表未知數的X。而且 Röntgen 也同時發現 X 射線在醫學影像上的應用,世界最著名的第一張X光片就是出自Röntgen 的妻子 Anna Bertha Ludwig 之手。1901 年第一屆諾貝爾物理獎就是頒給 Wilhelm Röntgen 以表彰他在發現X 射線上的貢獻 [1]。

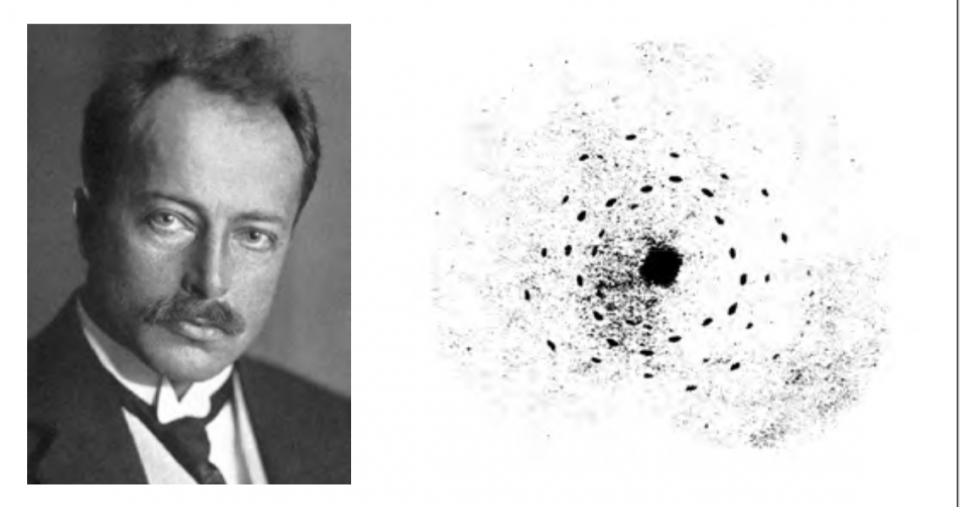

而 X 射線的本質是電磁波這件事一直要到 1912 年實驗上證實德國物理學家 Max von Laue 的一個深邃想法後才得以確定 – X 射線穿透晶體後是否因晶體結構而產生繞射?這個想法隨即在實驗上被觀測到,因此 1914 年 Max von Laue 獲頒諾貝爾物理獎 [2]。

圖2 Max von Laue和當時觀察到的X光繞射,圖出處[2]。

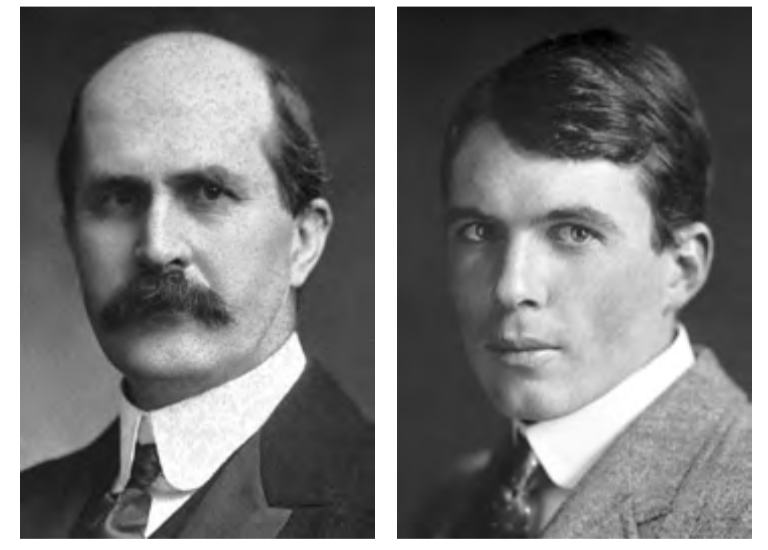

在得知 X 射線的本質是電磁波後,1913 年英國物理學家 William Lawrence Bragg 他父親 William Henry Bragg 共同提出並驗證 X 射線被晶體反射後在著名的 Bragg 條件下,某些角度會出現繞射峰值。這一發現直接開啟了晶體學的研究並證明了粒子存在於原子尺度更拓展了 X 射線的應用。1915 年 Bragg 父子因此獲頒諾貝爾物理獎[3]。

至此我們可以改稱 X 射線為 X 光。至此同時量子力學如火如荼的發展,Max Planck 和 Albert Einstein分別因為提出光量子和解釋光電效應而獲頒諾貝爾物理獎。而隨後 Niels Bohr 也因提出新的原子模型而獲諾貝爾物理獎,奠基爾後量子光學的發展。另外瑞典物理學家 Manne Siegbahn 發展精密 X 光光譜學,他利用 X 光照射在不同原子樣本上,並觀測電子被激發到高能態後衰減回其他低能態所發出的 X 光譜線來研究原子中的電子軌域結構。而 ManneSiegbahn 也因此於 1924 年獲頒諾貝爾物理獎 [4]。

圖3 Bragg父子,圖出處[3]。

Mössbauer 效應,數大與低溫的奇蹟

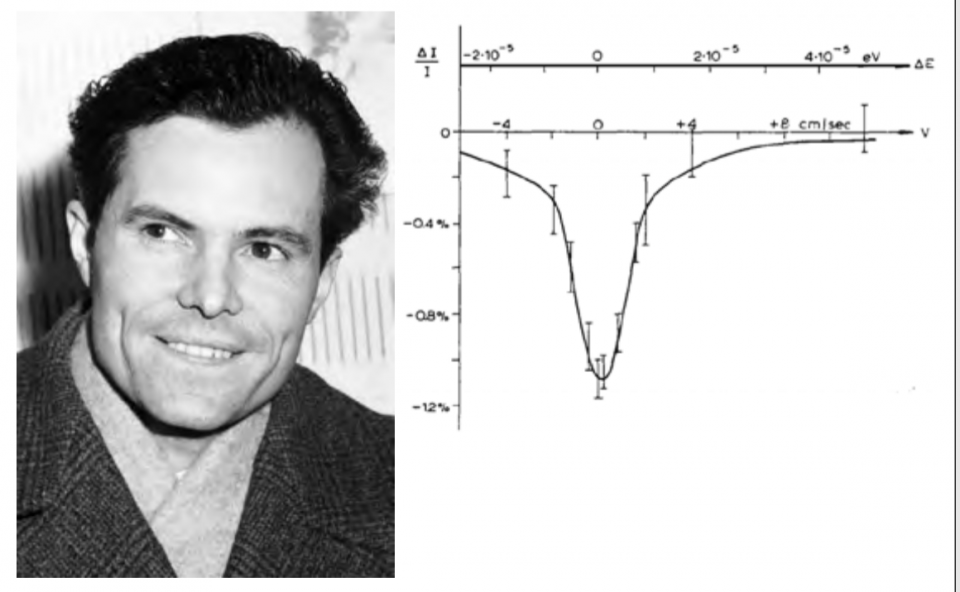

Mössbauer 效應,數大與低溫的奇蹟在 1920 年代末期物理學家開始探討一個問題 – 能否實現原子核的共振光子吸收及放射 ? 所謂共振是指原子核的躍遷頻率跟入射或放射光子頻率一致。這個在原子系統中一再被觀察到的現象意外地花了物理學家 20 多年的光陰而毫無進展。一直要到 1958 年在德國 Heidelberg Max Planck Institute (Max Planck Institute for Nuclear Physics 的前身 ) 工作的 Rudolf Mössbauer 做了一系列在低溫固態系統中的實驗發現 Mössbauer 效應才攻克這個難題。當時 Mössbauer 能讓鐵樹開花的關鍵有二,其一他選用了固態靶材而非氣態樣本,其二他將光源晶體跟靶材晶體同時降溫;兩者都剛好能漂亮地大幅降低原子核在吸收或放射光子時所受的反衝動量。光跟物質交互作用過程都要同時符合能量守恆、動量守恆及角動量守恆,因此當靜止粒子放射光子時,內在量子躍遷能量會轉換成粒子的反衝動能加上光子能量,反之當靜止粒子吸收光子時,光子能量要能夠提供粒子躍遷能量加上反衝動能。因此粒子的吸收譜線會藍移而放射譜線會紅移。這個現象當牽涉到可見光等低能量光子時可忽略,但遇到 X 光甚至 γ 光時會非常嚴重。在 Mössbauer 的實驗裡,所有原子核都是鑲嵌在晶體中,所以當單個原子核吸收或放射光子時反衝動量會轉移到整個晶體而變得可忽略。但反衝動量仍有機會造成晶格震動激發聲子,而剛好降低晶體溫度能解決這個問題。原子核對共振光子的無反衝吸收及放射便稱為 Mössbauer 效應,因為原子核的線寬都很窄,在雷射還沒被發明的年代提供了一種量測精密光譜的手段因而有非常多的應用,特別是能夠解析原子核的超精細結構。1959 年在哈佛大學的 Pound 跟 Rebka 便利用Mössbauer 效應成功地量測到 Albert Einstein 在廣義相對論中預測的重力紅位移 [5]。基於發現 Mössbauer 效應及其廣大的應用潛力,Rudolf Mössbauer 被授與 1961 年諾貝爾物理獎[6]。

圖4 Rudolf Mössbauer和他當時量到的191Ir共振吸收譜線,圖出處[6]。

同步輻射 X 光源與原子核散射的一拍即合

同步輻射 X 光源與原子核散射的一拍即合1970 年代第三代同步輻射光源開始蓬勃發展,科學家開始思考如何在 Mössbauer 光譜儀中使用同步輻射產生的高亮度 X 光取代放射性光源,進而依靠同步輻射的光子能量可調性大大地增加能被研究的原子核種類 [7]。但當時面臨了幾個難題,以 57Fe 原子核為例,(1)如何將線寬為 neV 的原子核微弱 X 光散射訊號從頻寬為 eV 的背景強光萃取出來 ? (2) 如何分辨電子與原子核的 X 光散射訊號 ? 1974 年 Stanley Ruby 給出了一個影響深遠的建議 –相較於傳統 Mössbauer 光譜儀量測能量域訊號,何不改看時間域訊號 [8]。傳統 Mössbauer光譜儀的威力在於能解析窄線寬的原子核能階分裂,進而了解原子核所處的環境。而這些分裂在時間域上形成的拍頻訊號便成為原子核散射過程的指紋。當時用來探測的同步輻射 X 光脈衝長約 150ps 且電子的動力學也發生在 fs 時間尺度,兩者非常短於原子核激發態的生命期及上述的拍頻訊號週期,因此當時的兩大難題便能夠靠觀察不同時間尺度的 X光散射訊號來解決。但 Ruby 的點子說起來容易,施行起來非常困難 !

一直到 1985 年在德國漢堡大學的 E. Gerdau 等人使用高品質57Fe2O3 單晶漂亮地利用原子核 Bragg 繞射解決了問題(1),因為共振 X 光訊號會反射,但非共振背景強光會穿透晶體,從而在角度上將兩者分開。這個實驗成了原子核 Bragg 散射 (Nuclear Bragg Scattering,簡稱 NBS) 量測法的濫觴 [9] 且 NBS 反射的 X 光線頻寬跟相對應原子核躍遷線寬相仿,所以 NBS 裝置也有單色儀 (monochromator) 的應用。NBS 最大的限制是樣本必須是高品質單晶,而無法適用於其他形式的靶材。為了徹底解決這個限制,1991 年在美國 Brookhaven 國家實驗室的 Jerry Hastings 等人使用新的頻寬 5meV 矽晶單色儀大量降低背景光強,並成功地在向前穿透的X 光中量到了拍頻訊號,才終於實現了 Ruby 的建議。這個實驗開創了嶄新的時域量測方法 – X 光的原子核前向散射 (Nuclear Forward Scattering of X-ray,簡稱 NFS)。

NFS 訊號有兩個很著名的量子特徵,加速衰減 ( 快於自發輻射 ) 及量子拍頻。前者是由單一顆 ( 但不知哪一顆 ) 原子核激發態造成的超輻射現象,而後者則是由前述的原子核的超精細結構分裂造成 [10]。1995 年 Makoto Seto 等人在日本 TRISTAN KEK 發展了另一套用途廣泛的量測法 – 原子核非彈性散射 (Nuclear Inelastic Scattering,簡稱 NIS)。NIS 專門用來量取靶材晶格震動的聲子能態密度,相較於 NFS 只收集前向散射的 X 光訊號,NIS 還記錄了其他方向的散射光子因此能展露 X 光光子、聲子及原子核躍遷三者的關係,並得出聲子能譜。雖然只要將 NFS 裝置中的靶材朝光偵測器移近便能得到 NIS 訊號,但還必須依靠上游高品質 X 光單色儀提供低於 1meV 的入射光子能量解析度才能掃出線寬約幾 10meV 的聲子能譜。雖然傳統 Mössbauer 光譜儀能提供 neV 的解析度,但幾 10meV 的聲子線寬已經大大地超過能掃頻的範圍。因此 NIS 標誌著 1990 年代同步輻射 X 光源與高品質 X 光單色儀兩者合一的工藝技術高峰 [11]。另外自從 2009 年美國 LCLS 成功打出第一發 X 光自由電子雷射 (X-ray Free Electron Laser,簡稱 XFEL) [12],更是大大增加同調激發多個原子核的可能性,而開拓了許多新的想法。

從 1990 年代的兩個相位操控實驗到現況

從 1990 年代的兩個相位操控實驗到現況筆者接下來介紹 1990 年代兩個有趣的 X 光及原子核量子光學實驗。1991 年在芬蘭Helsinki 科技大學的 P. Helistö 等人利用 Mössbauer 效應在時域上實現了 γ 光回波 ( γ -ray echo)。具體作法是將 57Co 光源裝在一個機械振盪器上,藉由選定在某時刻 t1 快速改變光源的位置來調製 57Co 放出 γ 光波包的相位。當 γ 光波包通過 57Fe 靶材後因原子核散射t

2012 年他們更進一步利用鍍有雙層 57Fe層的波導實現 X 光的電磁誘發透明 (Electromagnetically Induced Transparency,簡稱 EIT)[16],而為這個領域注入了一劑活水。之後 Ralf Röhlsberger 持續與 MPIK 的 Jörg Evers 及Adriana Pálffy 等團隊合作實現了包括慢 X 光 [17] 及集體原子核 Rabi 震盪等實驗 [18]。另一方面,若要將 X 光量子光學導入量子資訊的行列,勢必要發展可調的桌上型 X 光光源。2014 年在美國德州農工大學 (Texas A&M) 的 Olga Kocharovskaya 與俄國 Kazan Physical-Technical Institute的 Farit Vagizov 等人在這方面取得了重大進展。他們用類似 1991 年 Helistö 等人使用的 Mössbauer 光譜儀,但改成讓靶材做週期性震盪來調整散射的 X 光訊號,靠著調製震盪頻率和震幅成功將約 200ns 的長脈衝調製成數ns 到數 10ns 長的雙脈衝及脈衝串。這種新型光源有望成為X光比特位元或是桌上型X光時域探測光源。

圖5 FeBO3晶體。

最後筆者提幾個X光或原子核量子光學其他值得注意的方向:

最後筆者提幾個X光或原子核量子光學其他值得注意的方向:I. X光與其他電磁波波段接軌或轉換的介面系統。相較於硬X光波段,量子光學在其他電磁波波段已有很成熟的發展。時至今日其他波段的量子光學在,例如量子資訊中的應用已成顯學。因此筆者認為若能找到一個能將X光與其他波段接軌的系統,將讓X光量子光學通往一個廣闊的世界,此即所謂接地氣。筆者曾研究過利用光機械振子(optomechanics)控制原子核躍遷譜線即為這個目的 [20]。

II. 硬X光非線性光學。在以色列Bar Ilan大學的Sharon Shwartz跟在日本Spring-8的Kenji Tamasaku使用鑽石做了相當多X光參數下轉換(parametric down conversion)的工作 [21, 22]。

III. 229 Th原子核的isomeric躍遷。物理學家追尋 229 Th原子核一個似有若無的isomeric躍遷已經有40年的歷史。其特別之處有二,(1) 該躍遷能量目前的公認值為7.8eV0.5eV落在真空紫外波段是由B.R.Beck等人在2007年量到的;

(2) 該躍遷的線寬還未定,但理論預測約為0.3mHz。所以 229 Th原子核有兩個可能的應用,做原子核時鐘 [23]及真空紫外波段的光雷射,注意此處光取其由原子核發出之意 [24]。

IV. X光Raman雷射。XFEL在原子分子光學領域最令人注目的工作之一就是X光Raman雷射,具體的作法是用XFEL將中性氣體原子的內殼層電子游離形成增益介質,之後透過自發輻射放大的過程發出另一波長的同調光。這個方向的兩位代表人物是在德國漢堡大學的Nina Rohringer和日本東京電氣通信大學的Hitoki Yoneda。他們分別實現1.46nm及0.154nm的雷射 [25, 26]。

V. X光光學元件的發展。這是個非常大且進展神速的領域,至今其他波段擁有的光學元件在X光波段都有其相對應的發展,如台灣清華大學張石麟院士及其團隊開發的X光Fabry–Pérot共振腔 [27],在美國Argonne 國家實驗室Yuri Shvyd’ko等人開發的鑽石X光反射鏡 [28]及共振腔 [29],德國Göttingen大學的Tim Salditt等人製作的 X光波導管 [30],及許多日本團隊開發的X光分光儀 [31]和X光LLL干涉儀 [32]等等。

VI. 剩下的篇幅,請容許筆者介紹自己的兩個工作 – X光的重力偏折與桌上型X光剪刀。2011到2013年間筆者做了幾個NFS的題目,包括X光在原子核晶體中的存取 [33]及單光子糾纏態的產生 [34],並提出X光因繞射極限非常小,所以若拿硬X光來做計算位元便能大幅縮小相關元件 [33]。在2014年開始筆者和MPIK的博士後同事Sven Ahrens開始討論如何在NFS中看到重力效應及狹義相對論的影響。光在行進時會受重力場影響而偏折是Einstein廣義相對論的一大預測,但這個效應僅在大尺度的天文觀測中被看到,即重力透鏡效應。但如何在實驗室裡頭看到光子受地球重力而偏折?當時我們天天討論,傷透腦筋。剛好筆者研究過單光子超幅射的計算,且Sven對廣義相對論的重力紅位移很熟,經過半年多的努力我們在硬X光波段得出可被觀測到的光偏折角大小。最後的圖像非常簡單,在晶格中不同高度的原子核躍遷會感受到不同程度的重力能階紅位移,所以折射率在重力方向上會有一個梯度導致X光進入晶體會沿重力方向偏折,但前提是必須讓光在介質中傳播夠久,累積的偏折角才會夠大,所以靠光傳播的方法幾乎不可能,因為需要一個具大無比的晶體。我們後來採取的方案是利用所謂單光子超幅射的方案,就是一顆X光光子被整個晶體的原子核吸收但不確定是哪一顆,因此要把所有的可能性做加總而形成一種特別的量子狀態,而重力造成的量子態空間相位不均勻性會使得放射的光子偏折。簡單的來說,一顆光子因為被整個晶體吸收而停在裡頭,然後光子會因為重力而微微在晶體裡頭轉向,光子停留越久轉向角度越大,最後光子會從偏轉的方向放射出來。這個效應有望在極小的尺度上展示重力效應 [35]。循著研發桌上型X光光源的思路,今年我們團隊研究了一種我們稱為X光剪刀的桌上型Mössbauer脈衝光源。這個方法是基於傳統放射性同位素光源如 57 Co,其放射出的X脈衝長度約200ns。我們利用 57 FeBO3晶體,並快速旋轉施加在晶體上的磁場來裁切出任意段落的入射長X光脈衝。靠著調整磁場轉速,X光剪

刀有望裁切出數ns到100ns的單一脈衝,是一種非常具彈性的手法。雖然這種桌上型X光光源所產生的ns脈衝還是長於同步輻射脈衝,但已經夠短而有望拿來實現時域量測如NFS,因而提供一種便宜且能隨意搬動的選項 [36]。

X光及原子核量子光學是個新興發展中的領域 [37],但縱觀歷史也可以說它是百年傳統,全新感受的領域。每年在美國Snowbird Utah召開的PQE會議 [38]或是全球Annual International Laser Physics Workshop (LPHYS') [39]都有一到兩個專屬的議程希望能號召更多人一同加入這個領域的研究。台灣的研究環境在許多優秀的前輩努力下,發展這領域有很多先天上的優勢,比如國家同步輻射中心最新啟用的台灣光子源,還有許多研究磁性材料、長晶、X光光學及X光散射的設備與專家。最後希望本文能拋磚引玉,吸引更多的莘莘學子及各領域的前輩們加入們的行列。也歡迎所有讀者造訪我們的網頁 [40],一起探索X光與原子核交互作用的奇幻世界。

圖6 參加PQE2016會議時筆者與幾位從事X光量子光學研究者的合照,由左至右Ralf Röhlsberger、Jörg Evers、Adriana Pálffy、筆者和Bernhard Adams。

更多豐富的內容就在:物理雙月刊 40期5卷 紙本雜誌:https://www.books.com.tw/products/R030077816

參考資料

[1] Nobel prize website, https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1901/rontgen/facts/

[2] Max von Laue, Nobel Lecture (1920).

[3] W. L. Bragg, Nobel Lecture (1922).

[4] K. Siegbahn, Nobel Lecture (1925).

[5] R. V. Pound and G. A. Rebka, Jr., Phys. Rev. Lett. 3, 439 (1959).

[6] R. Mössbauer, Nobel Lecture (1961).

[7] E. Gerdau, U. van Bürck and R. Rüffer, Hyperfine Interact. 123/124, 3 (1999).

[8] G. K. Shenoy, in NASSAU 2006 (Springer-Verlag, Heidelberg, 2007), p. 5.

[9] E. Gerdau et. al., Phys. Rev. Lett. 54, 835 (1985).

[10] J. B. Hastings et. al., Phys. Rev. Lett. 66, 770 (1991).

[11] M. Seto et. al., Phys. Rev. Lett. 74, 3828 (1995).

[12] SLAC website, http://home.slac.stanford.edu/pressreleases/2009/20090421.htm

[13] P. Helistö et. al., Phys. Rev. Lett. 66, 2037 (1991).

[14] Y. V. Shvyd’ko et. al., Phys. Rev. Lett. 77, 3232 (1996).

[15] R. Röhlsberger et al., Science 328, 1248 (2010).

[16] R. Röhlsberger et al., Nature 482, 199 (2012).

[17] K. P. Heeg et. al., Phys. Rev. Lett. 114, 203601 (2015).

[18] J. Haber et al., Nat. Photonics 11, 720 (2017).

[19] F. Vagizov et al., Nature 508, 80 (2014).

[20] W.-T. Liao and A. Pálffy, Sci. Rep. 7, 321 (2017).

[21] S. Shwartz et al., Phys. Rev. Lett. 109, 013602 (2012).

[22] K. Tamasaku et al., Phys. Rev. Lett. 98, 244801 (2007).

[23] E. Peik and C. Tamm, Europhys. Lett. 61, 181 (2003).

[24] E. V. Tkalya, Phys. Rev. Lett. 106, 162501 (2011).

[25] N. Rohringer et al., Nature 481, 488 (2012).

[26] H. Yoneda et al., Nature 524, 446 (2015).

[27] S. L. Chang et al., Phys. Rev. Lett., 94, 174801 (2008).

[28] Y. Shvyd'ko, S. Stoupin, V. Blank and S. Terentyev, Nat. Photonics 5, 539 (2011).

[29] K.-J. Kim, Y. Shvyd’ko, and S. Reiche, Phys. Rev. Lett. 100, 244802

[30] F. Pfeiffer et al., Science 297, 230 (2002).

[31] T. Osaka et al., Opt. Express 21, 2823 (2013).

[32] Y. Hasegawa et al., Phys. Rev. Lett. 75, 2216 (1995).

[33] W.-T. Liao, A. Pálffy, and C. H. Keitel, Phys. Rev. Lett. 109, 197403 (2012).

[34] W.-T. Liao and A. Pálffy, Phys. Rev. Lett. 112, 057401 (2014).

[35] W.-T. Liao and S. Ahrens, Nat. Photonics 9, 169 (2015).

[36] G.-Y Wang and W.-T. Liao, Phys. Rev. Applied 10, 014003 (2018).

[37] B. W. Adams et al., J. Mod. Opt. 60, 2 (2013).

[38] PQE website, https://www.pqeconference.com/

[39] LPHYS' website, https://www.lasphys.com/workshops/

[40] NCU Quantum Optics group website, http://wenteliao.wix.com/wente-liao-ncu