挑戰極限:我的人生及科學之旅

- 物理學家

- 撰文者:陳穎叡 教授

- 發文日期:2020-10-30

- 點閱次數:2331

從頭說起,1933 年我出生於安特衛普(Antwerp),比利時的佛萊明語區,那年正值希特勒崛起,一個註定要形塑我的生命軌跡的事件。

當納粹在1940 年5 月10 日入侵比利時的時候,我就讀一年級,還差三個月滿7 歲。我龐大家族的成員(父母、兄弟、好幾個叔伯、姑姑、表兄弟姊妹) 全都用盡任何可能的方式逃往加萊(Calais),大部份是靠步行。我們抵達加萊的時候,加萊正被德軍包圍, 而家族也分散成失聯的小組。接下來幾天,以至幾周的混亂與隨後發生的事件,可見於家弟Henry Morgenstein 的著作。在加萊戰事發生期間,一些家族中的女人及孩子(還有我的哥哥Paul)搭上一艘英籍船,穿過英倫海峽前往位於倫敦西南 郊區的瑟比頓(Surbiton),而瑟比頓正遭到強烈的殲滅攻擊。加萊淪陷之後,留在加萊的家人們又連絡上了。我們在加萊附近的昂德爾(Andres),一位Quehan 先生的農場住了好幾個星期。後來,納粹畢竟還是發布命令,要求每個人都得回家。

回到安特衛普,我們生活在德軍的占領之下幾近一年。情形每況愈下 — 黃星識別標誌、戒嚴、蓋世太保的搜查,而安特衛普每晚都遭到英方持續不斷的砲擊。我們(父母親、弟弟Henry 和我,Paul 人在英國)當時搬去住在遠離老家的城中心,靠近博爾赫霍特(Borgerhout)的機場,那兒更是英方猛烈砲擊的重點。1941 年的春天,我的家族再度打算逃亡(我叔叔Chiel 說的:雙腳之下大地燃燒)。 先遣人馬成功地經由法國的德軍佔領區,利用偽造的出入許可證進入西班牙北部的昂代伊(Hendaye),然後搭上一艘西班牙的船(Marques de Comillas),航行幾星期後到達古巴的哈瓦那(Havana)。才晚了一天出發而已(因為要等洗的衣服晾乾),我們這一家 (爸、媽、Henry 和我) 就沒那麼幸運。抵達法國與西班牙的邊境時,就被守衛發現我們的出入許可證是偽造的。父親又拜託一名走私客把我們 弄出邊境,不幸地,我們被一名騎摩托車的憲兵發現並且逮捕,先拘留在靠近波 爾多(Bordeaux),圍著倒鉤刺鐵絲網的梅里尼亞克(Merignac)集中營,再被送到德拉蘭德集中營(Camp de la Lande),在圖爾(Tours)附近的一個強制聚居處。

Myriam P. Sarachik

一個星期日我們逃出集中營(爸說算是送給我的八歲生日禮物),深夜裡偷偷越過在德軍佔領區和維琪(Vichy)之間的分界線。我還清楚地記得,當晚是如何到達邊境旁的一個農場。小睡大約兩小時之後(我累壞了),我們繼續設法偷渡越過邊境就一直走一直走,經過空曠地面時則奮力跑(「媽,我快忍不住 — 尿褲子了」)。在Nice 暫留了六周(住在Grasse 附近的表親拒絕我們,他們假裝不是猶太人),我們又在Bilbao 待了幾周(沒什麼東西可以吃),終於搭上一艘西班牙船Magallanes (我還記得船上那種好吃的白麵包),在1941 年底到達哈瓦那,跟其餘的家族成員團聚。那是在日本偷襲珍珠港沒多久之前。

我對這些事情的記憶雖然斷續,卻驚人的清晰。特別是最後那次成功的逃亡,只有Henry 跟我記得,但他當時年紀太小還不懂事,母親則大部分都不記得了。散落的細節片段,我因一向忙於生計,沒能跟父親問起,而1968 年父親在紐約竟因行人事故早逝。

多年後,我在諾曼地登陸五十周年紀念會中搜尋那些集中營的紀錄時發現, 在我們逃亡之後沒多久,德拉蘭德集中營就給圍上了倒鉤刺鐵絲網。集中營裡的人後來被轉往德朗西 (Drancy,先是男人,接著是女人小孩,最後是父母已先行所留下的孩子們),然後全部人都在1942 年中被送到波蘭的滅絕營。我的家族成員大部分(並非全部)活了下來,散居全球各地:阿根廷、比利時、巴西、英國、 古巴、法國、以色列和瑞士。

走私、使用假證件和賄賂,全是負面的字眼。我們不擇手段求生。

三名邪惡的獨裁者,卻救了我們的命:Rafael Trujillo 發給聖多明哥(Santo Domingo) 簽證 (沒有這個簽證,很多猶太人根本連嘗試逃亡都不可能);Francisco Franco 允許我們在西班牙通行;Fulgencio Batista 讓我們滯留古巴。而我憂鬱獨居的外祖 母Bomama,在車站被一名妓女搭救,藉她那身負惡名的同夥之助,把我外祖母藏在閣樓裡,直到戰爭結束。何者為善?何者為惡?

接下來的五年半,我們都待在古巴。我成了一個流亡之人,一個被當地人 稱之為Polaca 的難民 (即Pole,其實他們的意思是指猶太人)。我回到校園,學西班牙語,轉到美國學校之後則學英語 (我年紀太小不能就讀Bachillerato 高中)。 我學會西班牙語諸多時態的動詞變化,依照字母順序記熟所有副詞 (a, ante, bajo, con…),背得30 以下的平方乘法表,和12 以下的立方乘法表;我狼吞虎嚥地閱 讀,學鋼琴,還開了個獨奏會,喜愛哈瓦那愛樂交響樂團 (當時由偉大的Erich Kleiber 指揮,雖然他不是猶太人,也逃出了德國),參加古巴國家游泳隊的培訓, 在我離開古巴的時候古巴隊正要去跟墨西哥隊比賽。父母親得知老家在我們逃出之後被施放毒氣燒毀 (祖母Bubeshi 也因此遇難) 的那天,我還歷歷在目。我卻是在這樣一個美好的島嶼成長,充滿陽光、田園牧歌似的環境 — 富饒、美麗、寧靜,遠遠隔絕混亂與屠殺的天堂。 我們的移民配額號碼最終排到美國使館整疊文件的最頂端吧,美國簽證發下來了。1947 年的三月抵達紐約,我們終於如願來到這個國家,這個諾許、自由 與無限可能之境。這個轉折真是令人振奮,使我聯想到小時後突然察覺到自己的 視線高出了餐桌的那一天 — 一個不可思議的新世界對我展開了。鮮少有人比移民更珍惜美國的開放與自由。

花了幾個月在Benshonhurst,Brooklyn 的初級中學完成8 年級學業之後, 1949 年秋天我在位於Washington Heights 的Stitt 初級中學唸完9 年級。這是個粗野的學校,我是其中唯二的白種學生之一,而我決意不要融入。我講話帶著奇怪的口音,學習經歷也比同學們超前太多。放學後的械鬥是家常便飯,而且總是吸引大群人圍觀取樂。直至今日,我仍然對那些自願護送我回家的同學心存感激, 那時候焦急等待我平安回家的母親總是在窗口張望。我飽受驚嚇,不敢相信學生在學校裡居然是不安全的!

我在Bronx 科學高中就讀5 個學期,那時學校剛開始收女學生。這是一所很好的學校,學生資質好,學習標準高,教材廣博而要求嚴格。我同期的同學有 Steve Weinberg 和Sheldon Glashow (以粒子物理的標準模型著名)、Danny Greenberger(以Greenberger–Horne–Zeilinger 糾纏態著名,現在是我在CCNY 的同事),還有很多各界的知名人士。

在我接著轉入的Barnard College,只有一門導論課程是物理相關的,所以 我就跑去對街的Columbia University,跟那些男生們,一起上物理課。當時我 對很多東西有興趣:西班牙文學、法國文學、數學、化學、哲學(直到我真的修了哲學課為止)、物理 (也許) … 我熱愛音樂! 我夢想成為和霍洛維茲 (Vladimir Horowitz) 或魯賓斯坦 (Arthur Rubinstein) 齊名的鋼琴家 — 後者更有可能。我持續著音樂的學習多年 — 直到我覺得實在做不完所有的事才放棄,人一天也只有 24 小時啊。

好吧,我為什麼選擇物理?物理有趣,而且它是我遇過最大的挑戰。其他事情我不用那麼費勁兒就能做好,物理就難了 — 確實是個挑戰。我的父親崇拜物理多於所有其他的學門,而我崇拜我的父親。他是個異常聰穎自學的人,如果有機會接受正規的教育,他一定會選擇物理。我修習物理導論的第一個學期前半段學得很糟,但之後就進步得快了。

Columbia University 的物理系是1950 年代物理學發展的溫床。我在校的期間就有好幾個老師得到Nobel Prizes,之後更還有好幾個 Nobel Prize 得主是因為他們那段期間在Columbia University 物理系的工作而得獎: coherent radiation (the maser) 的發現、parity violation (宇稱不守恆)、muon neutrino (μ 微 中子) 的發現、核子結構… 等等。周五下午5 點的座談會是每周大事,演講廳總是擠得滿滿的 (與如今寥寥可數的座談會觀眾席真有天壤之別)。我就讀大學部的時候,遭遇到此生首次的女性不平等待遇。大三大四的時候我在Bell Telephone Laboratories 位於Manhattan 在Bethune 和West Street 交叉路口的分部工作, 好幾個同班的男生 (也沒有比我優秀嘛) 是由技術部門 (technical employment office) 雇用,而我的工作性質雖然與他們類似,卻是由秘書及清潔部門 (secretarial-janitorial office) 雇用,薪水只有他們的三分之二。這種事頗惱人,但你也不能怎樣 — 現實就是這樣。

我欠Polykarp Kusch 教授好大的人情,在好幾次事業的轉折點,都幸虧有他強力介入。雖然他對於女性從事物理工作的看法,以現今的標準而言仍嫌老舊, 他卻是個秉正的君子。大四的時候,我找他幫我寫求職求學的推薦信,他硬是先訓了我二十分鐘:「一個物理學家可以找個計程車司機的女兒結婚,但是一個女性物理學家可不能嫁給一個計程車司機。」儘管如此,他還是設法安排我到IBM 的Thomas J. Watson 實驗室工作。之後,他又幫助我進入哥倫比亞大學的研究所,接下來我能得到Bell Labs 的工作也是他的功勞。

Watson 實驗室與哥倫比亞大學就近,在Broadway 與Riverside Drive 之間的第115 街上。這是個非常特別的機構。當時在那兒有我的上司Dick Garwin、 Llewellyn Thomas (就是Thomas 進動那個Thomas)、Irwin Hahn (Hahn echoes 那個Hahn)以及其他傑出人物。好幾個Columbia的研究生在他們的指導下工作。因為鄰近Columbia,我每學期總能順便修個一兩門課。雖然我很想繼續學業, 卻躊躇不前,覺得一個女孩攻讀更高的學位有些不妥。畢竟我生於一個傳統的猶太家庭,在人們的觀念中,女孩就該結婚生子、操持家務、照料丈夫的需要,而不是在外工作。如果連女人也「不得不」工作,那她的丈夫想必很差勁。這些預設立場雖然都與我的狀況不符,此類文化習染與偏見不免深植人心,而且極難根除。

極其幸運的,我的先生Phil 給了我繼續完成PhD 學位的勇氣。我是在大一 物理課上認識Phil 的,當時他正攻讀雙學位 (Columbia College 的BA 以及 Columbia Engineering 的BS)。我們倆在我從Barnard學院畢業的那年夏天結婚。Phil 非常聰穎,心思敏捷 (我的大一物理是他帶的)。雖然工程學系的老師們極力推薦他上研究所,他倒是沒想繼續攻讀學位。而此時,有他的支持,我也應許自己繼續攻讀研究所的學業。

在當時大約200 個Columbia 物理系的研究生裡,我是少數(5、6 個吧,頂 多10 個)的女生之一。我經常是唯一一個坐在滿課堂的男生中間的女生。課業上 我被要求達到的標準跟其他人一樣,但是男性的教授並不真把我當回事,也不期望我對物理這行有什麼貢獻 — 教教書也許吧。他們的這種看法,在我跟指導教授一次例行討論中給說白了 (在完成PhD 學位之後找工作的時候,又有好幾件事情強化了這個看法)。實際上,雖然我很會解問題也很會考筆試,當時我並沒有真的很了解物理 — 遇到口試我就沒轍。我真的是透過從事教學,透過從事活躍 的研究工作,才學會如何像一個物理學家一樣的思考。這是一個從不間斷的終身學習過程。

我的PhD 論文是跟Erich Erlbach 合作,由Dick Gerwin 指導完成的,內容關於測量磁場在鉛與錫(第一類)超導體薄膜中的衰減。我們的實驗還在進行時, Bardeen、Cooper 和Schrieffer(BCS)發表了他們出名的超導理論。他們的理論核心,是在狀態密度(DOS)中,一個能隙 (E = 3.5 Tc)的出現。我們的測量則成為 BCS 理論中所謂超導能隙的最早實證之一。我們的結果,說明超導穿透深度λ可以從磁場衰減對溫度的變化推導出來,我們的數據定出鉛的超導能隙在4.9Tc 到 5.4Tc之間。與此同時,Richards 和Tinkham 以更直接的遠紅外線測量定出4.1Tc的值。

拿到PhD 學位之後,我留在Watson Labs 一年,繼續跟Dick Garwin 做博 士後研究。我懷了大女兒Karen。我被強力要求在懷孕第四個月一開始就待在家, 而這令我非常苦惱,所以我堅持自己的立場,幾乎整整9 個月都努力不懈地工作 (產科醫生:「什麼!?你還在工作?」)

Karen 出生之後,我再次屈服於家庭教養對我的期待。我沒做任何規劃,心想也許初為人母能夠提醒我找到人生角色的適切定位,而後得到圓滿。完全待在家照顧Karen 幾周之後,我愈來愈不快樂,愈來愈抑鬱 — 世界不斷地往前進, 而我卻被綁死、綁死、綁死在這兒了!當時的窘境是:沒有收入,如果我要去找 工作,怎麼雇人照料Karen?沒有人幫忙照料Karen,我又怎麼去找工作?出乎意料地 (也許也沒那麼出乎意料?),Phil 也受夠了,一段時間之後,他堅持要我放下自我設限:「出去找工作吧,我們會有辦法的。」於是我開始第一次嘗試找物理的工作,一種幾乎只有男生在做的工作。

這回闖進就業市場對我而言是個痛苦又羞辱的經驗。物理正蓬勃發展,到 處都在設立物理系,業界欣欣向榮,正在擴大、招人,科技方面的就業市場尤為熱門。1962 年一月APS meeting 在紐約的就業博覽會 (是的,在那年代我們有錢 在紐約辦APS meeting),其他求職者 (很多人我認識) 大都可以得到超過一打的面試機會,而我卻沒有得到 — 連一個都沒有。我的同事兼好友Ed Stupp 覺得這 太不可思議,所以設法幫我安排了兩個面試:一個是在New Jersey 州的一個小學院,面試人員固執地堅持我應該就是要找一個兼職;一個是American Standard (做衛浴的公司),面試人員建議我弄一個全女性的實驗室,就像有人弄了個全女性的交響樂團,專門提供工作給女性音樂家。就我所知,所有在IBM Watson Labs 完成論文的研究生都得到了IBM Yorktown Heights 的工作,而我只得到了一個 兼職,就這樣。我遇到屈辱無禮的事兒還有很多,足夠寫一本書(我才不要寫呢)。 當時我有個不滿一歲的娃兒,而這回事只有幫倒忙。很多人一直問我,為什麼你不帶你的孩子?那誰帶他?一個男人絕不會被問這種問題。真的,如今我們不可以在面試的時候問這類問題,經過這麼多年我們真的進步了。

Columbia 的Kusch 再次救援了我。我去找他,我們談了很久(包括「為什麼不找個教職,可以同時照顧到孩子?」),他同意幫助我(「我們訓練你就是讓你值得嘗試的機會」)。第二天我就接到Bell Labs 在Murray Hill New Jersey 的物理研究部主任Sidney Millman 的電話,邀請我去面談。我獲得一份兩年期的工作:擔任Ted Geballe 的技術人員。我立刻接受了。

我相信待在Bell Labs 的這段期間對我往後的事業打下了基礎。Bell 真的是個了不得的地方,科學發展在此積極活躍而光彩奪目。想知道最新、最熱門、最有趣的東西,只消跟上同事一起去食堂吃午餐,大家都在那裏討論物理的最新發展。常常會有人建議你量個電阻、比熱、磁效應試試。 — 看你在玩什麼設備而定 — 看看可否釐清最新的哪個問題或是了解哪個奇異的新物質。 我剛到Bell 的時候花了一陣子找尋自己在這段期間能做想做的事。一開始 我跟著George Smith 一道做實驗,測量一種V3X 超導物質的熱電功率。Smith 是個非常令人印象深刻的物理學家,我從他那兒獲益良多。我們的實驗簡明有意義,又好玩。

接下來我著手做的實驗,有助於解決一個三十年來的老謎團。De Haar,de Boer 以及van den Berg 發現,一些特定物質會呈現一個電阻的極小值,原因不明。1953 年,A. H. Wilson 寫道: 「…….一些純金的樣本在降溫時達到電阻的極小值。這效應雖然微小,卻很難錯失…….這個極小值的成因仍然不明…….看來確有新的物理在這裏面。」

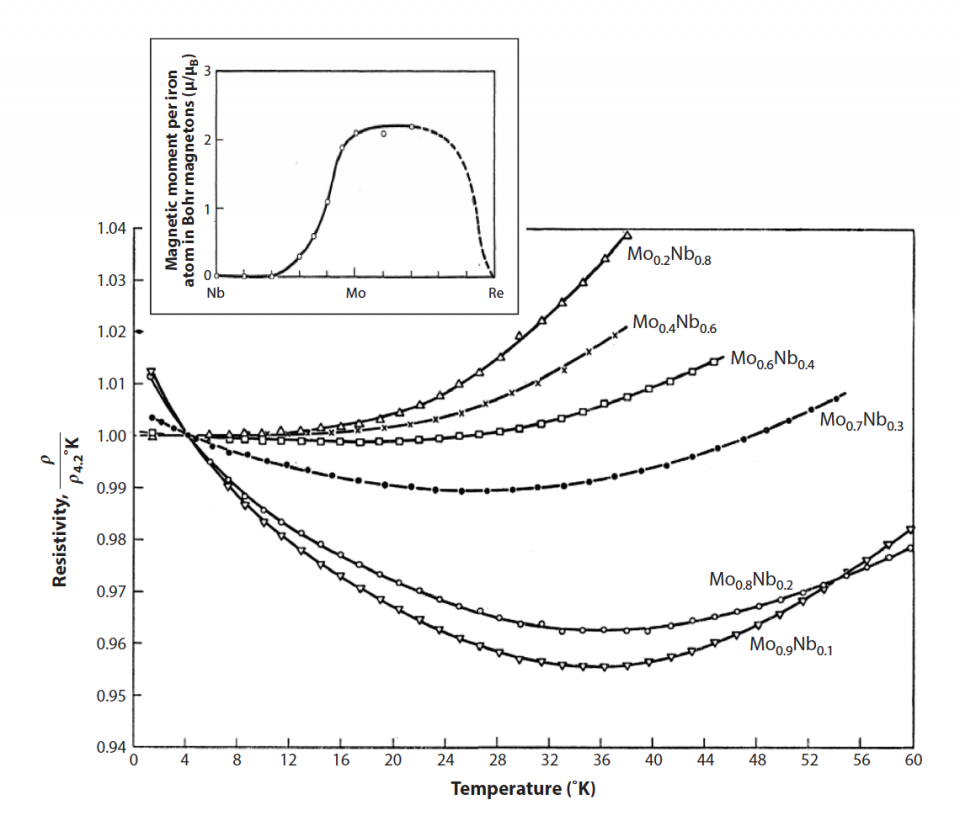

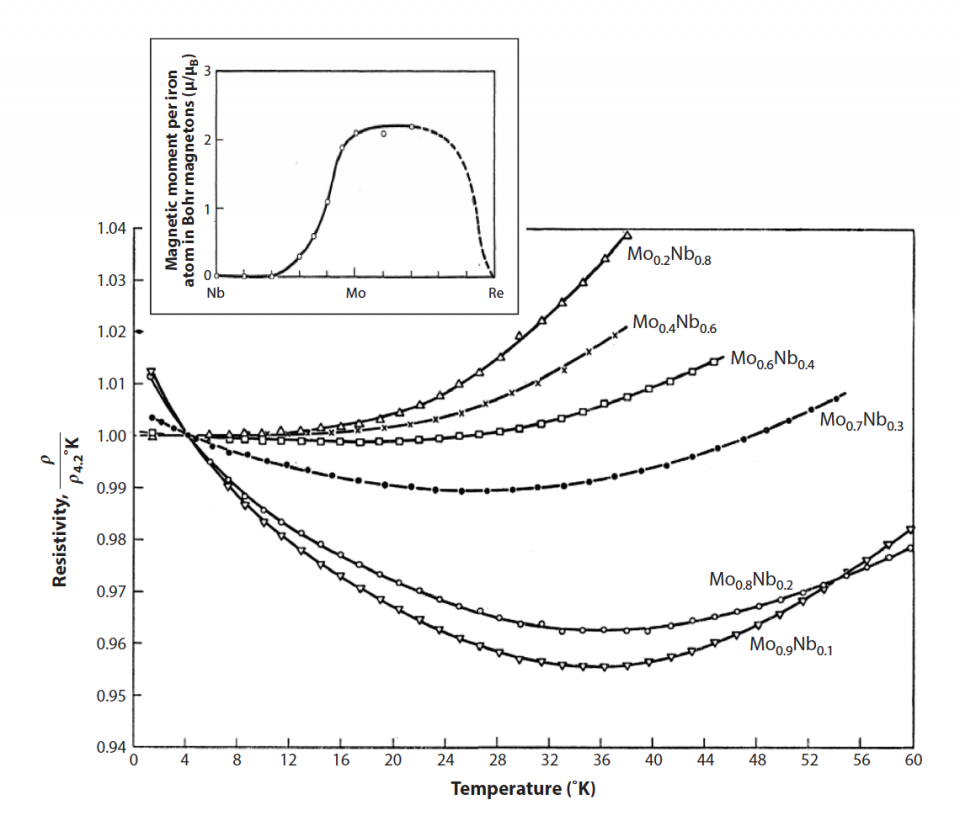

1962 年我剛到Bell 的時候,許多事件及騷動都是為了了解局域磁矩的物理而引起的。含1% Fe 的4d 過渡金屬Nb-Mo-Rh 合金的測量工作才剛剛完成、發表,人們追蹤到一個與Fe 有關的局域性磁矩之生成與消失。我做了一個技術上 並不複雜的實驗,測量這種合金的電阻對溫度的應變,鑑定確有這樣一個電阻的極小值會發生,充要條件是樣品裡有一個局域磁矩。在這種合金中,這個磁矩的大小與Fe 的百分比直接成比例(見圖1)。

圖一 、標示的各種比例 x,皆為含 1% Fe 之 MoxNb(1-x)合金樣品,其電阻率對溫度的函 數關係如圖。插圖則顯示,在含 1% Fe 的 Mo–Nb–Re 合金材料裏,局域磁矩的 形成。注意,樣品呈現局域磁矩,是電阻極小值發生之充分必要條件。

當時解釋這個效應的理論模型有兩種,但我量到的結果與二者皆不符。在此同時,Jun Kondo 以三階微擾論證,局域磁矩與(游移)電子自旋間的交換耦合,導致奇異(singular)散射發生在近費米能量處,其貢獻呈lnT,這就可以解釋電阻極小值的發生。Kondo 於2005 年,在這項成就的簡史中寫道: 「電阻極小值只在雜質原子呈磁性時發生的這件事,最可信的證據就是來 自Sarachik 的工作。在4d 過渡金屬的合金中摻雜一個原子百分比的鐵,可能會有磁性,鐵原子帶著大約一個波耳磁元的磁矩;視合金的價電子而定,也可能會沒有磁性。Sarachik 測量了這類合金的電阻,發現電阻的極小值就只在合金有磁 性時發生。」

Kondo 跟我因為這個研究工作而發現了彼此。他留意到我在1963 年磁性物 質會議發表的摘要,寄給我一份他那篇現在赫赫有名的論文的預印本。正中紅心! 我立刻就知道他的答案是對的。Kondo 發現,導電帶電子以集體行為形成一個多 體的電子雲,以相反的磁矩在局域磁矩附近造成屏蔽。Kondo 效應是最早闡述電 子集體行為的理論之一 。— 我相信這項工作是我漫長的專業生涯中,最有意義的一個。

Kondo 微擾理論的解當中有個問題:lnT項在T → 0 的極限會發散。這個發散問題成了接下去十幾年密集的研究工作所關注的焦點,目標是找出一個非微擾的方式來計算低於Tk (Kondo temperature)的電阻行為。理論學家為了解決 「Kondo Problem」所做的努力,最終導致renormalization group(重整化群)理論的產生 ,Ken Wilson 就是因此而得到1982 年的諾貝爾獎。一直以來,Kondo effect 是我們所認知在固態系統中電子行為的核心特徵,如今也以晶格方式 (重費米子系統) 出現,配合量子點的製作,它的應用更延伸到超越磁矩問題的範疇。

這個實驗是我獨立完成的 (我這篇論文的共同作者 )(Errmie Corenzwit 以 及 Lou Longinotti) 只負責製作樣品。我本能地知道,男性的合作者一定比我 會收割功勞,這種現象仍是個問題,許多最近的研究也這樣顯示。我受到一些有限的關注 (有一陣子人家叫我「電阻女孩」)。那篇1964 的論文獲得的引用也不 多,直到1970 中期,然後基本上就從視線消失了。許多內容廣泛,與此電阻極小值及Kondo 效應相關的評論專文,都沒有提到這個核心的實驗,直到 A.C.Hewson 和Kondo 本人稍後指出這個實驗在此發現中的關鍵地位。電子的集體行為屏蔽了擋在那裏礙事的局域磁矩,然而電子必定遵循自然法則。人們 (無論男女) 的集體行為屏蔽了年輕物理學家的貢獻,特別是年輕女性的貢獻,然而人們有選擇的自由,如今他們開始行使這個自由,當女性的貢獻被確認出來的時候,就承認它。我當時是被惹惱了,但我太忙碌,無暇去煩惱這個事,就只是繼續往前,做新的研究。

雖然我在Bell Labs 的職務是技術人員,實際上就是兩年的博士後契約。這樣的博士後還頗多,卻只有少數能夠在兩年結束時取得永久職務而留下。我當然也想留下來。可後來我從側面得知,我的考績還蠻差的 (排名在末1/3)。

所以,我又得找工作了,生命中另一個挑戰時期由此開始。我感覺自己已經預備好可以找個教職了,但是所有申請的單位都當我是在找第二個博士後;在那充滿衝擊的時代,這倒不尋常,特別是當時科學界 (尤其是物理界) 被認為威脅著吞噬掉太多預算。再一次透過Ed Stupp 的安排,Philip Laboratory 願意提供給我一個職缺,就在紐約市北部,年薪則比一般價低個好幾千美元。我提出異議,並且進一步詢問,他們說這是比照業界付給類似工作女性的薪資。對這個我沒辦法怎樣,但我可以做選擇:雖然還沒有其他工作機會,我還是拒絕了他們。

Phil 比我早一點完成PhD, 在IBM 工作了幾年, 然後到Columbia University 工程學院教書,而我和他在此同時都要找工作。Phil 倒是早早就了解到一個現在所謂的「雙體問題」 :「妳的先生在多所頂尖大學都拿到教職機會, 你們還有個漂亮的小女娃,夫復何求?」Phil 為此預留了空間,他沒有接受任何 一個職缺 (Michigan,Maryland… 等等),直到我們倆在地理相近的區域同時找到了工作 (他在New York University 得到副教授之職,CCNY 則是唯一提供給我教職的大學)。

我在1964 年秋季加入物理系,當時Harry Lustig 正著手進行一個日後高度成功的計畫,意圖運用國家科學基金會的「傑出中心」經費來提升整個系。這真 是個令人振奮的時期。接下去幾年,整個系不但規模擴大,也網羅到三位超量級的傑出教授:Bunji Sakita、 Herman Cummins 以及Mel Lax;另外還有Henry Semat、Mark Semansky、Danny Greenberger、Joe Birman、Bob Alfano 以及更多。我們成為一個真正卓越的系所,不過,因為不在所謂的常春藤聯盟之中,只是以訓練移民與經濟弱勢學生為主的公立機構,我們的系並沒有得到實至名歸 的能見度。

身為女性,我一開始就被指派負責大一的物理課。我也教許多別的課,大 部分是大學部的。每個人都認為女生比較擅長教學,這種推論其實常常不正確。 我教得很普通,好幾年裡我不間斷地尋求的目標之一,就是改善教學;我試了又試,持續地嘗試各種手段各種方法,企圖引導學生在學習過程中更趨主動,多多少少是有一些成效。 一到CCNY,我馬上就向幾個聯邦機構申請計畫經費。出乎意料地,空軍科學研究部 (AFOSR) 願意經援我的計畫!真是太高興了。

我和AFOSR 的一個代 表和CCNY 校方一位院長一起談,決定攤配率為20%。這樣相對謙卑的經費,已足夠支付好幾名研究生、液態氮和耗材、旅支、一些儀器和維修費,還有更多。 如今,單一主持人的計畫經費攤配率高得太多了,卻僅夠支付一名研究生和最起碼的所需;一個可行的研究計畫,常需要幾個不同的經費來源,或聯合幾個多主持人計畫共同進行。這種現象的後果很清楚:會有更多的計畫,更多的報告,成果卻減少。還有,更多的爭執和更少的樂趣。

來到CCNT 的第一年,我懷著第二個女兒,Leah。問題又來了:預產期是八月初,系主任堅持要我在1965 年春季請假。這次我還是斷然拒絕。我跟他抗辯,而後借助一些(男)同事們的幫忙,我讓系主任的決定消音。他同意我可以繼續教學和研究,但是懷孕期間都不能在員工餐廳露面。看看,這是多大的轉變! Bell Labs 慷慨地把我在那裡做研究的設備捐過來,幫助我建立自己的實驗室。有Ernie Corenzwit 幫忙繪圖設計、出主意,我造了一個arc-melter 來做自己的樣品,建立起自己的組,開始進行新的實驗計畫,測量各種材料的傳輸與磁 性質。我們繼續探討帶有局域磁矩的系統,研究巨大磁矩的形成,測量熱功率等 等。我在第三年得到終身職,再三年後升等為正教授。研究工作成果豐碩,教學方面也令人滿意,家裡一切都好;人生多美好!

接下來卻是我人生中最痛苦的時期。我們請了一個管家, Annie Meier Froelich,來照顧 Karen 和Leah。1970 年秋,上學期剛開學那天 (9/10),我回到家,發現Annie 和Leah 連同我們的車子都不見蹤影。12 天後,Annie 在Monkton Vermont 被發現陳屍在車子裡。為了找到Leah,出動了FBI 人員、獵犬、Vermont 州警、直升機、廣播、電視、登報 (還有很多自稱預言家的來聯絡我們)。連CCNY 的一些同事都跑到Vermont 來加入搜尋。幾周後,十月底,Leah 的屍體在Dorset Vermont 的一個垃圾桶裡被尋獲。Annie 在的頭幾天就殺害了Leah。

這之後的10幾年過得非常艱難。我想起那天,Leah 遇害之後一兩年,我在精神病醫生的躺椅上突然坐直起來,抱住頭:「我說話都是刻薄的,有腐蝕性的, 我必須要停止。」 回想起來,我相信這是個決定性的時刻,是我漫長的回歸正軌之路的起始。我保持忙碌,不可以閒著。我們寓所的牆上全掛著我那些年的刺繡。帶學生完成PhD 學業,教學,做三年CUNY 的PhD 物理博士班主任 (討厭!), 以合作方式做些物理研究 (很少)。但是,那種之前驅使我做研究的好奇心、能量、 推進力和興奮,全都沒有了。

從在University of Tel Aviv休假的那年開始,我漸漸牛步找回原來的感覺。 表面上我是和Guy Deutscher 合作,我們的工作結果不如預期。這段時間裡,沒有平時那些教學、委員會、研究的義務,每天早晨我都得問我自己:「今天要來做些什麼?」 我得發展出一種不同的節奏。這期間我有時間可用來閱讀思考,聽演講, 也能稍微四處遊歷。在這年年休的末尾,我回到紐約時,已經充滿了新的能量與 意願要回到我的實驗室。從申請校內(CUNY)的小型計畫開始,結果還不錯。我不再位於最新研究的前線,連邊兒都沾不上;然而,靠著少量的研究經費,我卻也弄到了一台前研究生Jim Haddad 造的低溫法拉第秤磁力計 (low-temperature Faraday balance magnetmeter),有個大學部的學生偶爾來幫忙,我們也讓這台機器能動了。1980 年代中期,我也能申請到能源部的經費了。就這樣,開始了我生命中最是成果豐碩的時期,我當時50 歲出頭。

Leah 死後的14 年裡,我的一間比較大的實驗室成了系裡的堆棧,塞滿了架子櫃子,它們裡頭也都塞滿了(舊地毯、玻璃瓶… 什麼都有)。我弄了個備忘錄讓 大家傳閱,提醒他們來認領東西。沒反應。於是我又再傳一個備忘錄通知大家, 那個星期末尾仍舊沒人認領的東西會全部被當垃圾丟掉。所以就這樣清出了實驗室。之後我申請到了國家科學基金會的計畫,購置了稀釋冷凍機,這樣就可以達 到我想做的物理所需的低溫了。

Bell Labs 那兒正在進行的研究工作又成了我的靈感泉源。以Bell Labs 領頭, 激發出一批為數可觀而出色的開創性成果:金屬-絕緣體相變行為,是取決於矽中含磷密度的函數,乃一強關聯無序系統之原型。這工作最大的挑戰之一,是要去區分無序與交互作用(關聯),這是個直至今日仍然佔據著固態物理 (及其他領域) 中心舞台的主題。

這正是我要探索的問題。我和我的學生還有博士後一道著手測量電阻、磁阻、霍爾效應、p-type Si:B (矽中摻硼) 系統中磁化率隨摻雜比例之變化、磁場, 以及單軸應力。Si:B 是個有意思的選擇,它跟Si:P 不同,自旋軌道作用很強; 再者,當時人們對它在磁場中的傳導性質知之甚少。在靠近金屬-絕緣體相變點, 我們測量各種普適類 (強自旋軌道耦合、磁場引發之對稱破缺,等等) 的臨界指數; 我們測量絕緣態Si:B 的躍遷導電係數,所得到的數據顯示,在降溫時從Mott 變 程躍遷轉變為Efros-Sklovskii 變程躍遷的趨勢 (因此,可用於躍遷之能量在降溫 時減為與Coulomb 能量相當或更小);我們研究在不同材料不同狀況下,量子干涉現象的發生與否;還有更多更多。因為這些工作的份量,我被推選為1994 年 美國國家科學院(NAS)院士,以及2005 年L’Oréal-UNESCO(萊雅-聯合國教 科文組織) 北美「科學界女性」獲獎人。妙的是,那次NAS 推選過程所引起的火花,引發了接下去我那些最被高度引用的論文。

Sergey V. Kravchenko 在1995 年的APS March meeting 發表了對矽質 MOSFET 中的高度遷移率二維電子層之研究,其數據明確呈現出金屬-絕緣體 相變。在這之前,因為有「四人幫」的局域理論,又有好幾個漂亮的實驗結果支撐,每個人都「知道」金屬態不可能在二維系統發生。沒人要相信Kravchenko 的說法,但我卻著迷了。Sergey 隨後加入我的實驗室,雖然我擔心他這樣資深的人來做個博士後不太妥當。結果我們合作愉快。

那段時間真是振奮人心。接下去的幾年裡,我們發表了一連串日後被高度 引用的論文,都是在二維系統發生金屬-絕緣體相變的證據。1996 年我們發現電阻率不但與溫度,也和外加電場成比例。這引起大家的注意。之後不久我們又發 現,那意外的金屬態行為,是被二維層中與層平行的磁場所壓制住的 (哇!)。這 些論文,還有許多接下來的論文,引起廣泛的興趣、注意以及討論,大概有一打 的理論因此而生。爭議點不外乎是我們居然在二維系統,這種金屬態不准發生的 地方,看見了真正的金屬-絕緣體相變。我們進入了一個新的領域,電子間的作 用與它們的動能相匹敵,或更強 — 所謂的強關聯電子系統。我們對這種系統中 的物理行為還不甚理解。

在這段期間 (90 年代中期),有一天我突然接到AFOSR 一個計劃案監督委員來電,建議我在5 天之內提出一個與磁性相關的計畫申請書,他可能可以提供經費。我從來沒有遇過這種事,之後也再沒發生了。

Eugene Chudnovsky 在1980 年代來到Lehman College (CUNY 的姊妹機構) 任教的時候,曾試著說服我做巨觀磁性量子穿隧方面的研究 (MQTM),而我當時太忙碌。這時,我馬上聯絡Eugene,討論該怎麼回應AFOSR 這通電話 — 我們決定合作,而且我們得到了這筆經費!

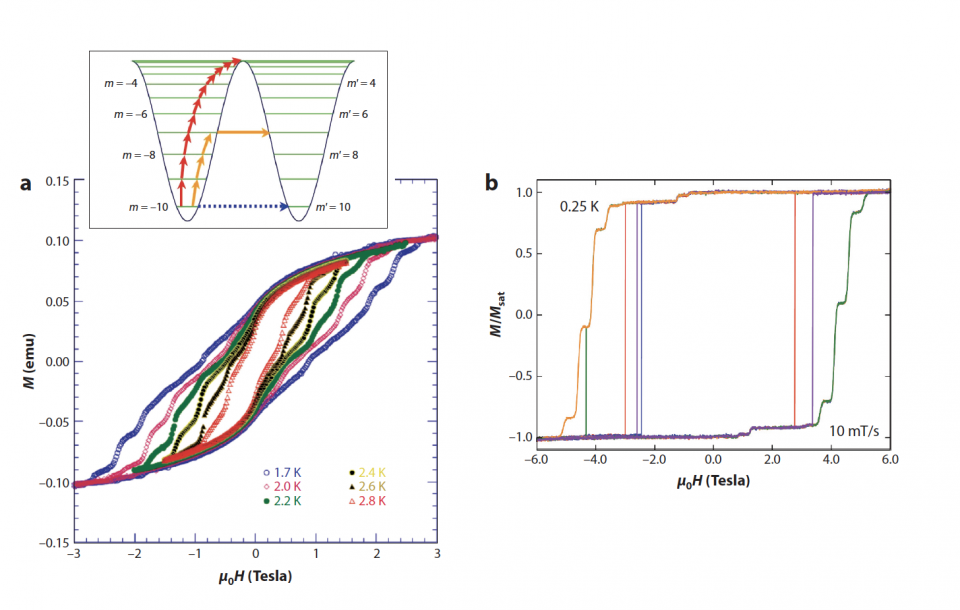

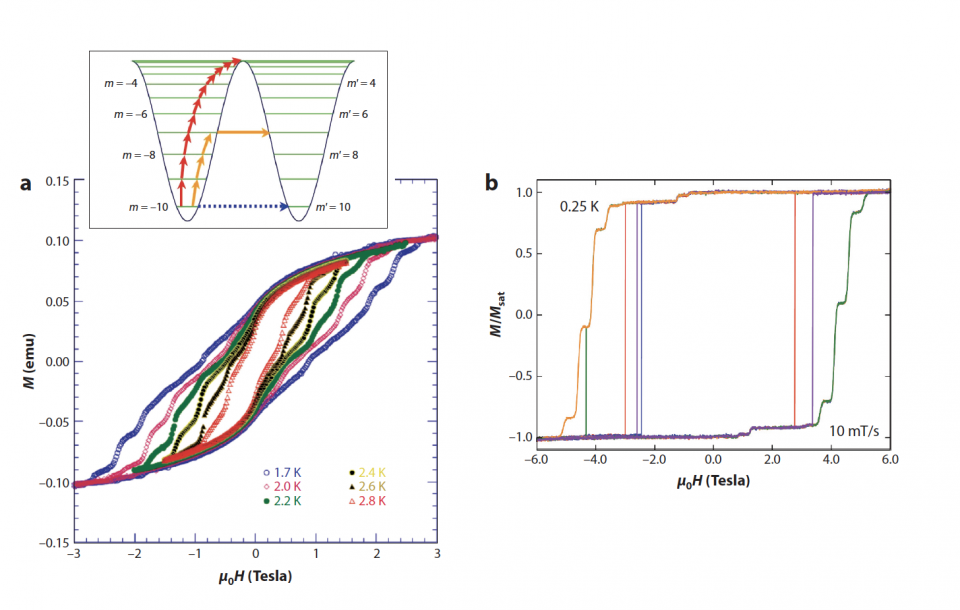

不久之後,Jonathan Friedman (目前在Amherst College)加入了我的實驗室。 他選擇以尋找MQTM 作為他的博士論文主題。與University of Barcelona 的 Javier Tejada 以及Xerox 的Ron Ziolo 合作,我們在Mn12-acetate,一種典型、高度對稱的分子磁鐵,發現了MQTM。這種材料,是由磁矩尺寸頗大 (以原子尺度而言) 的自旋磁矩S = 10所組成的磁性團簇,被困在非均向的單軸晶體中有序地排列而成,自旋向上或向下,會在足夠的低溫下呈現磁滯行為 (見圖2 中的數據與雙位能井)。當外加磁場使得非均向屏障相反兩側位能井的自旋能階對齊, 就會發生共振量子穿隧,而導致磁滯曲線上的階梯。圖2 所示為粉末樣品以及晶體樣品的數據。

我們在1995 年的磁性會議發表了這個結果。1996 年五月我們在Physical Review Letter 刊登的MQTM 論文至今累積了近1900 次引用。歐洲物理化學界 也一直有數量可觀的人在尋找這種材料中MQTM 發生的證據 — 1996 年秋,歐 洲人在Nature 發表了更乾淨的單晶數據。MQTM 的發現,激發出巨量的新研 究,大大地拓展了分子磁矩這個領域。因為我們在分子磁矩方面的工作,Jonathan Friedman 獲得了2002 年的Agilent Technologies Europhysics 獎,而我和David Awschalom、Gabe Aeppli 共同獲得2005 年的Buckley 獎,為了表彰我們「在固 態系統之量子自旋動力學以及自旋同調性方面的基礎貢獻」。

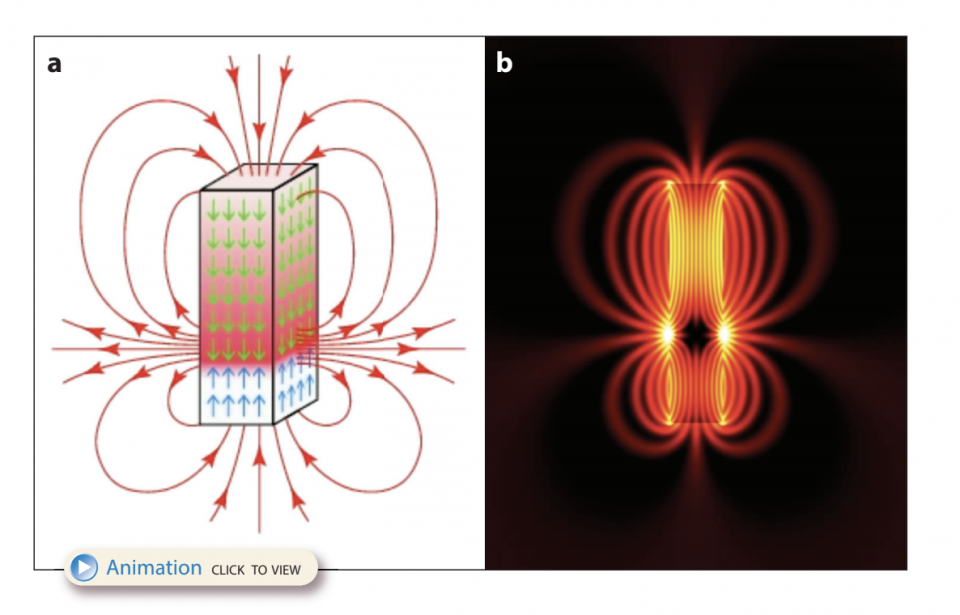

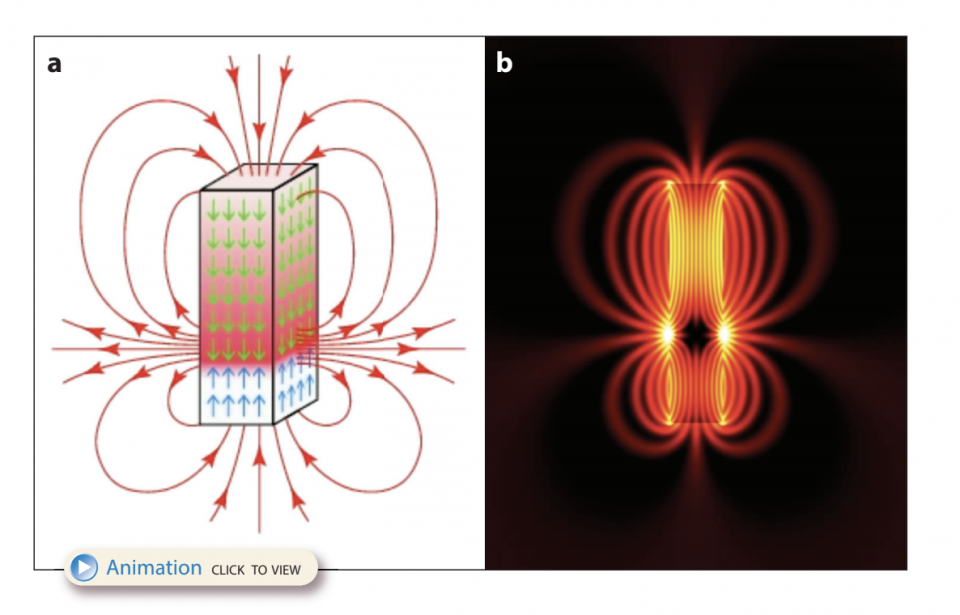

磁爆燃是我們另一個很有趣的發現, Yoko Suzuki 主導這項工作之後旋即畢業。此現象為人所知已有好一陣子了,磁矩並不循著受控的序列進行階段性地 反轉,卻時而突然一次性地達成反轉 (見圖二那些近乎垂直的線),因此這類事件 被稱為磁崩。我們發現,在晶體中,這突發性反轉的發生,是有一個磁矩反轉的 鋒面,以低於聲波兩個數量級的速度傳播,過程類似化學爆燃。磁性鬆弛是一種 「反應—擴散」的過程,磁矩的反轉是其「反應」,局域性地釋放Zeeman 能量,而「擴散」乃指此能量之傳播,擴散到材料中的鄰近區域。當局域性的Zeeman 能量無法由熱擴散帶走,這種不穩定性即造就了一個磁矩迅速反轉的鋒面,以穩 定的速度在材料中前進。圖三呈現Yoko 研究所的同期同學(現在是她的先生 了)Kevin Mertes 所做的磁崩過程模擬計算。

圖二、施予平行於分子磁鐵Mn12–acetate之易磁化軸的磁場,磁化率對外加磁場的函數關係如圖。(a)在標示的各種溫度下,同向排序粉末之數據;插圖則顯示無外加磁場情形下的雙位能井。每當外加磁場使得異向性位能障蔽兩側的自旋量子態有吻合的能量,就會出現磁滯曲線的階梯。數據取自參考資料33。(b)2.5K的單晶數據;圖中(幾乎)垂直的線顯示磁化方向突然的反轉,或是磁崩。

該要給此文做個結尾了。以我的背景如此,蠻自然地,我在人權與女性議題上漸漸活躍。違反人權的現象一直持續,也必然將在世上各處繼續發生。對於 在這些惡劣的情況下受困的人們,我們的持續戰鬥以試圖援助是至關重要的。相較之下,女性在科學範疇的發展機會已有改善,她們被接受和獲致成功的展望也 大為增加。我的意思並不是說這個問題已經解決了 — 還差得遠呢,但不容置疑地,我們已有了長足的進展。

在早年,身為物理學門的少數女性之一,我曾參與許多美國及世界各地諮 詢委員會的工作,除此之外,我也是APS 許多委員會的會員。這些職務上的活動,在我爭取APS 會長時達到最高點 --- 一年的副會長,一年的當選會長,2003 年任期的會長,以及一年的前任會長。年少時,我是有想過要成為像魯賓斯坦那樣的鋼琴家 --- 一個高不可攀的夢想。我卻沒怎麼想過會成為APS 的會長,帶領並形塑這個學會,行旅世界各地,展示美國的物理發展。

雖然許多同仁面臨找資金申請計劃日益艱難的窘境,我們這個領域卻也還存活得好好的。我們琢磨增進儀器精密的靈敏度,在難以置信之短之小的時間空間尺度之內可以測度可以控制,製成不可思議的新材料,發現新的物相,拓撲效應,時間晶體,還有更多。固態物理仍有許多迷人的問題留待探討,其他相關領 域當然也是這樣 — 電漿、原子及核子物理、宇宙學等等。

儘管如此,我們所知的僅僅是滄海一粟。我想到兩個例子。一個是我們這 一向努力掙扎著要弄懂的,誕生於一世紀前的量子力學,的確美好而不可思議地 「管用」,但究竟這頭野獸是什麼?它的意義是什麼?我們學會給它套上鞍轡, 控制它,還利用它移動巨觀的物件。我們設法操作Heisenberg 不確定原理,一 直逼到角落,我們輕手輕腳地又捏又探又擠又戳那些波函數,設法弄出訊息來還 要避免破壞它們,而如此所呈現的量子態糾纏,其現象與特徵真的是令人難以置信。我覺得這個領域的研究極具吸引力。另一個是功效卓著的標準模型 — 它預 測了Higg’s Boson,我們也找到了Higg’s Boson。然而,我們雖有能力在單一框 架下描述弱作用、強作用及電磁作用,卻在嘗試了好幾十年後仍然無法把重力也 囊括在這個框架裡。再說,根據這個框架,宇宙超過90%都是以暗能量暗物質的 模式隱藏。我們是不是為了堅持一個我們所愛所知道的理論,才把謎編成這樣? 只不過是掩蓋我們對自然的基本法則了解不全?

最深刻的問題是有關意識。我完全相信諸位有意識,動物園裡的大象也有 意識。科學正要開始了解「意識」。但最成謎的是「自我意識」。為何有「我」? 我的自我意識,片時旋滅。而當下,我正乘它盡興而行呢!

本文作者:Myriam P. Sarachik

中文譯者:陳穎叡 台灣師範大學物理系副教授

本文感謝Myriam P. Sarachik同意刊登,參考資料請見原文

"Modified with permission from the Annual Review of Condensed Matter Physics, Volume 9 © 2018 by Annual Reviews, http://www.annualreviews.org".

當納粹在1940 年5 月10 日入侵比利時的時候,我就讀一年級,還差三個月滿7 歲。我龐大家族的成員(父母、兄弟、好幾個叔伯、姑姑、表兄弟姊妹) 全都用盡任何可能的方式逃往加萊(Calais),大部份是靠步行。我們抵達加萊的時候,加萊正被德軍包圍, 而家族也分散成失聯的小組。接下來幾天,以至幾周的混亂與隨後發生的事件,可見於家弟Henry Morgenstein 的著作。在加萊戰事發生期間,一些家族中的女人及孩子(還有我的哥哥Paul)搭上一艘英籍船,穿過英倫海峽前往位於倫敦西南 郊區的瑟比頓(Surbiton),而瑟比頓正遭到強烈的殲滅攻擊。加萊淪陷之後,留在加萊的家人們又連絡上了。我們在加萊附近的昂德爾(Andres),一位Quehan 先生的農場住了好幾個星期。後來,納粹畢竟還是發布命令,要求每個人都得回家。

回到安特衛普,我們生活在德軍的占領之下幾近一年。情形每況愈下 — 黃星識別標誌、戒嚴、蓋世太保的搜查,而安特衛普每晚都遭到英方持續不斷的砲擊。我們(父母親、弟弟Henry 和我,Paul 人在英國)當時搬去住在遠離老家的城中心,靠近博爾赫霍特(Borgerhout)的機場,那兒更是英方猛烈砲擊的重點。1941 年的春天,我的家族再度打算逃亡(我叔叔Chiel 說的:雙腳之下大地燃燒)。 先遣人馬成功地經由法國的德軍佔領區,利用偽造的出入許可證進入西班牙北部的昂代伊(Hendaye),然後搭上一艘西班牙的船(Marques de Comillas),航行幾星期後到達古巴的哈瓦那(Havana)。才晚了一天出發而已(因為要等洗的衣服晾乾),我們這一家 (爸、媽、Henry 和我) 就沒那麼幸運。抵達法國與西班牙的邊境時,就被守衛發現我們的出入許可證是偽造的。父親又拜託一名走私客把我們 弄出邊境,不幸地,我們被一名騎摩托車的憲兵發現並且逮捕,先拘留在靠近波 爾多(Bordeaux),圍著倒鉤刺鐵絲網的梅里尼亞克(Merignac)集中營,再被送到德拉蘭德集中營(Camp de la Lande),在圖爾(Tours)附近的一個強制聚居處。

Myriam P. Sarachik

一個星期日我們逃出集中營(爸說算是送給我的八歲生日禮物),深夜裡偷偷越過在德軍佔領區和維琪(Vichy)之間的分界線。我還清楚地記得,當晚是如何到達邊境旁的一個農場。小睡大約兩小時之後(我累壞了),我們繼續設法偷渡越過邊境就一直走一直走,經過空曠地面時則奮力跑(「媽,我快忍不住 — 尿褲子了」)。在Nice 暫留了六周(住在Grasse 附近的表親拒絕我們,他們假裝不是猶太人),我們又在Bilbao 待了幾周(沒什麼東西可以吃),終於搭上一艘西班牙船Magallanes (我還記得船上那種好吃的白麵包),在1941 年底到達哈瓦那,跟其餘的家族成員團聚。那是在日本偷襲珍珠港沒多久之前。

我對這些事情的記憶雖然斷續,卻驚人的清晰。特別是最後那次成功的逃亡,只有Henry 跟我記得,但他當時年紀太小還不懂事,母親則大部分都不記得了。散落的細節片段,我因一向忙於生計,沒能跟父親問起,而1968 年父親在紐約竟因行人事故早逝。

多年後,我在諾曼地登陸五十周年紀念會中搜尋那些集中營的紀錄時發現, 在我們逃亡之後沒多久,德拉蘭德集中營就給圍上了倒鉤刺鐵絲網。集中營裡的人後來被轉往德朗西 (Drancy,先是男人,接著是女人小孩,最後是父母已先行所留下的孩子們),然後全部人都在1942 年中被送到波蘭的滅絕營。我的家族成員大部分(並非全部)活了下來,散居全球各地:阿根廷、比利時、巴西、英國、 古巴、法國、以色列和瑞士。

走私、使用假證件和賄賂,全是負面的字眼。我們不擇手段求生。

三名邪惡的獨裁者,卻救了我們的命:Rafael Trujillo 發給聖多明哥(Santo Domingo) 簽證 (沒有這個簽證,很多猶太人根本連嘗試逃亡都不可能);Francisco Franco 允許我們在西班牙通行;Fulgencio Batista 讓我們滯留古巴。而我憂鬱獨居的外祖 母Bomama,在車站被一名妓女搭救,藉她那身負惡名的同夥之助,把我外祖母藏在閣樓裡,直到戰爭結束。何者為善?何者為惡?

接下來的五年半,我們都待在古巴。我成了一個流亡之人,一個被當地人 稱之為Polaca 的難民 (即Pole,其實他們的意思是指猶太人)。我回到校園,學西班牙語,轉到美國學校之後則學英語 (我年紀太小不能就讀Bachillerato 高中)。 我學會西班牙語諸多時態的動詞變化,依照字母順序記熟所有副詞 (a, ante, bajo, con…),背得30 以下的平方乘法表,和12 以下的立方乘法表;我狼吞虎嚥地閱 讀,學鋼琴,還開了個獨奏會,喜愛哈瓦那愛樂交響樂團 (當時由偉大的Erich Kleiber 指揮,雖然他不是猶太人,也逃出了德國),參加古巴國家游泳隊的培訓, 在我離開古巴的時候古巴隊正要去跟墨西哥隊比賽。父母親得知老家在我們逃出之後被施放毒氣燒毀 (祖母Bubeshi 也因此遇難) 的那天,我還歷歷在目。我卻是在這樣一個美好的島嶼成長,充滿陽光、田園牧歌似的環境 — 富饒、美麗、寧靜,遠遠隔絕混亂與屠殺的天堂。 我們的移民配額號碼最終排到美國使館整疊文件的最頂端吧,美國簽證發下來了。1947 年的三月抵達紐約,我們終於如願來到這個國家,這個諾許、自由 與無限可能之境。這個轉折真是令人振奮,使我聯想到小時後突然察覺到自己的 視線高出了餐桌的那一天 — 一個不可思議的新世界對我展開了。鮮少有人比移民更珍惜美國的開放與自由。

花了幾個月在Benshonhurst,Brooklyn 的初級中學完成8 年級學業之後, 1949 年秋天我在位於Washington Heights 的Stitt 初級中學唸完9 年級。這是個粗野的學校,我是其中唯二的白種學生之一,而我決意不要融入。我講話帶著奇怪的口音,學習經歷也比同學們超前太多。放學後的械鬥是家常便飯,而且總是吸引大群人圍觀取樂。直至今日,我仍然對那些自願護送我回家的同學心存感激, 那時候焦急等待我平安回家的母親總是在窗口張望。我飽受驚嚇,不敢相信學生在學校裡居然是不安全的!

我在Bronx 科學高中就讀5 個學期,那時學校剛開始收女學生。這是一所很好的學校,學生資質好,學習標準高,教材廣博而要求嚴格。我同期的同學有 Steve Weinberg 和Sheldon Glashow (以粒子物理的標準模型著名)、Danny Greenberger(以Greenberger–Horne–Zeilinger 糾纏態著名,現在是我在CCNY 的同事),還有很多各界的知名人士。

在我接著轉入的Barnard College,只有一門導論課程是物理相關的,所以 我就跑去對街的Columbia University,跟那些男生們,一起上物理課。當時我 對很多東西有興趣:西班牙文學、法國文學、數學、化學、哲學(直到我真的修了哲學課為止)、物理 (也許) … 我熱愛音樂! 我夢想成為和霍洛維茲 (Vladimir Horowitz) 或魯賓斯坦 (Arthur Rubinstein) 齊名的鋼琴家 — 後者更有可能。我持續著音樂的學習多年 — 直到我覺得實在做不完所有的事才放棄,人一天也只有 24 小時啊。

好吧,我為什麼選擇物理?物理有趣,而且它是我遇過最大的挑戰。其他事情我不用那麼費勁兒就能做好,物理就難了 — 確實是個挑戰。我的父親崇拜物理多於所有其他的學門,而我崇拜我的父親。他是個異常聰穎自學的人,如果有機會接受正規的教育,他一定會選擇物理。我修習物理導論的第一個學期前半段學得很糟,但之後就進步得快了。

Columbia University 的物理系是1950 年代物理學發展的溫床。我在校的期間就有好幾個老師得到Nobel Prizes,之後更還有好幾個 Nobel Prize 得主是因為他們那段期間在Columbia University 物理系的工作而得獎: coherent radiation (the maser) 的發現、parity violation (宇稱不守恆)、muon neutrino (μ 微 中子) 的發現、核子結構… 等等。周五下午5 點的座談會是每周大事,演講廳總是擠得滿滿的 (與如今寥寥可數的座談會觀眾席真有天壤之別)。我就讀大學部的時候,遭遇到此生首次的女性不平等待遇。大三大四的時候我在Bell Telephone Laboratories 位於Manhattan 在Bethune 和West Street 交叉路口的分部工作, 好幾個同班的男生 (也沒有比我優秀嘛) 是由技術部門 (technical employment office) 雇用,而我的工作性質雖然與他們類似,卻是由秘書及清潔部門 (secretarial-janitorial office) 雇用,薪水只有他們的三分之二。這種事頗惱人,但你也不能怎樣 — 現實就是這樣。

我欠Polykarp Kusch 教授好大的人情,在好幾次事業的轉折點,都幸虧有他強力介入。雖然他對於女性從事物理工作的看法,以現今的標準而言仍嫌老舊, 他卻是個秉正的君子。大四的時候,我找他幫我寫求職求學的推薦信,他硬是先訓了我二十分鐘:「一個物理學家可以找個計程車司機的女兒結婚,但是一個女性物理學家可不能嫁給一個計程車司機。」儘管如此,他還是設法安排我到IBM 的Thomas J. Watson 實驗室工作。之後,他又幫助我進入哥倫比亞大學的研究所,接下來我能得到Bell Labs 的工作也是他的功勞。

Watson 實驗室與哥倫比亞大學就近,在Broadway 與Riverside Drive 之間的第115 街上。這是個非常特別的機構。當時在那兒有我的上司Dick Garwin、 Llewellyn Thomas (就是Thomas 進動那個Thomas)、Irwin Hahn (Hahn echoes 那個Hahn)以及其他傑出人物。好幾個Columbia的研究生在他們的指導下工作。因為鄰近Columbia,我每學期總能順便修個一兩門課。雖然我很想繼續學業, 卻躊躇不前,覺得一個女孩攻讀更高的學位有些不妥。畢竟我生於一個傳統的猶太家庭,在人們的觀念中,女孩就該結婚生子、操持家務、照料丈夫的需要,而不是在外工作。如果連女人也「不得不」工作,那她的丈夫想必很差勁。這些預設立場雖然都與我的狀況不符,此類文化習染與偏見不免深植人心,而且極難根除。

極其幸運的,我的先生Phil 給了我繼續完成PhD 學位的勇氣。我是在大一 物理課上認識Phil 的,當時他正攻讀雙學位 (Columbia College 的BA 以及 Columbia Engineering 的BS)。我們倆在我從Barnard學院畢業的那年夏天結婚。Phil 非常聰穎,心思敏捷 (我的大一物理是他帶的)。雖然工程學系的老師們極力推薦他上研究所,他倒是沒想繼續攻讀學位。而此時,有他的支持,我也應許自己繼續攻讀研究所的學業。

在當時大約200 個Columbia 物理系的研究生裡,我是少數(5、6 個吧,頂 多10 個)的女生之一。我經常是唯一一個坐在滿課堂的男生中間的女生。課業上 我被要求達到的標準跟其他人一樣,但是男性的教授並不真把我當回事,也不期望我對物理這行有什麼貢獻 — 教教書也許吧。他們的這種看法,在我跟指導教授一次例行討論中給說白了 (在完成PhD 學位之後找工作的時候,又有好幾件事情強化了這個看法)。實際上,雖然我很會解問題也很會考筆試,當時我並沒有真的很了解物理 — 遇到口試我就沒轍。我真的是透過從事教學,透過從事活躍 的研究工作,才學會如何像一個物理學家一樣的思考。這是一個從不間斷的終身學習過程。

我的PhD 論文是跟Erich Erlbach 合作,由Dick Gerwin 指導完成的,內容關於測量磁場在鉛與錫(第一類)超導體薄膜中的衰減。我們的實驗還在進行時, Bardeen、Cooper 和Schrieffer(BCS)發表了他們出名的超導理論。他們的理論核心,是在狀態密度(DOS)中,一個能隙 (E = 3.5 Tc)的出現。我們的測量則成為 BCS 理論中所謂超導能隙的最早實證之一。我們的結果,說明超導穿透深度λ可以從磁場衰減對溫度的變化推導出來,我們的數據定出鉛的超導能隙在4.9Tc 到 5.4Tc之間。與此同時,Richards 和Tinkham 以更直接的遠紅外線測量定出4.1Tc的值。

拿到PhD 學位之後,我留在Watson Labs 一年,繼續跟Dick Garwin 做博 士後研究。我懷了大女兒Karen。我被強力要求在懷孕第四個月一開始就待在家, 而這令我非常苦惱,所以我堅持自己的立場,幾乎整整9 個月都努力不懈地工作 (產科醫生:「什麼!?你還在工作?」)

Karen 出生之後,我再次屈服於家庭教養對我的期待。我沒做任何規劃,心想也許初為人母能夠提醒我找到人生角色的適切定位,而後得到圓滿。完全待在家照顧Karen 幾周之後,我愈來愈不快樂,愈來愈抑鬱 — 世界不斷地往前進, 而我卻被綁死、綁死、綁死在這兒了!當時的窘境是:沒有收入,如果我要去找 工作,怎麼雇人照料Karen?沒有人幫忙照料Karen,我又怎麼去找工作?出乎意料地 (也許也沒那麼出乎意料?),Phil 也受夠了,一段時間之後,他堅持要我放下自我設限:「出去找工作吧,我們會有辦法的。」於是我開始第一次嘗試找物理的工作,一種幾乎只有男生在做的工作。

這回闖進就業市場對我而言是個痛苦又羞辱的經驗。物理正蓬勃發展,到 處都在設立物理系,業界欣欣向榮,正在擴大、招人,科技方面的就業市場尤為熱門。1962 年一月APS meeting 在紐約的就業博覽會 (是的,在那年代我們有錢 在紐約辦APS meeting),其他求職者 (很多人我認識) 大都可以得到超過一打的面試機會,而我卻沒有得到 — 連一個都沒有。我的同事兼好友Ed Stupp 覺得這 太不可思議,所以設法幫我安排了兩個面試:一個是在New Jersey 州的一個小學院,面試人員固執地堅持我應該就是要找一個兼職;一個是American Standard (做衛浴的公司),面試人員建議我弄一個全女性的實驗室,就像有人弄了個全女性的交響樂團,專門提供工作給女性音樂家。就我所知,所有在IBM Watson Labs 完成論文的研究生都得到了IBM Yorktown Heights 的工作,而我只得到了一個 兼職,就這樣。我遇到屈辱無禮的事兒還有很多,足夠寫一本書(我才不要寫呢)。 當時我有個不滿一歲的娃兒,而這回事只有幫倒忙。很多人一直問我,為什麼你不帶你的孩子?那誰帶他?一個男人絕不會被問這種問題。真的,如今我們不可以在面試的時候問這類問題,經過這麼多年我們真的進步了。

Columbia 的Kusch 再次救援了我。我去找他,我們談了很久(包括「為什麼不找個教職,可以同時照顧到孩子?」),他同意幫助我(「我們訓練你就是讓你值得嘗試的機會」)。第二天我就接到Bell Labs 在Murray Hill New Jersey 的物理研究部主任Sidney Millman 的電話,邀請我去面談。我獲得一份兩年期的工作:擔任Ted Geballe 的技術人員。我立刻接受了。

我相信待在Bell Labs 的這段期間對我往後的事業打下了基礎。Bell 真的是個了不得的地方,科學發展在此積極活躍而光彩奪目。想知道最新、最熱門、最有趣的東西,只消跟上同事一起去食堂吃午餐,大家都在那裏討論物理的最新發展。常常會有人建議你量個電阻、比熱、磁效應試試。 — 看你在玩什麼設備而定 — 看看可否釐清最新的哪個問題或是了解哪個奇異的新物質。 我剛到Bell 的時候花了一陣子找尋自己在這段期間能做想做的事。一開始 我跟著George Smith 一道做實驗,測量一種V3X 超導物質的熱電功率。Smith 是個非常令人印象深刻的物理學家,我從他那兒獲益良多。我們的實驗簡明有意義,又好玩。

接下來我著手做的實驗,有助於解決一個三十年來的老謎團。De Haar,de Boer 以及van den Berg 發現,一些特定物質會呈現一個電阻的極小值,原因不明。1953 年,A. H. Wilson 寫道: 「…….一些純金的樣本在降溫時達到電阻的極小值。這效應雖然微小,卻很難錯失…….這個極小值的成因仍然不明…….看來確有新的物理在這裏面。」

1962 年我剛到Bell 的時候,許多事件及騷動都是為了了解局域磁矩的物理而引起的。含1% Fe 的4d 過渡金屬Nb-Mo-Rh 合金的測量工作才剛剛完成、發表,人們追蹤到一個與Fe 有關的局域性磁矩之生成與消失。我做了一個技術上 並不複雜的實驗,測量這種合金的電阻對溫度的應變,鑑定確有這樣一個電阻的極小值會發生,充要條件是樣品裡有一個局域磁矩。在這種合金中,這個磁矩的大小與Fe 的百分比直接成比例(見圖1)。

圖一 、標示的各種比例 x,皆為含 1% Fe 之 MoxNb(1-x)合金樣品,其電阻率對溫度的函 數關係如圖。插圖則顯示,在含 1% Fe 的 Mo–Nb–Re 合金材料裏,局域磁矩的 形成。注意,樣品呈現局域磁矩,是電阻極小值發生之充分必要條件。

當時解釋這個效應的理論模型有兩種,但我量到的結果與二者皆不符。在此同時,Jun Kondo 以三階微擾論證,局域磁矩與(游移)電子自旋間的交換耦合,導致奇異(singular)散射發生在近費米能量處,其貢獻呈lnT,這就可以解釋電阻極小值的發生。Kondo 於2005 年,在這項成就的簡史中寫道: 「電阻極小值只在雜質原子呈磁性時發生的這件事,最可信的證據就是來 自Sarachik 的工作。在4d 過渡金屬的合金中摻雜一個原子百分比的鐵,可能會有磁性,鐵原子帶著大約一個波耳磁元的磁矩;視合金的價電子而定,也可能會沒有磁性。Sarachik 測量了這類合金的電阻,發現電阻的極小值就只在合金有磁 性時發生。」

Kondo 跟我因為這個研究工作而發現了彼此。他留意到我在1963 年磁性物 質會議發表的摘要,寄給我一份他那篇現在赫赫有名的論文的預印本。正中紅心! 我立刻就知道他的答案是對的。Kondo 發現,導電帶電子以集體行為形成一個多 體的電子雲,以相反的磁矩在局域磁矩附近造成屏蔽。Kondo 效應是最早闡述電 子集體行為的理論之一 。— 我相信這項工作是我漫長的專業生涯中,最有意義的一個。

Kondo 微擾理論的解當中有個問題:lnT項在T → 0 的極限會發散。這個發散問題成了接下去十幾年密集的研究工作所關注的焦點,目標是找出一個非微擾的方式來計算低於Tk (Kondo temperature)的電阻行為。理論學家為了解決 「Kondo Problem」所做的努力,最終導致renormalization group(重整化群)理論的產生 ,Ken Wilson 就是因此而得到1982 年的諾貝爾獎。一直以來,Kondo effect 是我們所認知在固態系統中電子行為的核心特徵,如今也以晶格方式 (重費米子系統) 出現,配合量子點的製作,它的應用更延伸到超越磁矩問題的範疇。

這個實驗是我獨立完成的 (我這篇論文的共同作者 )(Errmie Corenzwit 以 及 Lou Longinotti) 只負責製作樣品。我本能地知道,男性的合作者一定比我 會收割功勞,這種現象仍是個問題,許多最近的研究也這樣顯示。我受到一些有限的關注 (有一陣子人家叫我「電阻女孩」)。那篇1964 的論文獲得的引用也不 多,直到1970 中期,然後基本上就從視線消失了。許多內容廣泛,與此電阻極小值及Kondo 效應相關的評論專文,都沒有提到這個核心的實驗,直到 A.C.Hewson 和Kondo 本人稍後指出這個實驗在此發現中的關鍵地位。電子的集體行為屏蔽了擋在那裏礙事的局域磁矩,然而電子必定遵循自然法則。人們 (無論男女) 的集體行為屏蔽了年輕物理學家的貢獻,特別是年輕女性的貢獻,然而人們有選擇的自由,如今他們開始行使這個自由,當女性的貢獻被確認出來的時候,就承認它。我當時是被惹惱了,但我太忙碌,無暇去煩惱這個事,就只是繼續往前,做新的研究。

雖然我在Bell Labs 的職務是技術人員,實際上就是兩年的博士後契約。這樣的博士後還頗多,卻只有少數能夠在兩年結束時取得永久職務而留下。我當然也想留下來。可後來我從側面得知,我的考績還蠻差的 (排名在末1/3)。

所以,我又得找工作了,生命中另一個挑戰時期由此開始。我感覺自己已經預備好可以找個教職了,但是所有申請的單位都當我是在找第二個博士後;在那充滿衝擊的時代,這倒不尋常,特別是當時科學界 (尤其是物理界) 被認為威脅著吞噬掉太多預算。再一次透過Ed Stupp 的安排,Philip Laboratory 願意提供給我一個職缺,就在紐約市北部,年薪則比一般價低個好幾千美元。我提出異議,並且進一步詢問,他們說這是比照業界付給類似工作女性的薪資。對這個我沒辦法怎樣,但我可以做選擇:雖然還沒有其他工作機會,我還是拒絕了他們。

Phil 比我早一點完成PhD, 在IBM 工作了幾年, 然後到Columbia University 工程學院教書,而我和他在此同時都要找工作。Phil 倒是早早就了解到一個現在所謂的「雙體問題」 :「妳的先生在多所頂尖大學都拿到教職機會, 你們還有個漂亮的小女娃,夫復何求?」Phil 為此預留了空間,他沒有接受任何 一個職缺 (Michigan,Maryland… 等等),直到我們倆在地理相近的區域同時找到了工作 (他在New York University 得到副教授之職,CCNY 則是唯一提供給我教職的大學)。

我在1964 年秋季加入物理系,當時Harry Lustig 正著手進行一個日後高度成功的計畫,意圖運用國家科學基金會的「傑出中心」經費來提升整個系。這真 是個令人振奮的時期。接下去幾年,整個系不但規模擴大,也網羅到三位超量級的傑出教授:Bunji Sakita、 Herman Cummins 以及Mel Lax;另外還有Henry Semat、Mark Semansky、Danny Greenberger、Joe Birman、Bob Alfano 以及更多。我們成為一個真正卓越的系所,不過,因為不在所謂的常春藤聯盟之中,只是以訓練移民與經濟弱勢學生為主的公立機構,我們的系並沒有得到實至名歸 的能見度。

身為女性,我一開始就被指派負責大一的物理課。我也教許多別的課,大 部分是大學部的。每個人都認為女生比較擅長教學,這種推論其實常常不正確。 我教得很普通,好幾年裡我不間斷地尋求的目標之一,就是改善教學;我試了又試,持續地嘗試各種手段各種方法,企圖引導學生在學習過程中更趨主動,多多少少是有一些成效。 一到CCNY,我馬上就向幾個聯邦機構申請計畫經費。出乎意料地,空軍科學研究部 (AFOSR) 願意經援我的計畫!真是太高興了。

我和AFOSR 的一個代 表和CCNY 校方一位院長一起談,決定攤配率為20%。這樣相對謙卑的經費,已足夠支付好幾名研究生、液態氮和耗材、旅支、一些儀器和維修費,還有更多。 如今,單一主持人的計畫經費攤配率高得太多了,卻僅夠支付一名研究生和最起碼的所需;一個可行的研究計畫,常需要幾個不同的經費來源,或聯合幾個多主持人計畫共同進行。這種現象的後果很清楚:會有更多的計畫,更多的報告,成果卻減少。還有,更多的爭執和更少的樂趣。

來到CCNT 的第一年,我懷著第二個女兒,Leah。問題又來了:預產期是八月初,系主任堅持要我在1965 年春季請假。這次我還是斷然拒絕。我跟他抗辯,而後借助一些(男)同事們的幫忙,我讓系主任的決定消音。他同意我可以繼續教學和研究,但是懷孕期間都不能在員工餐廳露面。看看,這是多大的轉變! Bell Labs 慷慨地把我在那裡做研究的設備捐過來,幫助我建立自己的實驗室。有Ernie Corenzwit 幫忙繪圖設計、出主意,我造了一個arc-melter 來做自己的樣品,建立起自己的組,開始進行新的實驗計畫,測量各種材料的傳輸與磁 性質。我們繼續探討帶有局域磁矩的系統,研究巨大磁矩的形成,測量熱功率等 等。我在第三年得到終身職,再三年後升等為正教授。研究工作成果豐碩,教學方面也令人滿意,家裡一切都好;人生多美好!

接下來卻是我人生中最痛苦的時期。我們請了一個管家, Annie Meier Froelich,來照顧 Karen 和Leah。1970 年秋,上學期剛開學那天 (9/10),我回到家,發現Annie 和Leah 連同我們的車子都不見蹤影。12 天後,Annie 在Monkton Vermont 被發現陳屍在車子裡。為了找到Leah,出動了FBI 人員、獵犬、Vermont 州警、直升機、廣播、電視、登報 (還有很多自稱預言家的來聯絡我們)。連CCNY 的一些同事都跑到Vermont 來加入搜尋。幾周後,十月底,Leah 的屍體在Dorset Vermont 的一個垃圾桶裡被尋獲。Annie 在的頭幾天就殺害了Leah。

這之後的10幾年過得非常艱難。我想起那天,Leah 遇害之後一兩年,我在精神病醫生的躺椅上突然坐直起來,抱住頭:「我說話都是刻薄的,有腐蝕性的, 我必須要停止。」 回想起來,我相信這是個決定性的時刻,是我漫長的回歸正軌之路的起始。我保持忙碌,不可以閒著。我們寓所的牆上全掛著我那些年的刺繡。帶學生完成PhD 學業,教學,做三年CUNY 的PhD 物理博士班主任 (討厭!), 以合作方式做些物理研究 (很少)。但是,那種之前驅使我做研究的好奇心、能量、 推進力和興奮,全都沒有了。

從在University of Tel Aviv休假的那年開始,我漸漸牛步找回原來的感覺。 表面上我是和Guy Deutscher 合作,我們的工作結果不如預期。這段時間裡,沒有平時那些教學、委員會、研究的義務,每天早晨我都得問我自己:「今天要來做些什麼?」 我得發展出一種不同的節奏。這期間我有時間可用來閱讀思考,聽演講, 也能稍微四處遊歷。在這年年休的末尾,我回到紐約時,已經充滿了新的能量與 意願要回到我的實驗室。從申請校內(CUNY)的小型計畫開始,結果還不錯。我不再位於最新研究的前線,連邊兒都沾不上;然而,靠著少量的研究經費,我卻也弄到了一台前研究生Jim Haddad 造的低溫法拉第秤磁力計 (low-temperature Faraday balance magnetmeter),有個大學部的學生偶爾來幫忙,我們也讓這台機器能動了。1980 年代中期,我也能申請到能源部的經費了。就這樣,開始了我生命中最是成果豐碩的時期,我當時50 歲出頭。

Leah 死後的14 年裡,我的一間比較大的實驗室成了系裡的堆棧,塞滿了架子櫃子,它們裡頭也都塞滿了(舊地毯、玻璃瓶… 什麼都有)。我弄了個備忘錄讓 大家傳閱,提醒他們來認領東西。沒反應。於是我又再傳一個備忘錄通知大家, 那個星期末尾仍舊沒人認領的東西會全部被當垃圾丟掉。所以就這樣清出了實驗室。之後我申請到了國家科學基金會的計畫,購置了稀釋冷凍機,這樣就可以達 到我想做的物理所需的低溫了。

Bell Labs 那兒正在進行的研究工作又成了我的靈感泉源。以Bell Labs 領頭, 激發出一批為數可觀而出色的開創性成果:金屬-絕緣體相變行為,是取決於矽中含磷密度的函數,乃一強關聯無序系統之原型。這工作最大的挑戰之一,是要去區分無序與交互作用(關聯),這是個直至今日仍然佔據著固態物理 (及其他領域) 中心舞台的主題。

這正是我要探索的問題。我和我的學生還有博士後一道著手測量電阻、磁阻、霍爾效應、p-type Si:B (矽中摻硼) 系統中磁化率隨摻雜比例之變化、磁場, 以及單軸應力。Si:B 是個有意思的選擇,它跟Si:P 不同,自旋軌道作用很強; 再者,當時人們對它在磁場中的傳導性質知之甚少。在靠近金屬-絕緣體相變點, 我們測量各種普適類 (強自旋軌道耦合、磁場引發之對稱破缺,等等) 的臨界指數; 我們測量絕緣態Si:B 的躍遷導電係數,所得到的數據顯示,在降溫時從Mott 變 程躍遷轉變為Efros-Sklovskii 變程躍遷的趨勢 (因此,可用於躍遷之能量在降溫 時減為與Coulomb 能量相當或更小);我們研究在不同材料不同狀況下,量子干涉現象的發生與否;還有更多更多。因為這些工作的份量,我被推選為1994 年 美國國家科學院(NAS)院士,以及2005 年L’Oréal-UNESCO(萊雅-聯合國教 科文組織) 北美「科學界女性」獲獎人。妙的是,那次NAS 推選過程所引起的火花,引發了接下去我那些最被高度引用的論文。

Sergey V. Kravchenko 在1995 年的APS March meeting 發表了對矽質 MOSFET 中的高度遷移率二維電子層之研究,其數據明確呈現出金屬-絕緣體 相變。在這之前,因為有「四人幫」的局域理論,又有好幾個漂亮的實驗結果支撐,每個人都「知道」金屬態不可能在二維系統發生。沒人要相信Kravchenko 的說法,但我卻著迷了。Sergey 隨後加入我的實驗室,雖然我擔心他這樣資深的人來做個博士後不太妥當。結果我們合作愉快。

那段時間真是振奮人心。接下去的幾年裡,我們發表了一連串日後被高度 引用的論文,都是在二維系統發生金屬-絕緣體相變的證據。1996 年我們發現電阻率不但與溫度,也和外加電場成比例。這引起大家的注意。之後不久我們又發 現,那意外的金屬態行為,是被二維層中與層平行的磁場所壓制住的 (哇!)。這 些論文,還有許多接下來的論文,引起廣泛的興趣、注意以及討論,大概有一打 的理論因此而生。爭議點不外乎是我們居然在二維系統,這種金屬態不准發生的 地方,看見了真正的金屬-絕緣體相變。我們進入了一個新的領域,電子間的作 用與它們的動能相匹敵,或更強 — 所謂的強關聯電子系統。我們對這種系統中 的物理行為還不甚理解。

在這段期間 (90 年代中期),有一天我突然接到AFOSR 一個計劃案監督委員來電,建議我在5 天之內提出一個與磁性相關的計畫申請書,他可能可以提供經費。我從來沒有遇過這種事,之後也再沒發生了。

Eugene Chudnovsky 在1980 年代來到Lehman College (CUNY 的姊妹機構) 任教的時候,曾試著說服我做巨觀磁性量子穿隧方面的研究 (MQTM),而我當時太忙碌。這時,我馬上聯絡Eugene,討論該怎麼回應AFOSR 這通電話 — 我們決定合作,而且我們得到了這筆經費!

不久之後,Jonathan Friedman (目前在Amherst College)加入了我的實驗室。 他選擇以尋找MQTM 作為他的博士論文主題。與University of Barcelona 的 Javier Tejada 以及Xerox 的Ron Ziolo 合作,我們在Mn12-acetate,一種典型、高度對稱的分子磁鐵,發現了MQTM。這種材料,是由磁矩尺寸頗大 (以原子尺度而言) 的自旋磁矩S = 10所組成的磁性團簇,被困在非均向的單軸晶體中有序地排列而成,自旋向上或向下,會在足夠的低溫下呈現磁滯行為 (見圖2 中的數據與雙位能井)。當外加磁場使得非均向屏障相反兩側位能井的自旋能階對齊, 就會發生共振量子穿隧,而導致磁滯曲線上的階梯。圖2 所示為粉末樣品以及晶體樣品的數據。

我們在1995 年的磁性會議發表了這個結果。1996 年五月我們在Physical Review Letter 刊登的MQTM 論文至今累積了近1900 次引用。歐洲物理化學界 也一直有數量可觀的人在尋找這種材料中MQTM 發生的證據 — 1996 年秋,歐 洲人在Nature 發表了更乾淨的單晶數據。MQTM 的發現,激發出巨量的新研 究,大大地拓展了分子磁矩這個領域。因為我們在分子磁矩方面的工作,Jonathan Friedman 獲得了2002 年的Agilent Technologies Europhysics 獎,而我和David Awschalom、Gabe Aeppli 共同獲得2005 年的Buckley 獎,為了表彰我們「在固 態系統之量子自旋動力學以及自旋同調性方面的基礎貢獻」。

磁爆燃是我們另一個很有趣的發現, Yoko Suzuki 主導這項工作之後旋即畢業。此現象為人所知已有好一陣子了,磁矩並不循著受控的序列進行階段性地 反轉,卻時而突然一次性地達成反轉 (見圖二那些近乎垂直的線),因此這類事件 被稱為磁崩。我們發現,在晶體中,這突發性反轉的發生,是有一個磁矩反轉的 鋒面,以低於聲波兩個數量級的速度傳播,過程類似化學爆燃。磁性鬆弛是一種 「反應—擴散」的過程,磁矩的反轉是其「反應」,局域性地釋放Zeeman 能量,而「擴散」乃指此能量之傳播,擴散到材料中的鄰近區域。當局域性的Zeeman 能量無法由熱擴散帶走,這種不穩定性即造就了一個磁矩迅速反轉的鋒面,以穩 定的速度在材料中前進。圖三呈現Yoko 研究所的同期同學(現在是她的先生 了)Kevin Mertes 所做的磁崩過程模擬計算。

圖二、施予平行於分子磁鐵Mn12–acetate之易磁化軸的磁場,磁化率對外加磁場的函數關係如圖。(a)在標示的各種溫度下,同向排序粉末之數據;插圖則顯示無外加磁場情形下的雙位能井。每當外加磁場使得異向性位能障蔽兩側的自旋量子態有吻合的能量,就會出現磁滯曲線的階梯。數據取自參考資料33。(b)2.5K的單晶數據;圖中(幾乎)垂直的線顯示磁化方向突然的反轉,或是磁崩。

圖三 、藉示意圖之動畫及電腦模擬展現:從樣品頂端起始的磁崩,由一個磁矩反轉的鋒面以亞音速向下傳播,引發 Zeeman 能量的釋放。(電腦模擬由 Kevin Mertes 提供)

該要給此文做個結尾了。以我的背景如此,蠻自然地,我在人權與女性議題上漸漸活躍。違反人權的現象一直持續,也必然將在世上各處繼續發生。對於 在這些惡劣的情況下受困的人們,我們的持續戰鬥以試圖援助是至關重要的。相較之下,女性在科學範疇的發展機會已有改善,她們被接受和獲致成功的展望也 大為增加。我的意思並不是說這個問題已經解決了 — 還差得遠呢,但不容置疑地,我們已有了長足的進展。

在早年,身為物理學門的少數女性之一,我曾參與許多美國及世界各地諮 詢委員會的工作,除此之外,我也是APS 許多委員會的會員。這些職務上的活動,在我爭取APS 會長時達到最高點 --- 一年的副會長,一年的當選會長,2003 年任期的會長,以及一年的前任會長。年少時,我是有想過要成為像魯賓斯坦那樣的鋼琴家 --- 一個高不可攀的夢想。我卻沒怎麼想過會成為APS 的會長,帶領並形塑這個學會,行旅世界各地,展示美國的物理發展。

雖然許多同仁面臨找資金申請計劃日益艱難的窘境,我們這個領域卻也還存活得好好的。我們琢磨增進儀器精密的靈敏度,在難以置信之短之小的時間空間尺度之內可以測度可以控制,製成不可思議的新材料,發現新的物相,拓撲效應,時間晶體,還有更多。固態物理仍有許多迷人的問題留待探討,其他相關領 域當然也是這樣 — 電漿、原子及核子物理、宇宙學等等。

儘管如此,我們所知的僅僅是滄海一粟。我想到兩個例子。一個是我們這 一向努力掙扎著要弄懂的,誕生於一世紀前的量子力學,的確美好而不可思議地 「管用」,但究竟這頭野獸是什麼?它的意義是什麼?我們學會給它套上鞍轡, 控制它,還利用它移動巨觀的物件。我們設法操作Heisenberg 不確定原理,一 直逼到角落,我們輕手輕腳地又捏又探又擠又戳那些波函數,設法弄出訊息來還 要避免破壞它們,而如此所呈現的量子態糾纏,其現象與特徵真的是令人難以置信。我覺得這個領域的研究極具吸引力。另一個是功效卓著的標準模型 — 它預 測了Higg’s Boson,我們也找到了Higg’s Boson。然而,我們雖有能力在單一框 架下描述弱作用、強作用及電磁作用,卻在嘗試了好幾十年後仍然無法把重力也 囊括在這個框架裡。再說,根據這個框架,宇宙超過90%都是以暗能量暗物質的 模式隱藏。我們是不是為了堅持一個我們所愛所知道的理論,才把謎編成這樣? 只不過是掩蓋我們對自然的基本法則了解不全?

最深刻的問題是有關意識。我完全相信諸位有意識,動物園裡的大象也有 意識。科學正要開始了解「意識」。但最成謎的是「自我意識」。為何有「我」? 我的自我意識,片時旋滅。而當下,我正乘它盡興而行呢!

本文作者:Myriam P. Sarachik

中文譯者:陳穎叡 台灣師範大學物理系副教授

本文感謝Myriam P. Sarachik同意刊登,參考資料請見原文

"Modified with permission from the Annual Review of Condensed Matter Physics, Volume 9 © 2018 by Annual Reviews, http://www.annualreviews.org".