斯特恩—革拉赫實驗其人其事

- 科學家隨筆

- 撰文者:林志忠

- 發文日期:2021-03-09

- 點閱次數:3639

「如果你想從整體吸取力量,必須從細微之中看到整體。」——歌德

實驗是由革拉赫(Walther Gerlach, 1889–1979)獨自進行的,因為斯特恩(Otto Stern, 1888–1969)此時正短暫在德國北部的Rostock大學任教(1921年9月至1922年12月),遇假期時才會回到法蘭克福與革拉赫討論數據,並進一步修正和改善實驗設計。根據革拉赫當時的一位博士生Wilhelm SchÜtz回憶說,革拉赫是一位夜貓子,喜歡晚上9點進實驗室,一直工作到第二天早晨。但採用這種工作時間的部份原因,也可能是出於當時的實驗條件相對簡陋,以及實驗室空間狹小的限制;而且實驗過程必須持續運轉數個小時以上,才能在冷凝玻璃盤(a condenser glass plate)上積澱出足夠多數量的銀原子,以便可以清楚顯影。在漫漫長夜裡,如果儀器運轉順利,尤其是真空系統與裝置的准直(alignment)都維持正常平穩,革拉赫便會一邊閱讀文獻、撰寫論文,或是準備上課講義,與今日的科學研究者的專注工作形式無異。

「分子束方法」的龐大威力

1911年(辛亥革命之年),法國科學家Louis Dunoyer首度演示鈉原子在真空中的運動,的確有如光子般沿直線前進,證實了馬克士威氣體動力論的基本假設。這個「分(原)子束方法/技術」(molecular (atomic) beam method/technique)隨後被斯特恩改善、發展並廣泛應用到極致,用它完成了許多項登峰造極的改寫近代物理學的成就。「分子束方法」的原理很簡單,它在高真空中,把一種金屬(如鈉、銀、鉍等)在一個高溫腔裡加熱至其沸點以上,再讓四處飛射的金屬蒸氣(原子)從一個小孔或細長狹縫中飛出。讓飛出的原子接續通過二個開有小孔或狹縫的准直檔版,就可以得到一束速度恆定的稀疏(低密度)原子,而且這些電中性原子都處於自由狀態,彼此遠離,沒有碰撞,也不與真空玻璃管壁碰撞。因此,每一顆原子都擁有同樣的線性動能 1(linear momentum)。由於原子束的速度可以精確調控,因此斯特恩馬上想到了利用這項技術,在1920年驗證了「馬克士威—波茲曼分子速率分布(Maxwell-Boltzmann distribution of molecular speeds)」的理論函數。緊接著,他與革拉赫合作,在1922年檢驗了角動量空間量子化的理論預測——那時期,許多著名物理學家都認為空間量子化只是一種理論猜想(冥想),或一種數學符號而已,無關物理真實。此後直到1933年從漢堡大學主動辭職,移民美國的約10年半期間,斯特恩又使用「分子束方法」進行了至少以下幾項開拓性實驗,包括

(1)利用晶格表面散射(衍射),證實了氦原子及氫分子的波動性,並擁有德布羅意(Louis de Broglie)預測的物質波長,和

(2)發現並測量了質子、氘(deuterium)及其他數種原子的磁矩大小。由於質子質量比電子質量大了約2000倍,因此磁矩訊號相對微弱了約2000倍,這是一項很艱困精密的實驗 2。這些精巧實驗和其不朽結果,每一項都值得被寫進量子物理學史或是教科書中。

「斯特恩—革拉赫實驗」的精細儀器裝置與實驗參數

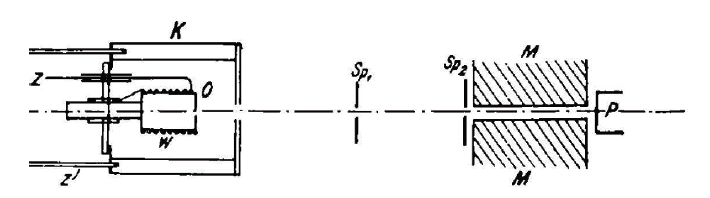

如今,每當許多師生聽到某項改寫了科學史的曠世傑作實驗時,腦海裡常會不自覺的就浮現出一個壯觀寬敞的實驗室和一部龐大閃亮的昂貴科學儀器的景象,但是,「斯特恩—革拉赫實驗」的裝置,完全不是這回事。斯特恩深切認知,尋求當前最基本科學問題的明確解答,必須通過嚴謹技術細節,進行工匠/工藝式日復一日的操作。圖一是「分子束方法」實驗裝置示意圖:從高溫腔(O)到第一個狹縫(SP1)的距離約為3公分,第一狹縫與第二狹縫(SP2)的距離約為3公分,非均勻電磁鐵(M)的長度為3.5公分,P為冷凝玻璃盤。也就是說,整個儀器關鍵部分僅約12公分,是一隻原子筆的長度,其「袖珍」可知——袖珍的儀器體積主要應是受限於當時的真空技術,及電磁鐵南北兩極之間的可用空間大小。

高溫腔中的銀原子(蒸氣)被加熱到約1000°C,因此其均方根速度約為540 m/s。等速直線前進的電中性個別銀原子被對準通過狹縫一及狹縫二後,進入非均勻磁場。如果銀原子擁有磁性質,帶有磁矩(μ),我們先假設其大小約為一個波耳磁矩(μ B),即μ ≈ μ B,以進行下面估算。通過非均勻磁場(H)後,每一個銀原子會各自受到一個垂直(假設為z)方向的磁力FZ=μ ZX(∂HZ/∂z)≈ μ BX(∂HZ /∂z)。在斯格兩人的實驗中,非均勻磁場梯度約為∂HZ /∂z ≈ 10 T/cm 3。因此,銀原子的水平(假設x)方向動量(PX)約為49 a.u.(一個動能為13.6 eV的電子,線性動量為1 a.u.),通過電磁鐵後獲得了約±0.3 a.u.的垂直方向動量(PZ),並因此產生約±108 μm的垂直方向偏移。所以,垂直與水平動量分量的比值,或銀原子束路徑上偏或下偏的角度為PZ /PX ≈ ±0.006,這是一個非常微小的變化量。

實際操作上,從高溫腔小孔射出的銀原子束必須准直通過狹縫一及狹縫二,並從圖一中顯示的上半塊(假設為南極)非均勻電磁鐵的下沿平行前進,才能沈積在冷凝玻璃盤上。由於銀原子束密度低,銀原子平均自由程大於電磁鐵長度,因此實驗測量要維持穩定幾個小時以上,沈積處的銀原子數量才足夠在顯影後,從光學顯微鏡下分辨出路徑的影像結構,是否呈現出如古典理論預測的連續散開狀,或如量子理論預測的雙重(多重)分裂。不僅如此,加熱到1000°C以上的高溫腔、狹縫一、狹縫二,和(由乾冰、丙酮,或液態空氣)冷卻的冷凝玻璃盤全部都要安裝在雙層玻璃真空室中(10−5 torr),因此需要很好的真空技術,並且在持續數小時以上的實驗過程中,玻璃真空室、接點或密封處都不能熔化、破裂或漏氣。還有另外一項挑戰是,實驗進行時,雙層玻璃真空壁必須使用液態空氣冷卻。幸而,拜20世紀早期燈泡工業之賜,那時期德國工業的真空幫浦技術,如能精心採納和運用,已足可應付這些嚴苛實驗條件要求。

圖一:「斯特恩-革拉赫實驗」裝置示意圖。O 代表高溫腔,SP1 及SP2 代表狹縫一、二,M 代表非均勻電磁鐵,P 代

表由乾冰或液態空氣冷凝的玻璃沈積盤。在後期的實驗中,狹縫的長度為800 μm,寬度為30 μm。(圖片取

自https://www.mediatheque.lindau-nobel.org/research-profile/laureate-stern)

以上種種精密細節,一絲不茍,任勞任怨,正是「斯特恩—革拉赫實驗」的「實做」部分,最令人佩服與讚嘆的地方。不僅證實了角動量空間量子化,「斯特恩—革拉赫實驗」還精確測量出了原子磁矩(波耳磁矩)的大小。這是一項史詩般的劃時代實驗,這項實驗的設計與結果,是對大自然奧秘的直接烤問,讓微觀世界的本徵特質無所遁形。由於在實驗結果出爐之前,無人確知答案將指向何方(連續的或分裂的路徑),因此這是一項拍版定案的「美麗實驗」!(關於「這是一項很美的實驗」的說法,請參考林志忠〈稜鏡與擺錘:探究科學實驗之美〉

1922年2月8日早上,經過一夜的順利沈積,革拉赫小心翼翼地「破真空」,拿出冷凝玻璃盤「沖洗」。他將薄薄一層,難以目視的沈積銀原子反應成烏黑色的硫化銀(AgS),首次見證了電中性金屬原子在磁場中的雙重分裂現象——這時刻,斯特恩遠在Rostock大學任職。當天,革拉赫即刻寄給波耳一張明信片,並附上實驗照片。照片明確顯示在未加磁場時,銀原子朝直線前進,在狹縫正前方沈積,(顯影後)形成一道細長暗痕(約1.1毫米長,60–100 μm寬)。加上非均勻磁場後,銀原子的路徑分裂成左右兩道,而狹縫正前方(中間空白處)則無絲毫沈積。暗痕在上下兩端重合,這是因為通過上下兩端的銀原子的路徑已落在非均勻磁場之外,因此未受到任何磁力作用而直線前進之故——在這次測量中,格拉赫使用了一個800 μm長30 μm寬的鉑製狹縫。反之,右邊那道暗痕中間處的銀原子因為最靠近磁場的最非均勻點(值最大處),所以受力最強,偏折最多。(造成兩道分裂暗痕寬度的起因,有一部份可以歸咎於從高溫腔射出的銀原子速度值有些微分布所致。)

實驗經費拮据與同儕相挺力助

黃金三角組合:

斯特恩的學術訓練背景是理論物理化學家,他擅長於選擇尋求當前重大科學問題的解答,並「用腦設計實驗及規劃儀器裝置」,有「思想實驗學家」或「實驗中的理論學家(“an experimenting theorist”)」的味道。革拉赫則是一位經過正統訓練的幹練實驗物理學家,他雙手精巧,心思細膩,而且樂於全心全意投注,並與斯特恩搭配無間。甚至在斯特恩離開法蘭克福之後(1921年9月)他還獨自承擔實驗工作,並完成劃時代的觀測成果。其實,讀到Dunoyer的論文之後,革拉赫在1912年就對「分子束方法」產生極大興趣,並且也開始有了設計大梯度非均勻磁場的念頭。此外,還有一位年輕、手藝精湛的技術員Adolf Schmidt,他樂於配合實驗的無止境嚴苛需求,不斷為斯格兩人製作和更換儀器另件(再交由革拉赫組裝)。而實驗裝置的極專業性准直(alignment)技術與技巧(需對準到10 μm以下的誤差),以及小體積非均勻電磁鐵的設計,也獲得了玻恩(Max Born)的繼任者Erwin Madelung教授的關鍵性建議、協助與指引(1921至1949年間,Madelung教授擔任法蘭克福大學「理論物理研究所(Institute for Theoretical Physics)」所長)。

因此,「斯特恩—革拉赫實驗」能夠完成於1920年代初期的法蘭克福,事出有因。顯然,卓越學術常是群體腦力及體力的密切合作的果實,而不是某位倚劍睥睨長空的孤獨天才的偶然「個人秀」。同理,即使天賦異稟的不世出天才愛因斯坦,假如他的學術生命不是成長在20世紀初葉的德國/歐洲,有勞倫茲(Hendrik Lorentz)、普朗克(Max Planck)、能斯特(Walter Nernst)、Emil Warburg等多人的一再提攜,甚至三顧茅廬,以及優秀數學家朋友在幾段關鍵時刻的無私鼎力相助,他應也難以完成光電效應、相對論等等卓越理論。

經費來源:

「斯特恩—革拉赫實驗」主要進行和完成於1921至1922年間,這時期第一次世界大戰剛結束不久,德國經濟蕭條,通貨膨脹問題嚴重,大學的研究經費短促。為了支持這項事後成為近代物理學里程碑實驗的進行,玻恩不但把他主持的(規模不大的)「理論物理研究所」的實驗室、金工廠及技術員全部歸斯特恩使用,他還親自在法蘭克福大學的「最大講堂」裡講授一系列的相對論公眾演講,並收取入場費用——那幾年,斯特恩是玻恩的助手(assistant),而眾多民眾正癡迷於愛因斯坦的爆起大名及相對論理論的玄妙。但是演講收入畢竟有限,所以玻恩後來又想方設法,竟意外幸運地從一位法蘭克福出身,已移居美國紐約的德籍企業家,募集到了一筆可貴資金,讓實驗順利完成。再者,製作非均勻電磁鐵的經費,則是愛因斯坦使用由他掌控的柏林「威廉皇帝學會物理學研究所(Kaiser Wilhelm Society for the Advancement of Science)」的經費資助的 4。此外,製作磁鐵所需要的材料以及不斷消耗的液態空氣等,也獲得了法蘭克福當地私人公司的贊助。所以,天時、地利、人和,「斯特恩—革拉赫實驗」的成功顯然不是來自一時碰巧的運氣,更難來自其他工業實力及科學知識貧瘠的土地!

人格特質

由於納粹政府逐漸掌權,斯特恩(出身猶太人)在1933年8月主動從漢堡大學辭職,移居美國,從此也結束了他持續了約15年的「分子束方法」的科學發現黃金歲月。二次大戰結束次年,斯特恩提早從賓州匹茲堡Carnegie Institute of Technology退休,此後他幾乎年年搭船 5訪問歐洲,參加會議,及會見老朋友如包立 6(Wolfgang Pauli)和其他人。他尤其喜歡停歇在瑞士蘇黎世,但是卻幾乎終生不願意再「正式(officially)」踏上德國的土地。去世前一年,他參加了1968年8月的Lindau Nobel Laureate Meeting,這可能是他唯一的一次返國公事行程。每次回到歐洲時,斯特恩時常邀請,有時候甚至支付朋友的行旅費用,邀約他們到瑞士重聚或是度假。因為戰後許多德國人的生活條件極端困難,所以一旦郵路重開,斯特恩也時常從美國寄送食物及生活必需品幫助舊友。他還寄了衣服給勞厄(Max von Laue),因為勞厄的房子在戰爭期間被炸毀了。而由於對納粹政權邪惡作為的鄙視,斯特恩退休後更拒絕領取德國(漢堡市)政府積欠他的年金。斯特恩去世後,他的昔日資深同儕、同輩(包括革拉赫!)、博士後研究員、學生、助理及技術員,對他的人格特質的一致評價是:斯特恩心胸開闊(openness或open-mindedness),完全值得信賴(absolute reliability或unconditional reliability)。1933年冬,在離開德國之前,斯特恩特地親自安排完成他指導的助手Friedrich Knauer的特許任教資格(Habilitation)程序;這是他個人的一件小事,卻是密切跟隨他多年的Knauer的一件大事。

諾貝爾獎及身後榮譽

斯特恩一生只發表了50多篇期刊論文,但一篇又一篇擲地有聲,影響深廣。1944年,在被提名多達82次之後,斯特恩終於由於「對發展分子束方法及發現質子磁矩(“for his contribution to the development of the molecular ray method and his discovery of the magnetic moment of the proton”)」的貢獻,而一人獨得了1943年度的諾貝爾物理學獎。至於他的親密搭檔,革拉赫本人並不贊成納粹份子的狂熱激進,不願意批判愛因斯坦,也不參與排猶(猶太科學)運動。但是或許因為1944年起格拉赫擔任德國原子核計畫負責人,因此他被排除在諾貝爾獎名單之外。而且,諾貝爾獎委員會似乎有備而來,在公佈的簡短獲獎理由中,完全未提及「斯特恩—革拉赫實驗」。戰後,革拉赫為德國科學的重建,及倡議禁止核武器發展,做出了許多貢獻。根據諾貝爾獎委員會的解釋,斯特恩之所以延誤許多年才獲獎(1934至1940年的諾貝爾獎,因戰爭之故並未頒發),有兩個理由:(1)索末菲(Arnold Sommerfeld)已在1916年預測了角動量空間量子化,因此「斯特恩—革拉赫實驗」的測量結果不算新穎;(2)斯特恩在1933年測量到的質子磁矩大小,與狄拉克(Paul Dirac)的理論預測結果及拉比(Isidor Isaac Rabi)在1934年的測量結果不符。弔詭的卻是,索末菲和狄拉克的理論是錯的,而拉比的實驗數據則誤差太大,反而是斯特恩在納粹主義份子「把刀子架在他們的脖子上(“with the sword of Nazism hanging over their heads”)」的壓力下,匆促離開漢堡大學之前提早結束的實驗值,最為接近當今廣被接受的正確值。

隨者時代巨輪的前進,為了紀念「斯特恩—革拉赫實驗」對於近代物理發展的史詩般的貢獻,德國物理學會於1992年設立了一項「斯特恩—革拉赫勳章(Stern-Gerlach Medal)」,以表彰重大的實驗物理成就。該學會另外一項用以表彰重大理論物理成就的勳章,則以「量子物理之父」普朗克的名字命名:「普朗克勳章(Max Planck Medal)」。

科學概念匯入史冊

二戰期間,盟軍多年猛烈轟炸法蘭克福,當年進行「斯特恩—革拉赫實驗」使用的儀器裝置、實驗室筆記本、原始數據等,都焚燒一光。幸而,自然科學與藝術作品有截然不同的本質,繪畫、書法、雕塑等藝術傳世作品,一旦毀損了就毀損了,灰飛煙滅,無可替代。但是自然科學——空間量子化及質子磁矩——的概念和測量結果,一旦確立了,就融入了科學知識的大海及科學史的長河裡,歷久不衰,將為數代師生所學習、讚賞、尊奉,並進一步檢驗。

尾聲

2002年2月,法蘭克福大學在當初斯革兩人進行實驗的建築物門口豎起了一面紀念牌匾(圖四),並且成立了一個「斯特恩—革拉赫實驗物理中心(Stern-Gerlach Center for Experimental Physics)」。紀念牌匾上斯特恩頭像在左,革拉赫頭像在右,被他們開發出的「分子束方法」示意圖隔開,隱喻了他們證實的空間量子化的物理真實性(physically real)。2014年,歐洲物理學會指定斯革兩人進行實驗的舊物理館為「科學史景點(Historic Site in science)」,是對他們的極高推崇。

圖四:2002年2月,80年之後,在當年「斯特恩—革拉赫實驗」完成的法蘭克福大學舊物理館進門處豎立的紀念牌匾,圖片取自

由 Peng - 自己的作品, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=207137

後記: 在20世紀初葉的量子論/量子力學發展史上,英雄輩出,流傳下來許多精采絕倫的故事,理工師生和其他行業人士不但百聽不厭,更有很多人對其中的人物及情節耳熟能詳。但是,教科書和科普文章中關於「斯特恩—革拉赫實驗」的來龍去脈的敘說與闡釋卻不多見,斯格兩人名姓及事蹟在科學群體間甚至顯得陌生,誠然令人遺憾。遑論斯特恩使用簡潔、直觀、明確的「分子束方法」,一再成就了其他多項傑作。這幾年來筆者在講授「近代物理」課時,這些被眾人遺忘又令人感慨浩歎的科學歷程,一直縈繞在心頭,如今總算了卻一件心事,希望經由本文,讀者對於「實驗物理」及「科學發現」的本質,能獲得一絲領會及啟發。本文的撰寫,主要參考和取材於下列文獻:

The Stern-Gerlach Experiment Re-examined by An Experimenter, Horst Schmidt-Bcking, Europhysics News, vol. 50, no. 3, pp. 15–19 (May-June 2019). DOI: https://doi.org/10.1051/epn/2019302.

Stern and Gerlach: How a Bad Cigar Helped Reorient Atomic Physics, Bretislav Friedrich and Dudley Herschbach, Physics Today, pp. 53–59 (December 2003).

Otto Stern (1888–1969): The Founding Father of Experimental Atomic Physics, J. Peter Toennies, Horst Schmidt- Bcking, Bretislav Friedrich and Julian C. A. Lower, Annalen der Physik, vol. 523, no. 12, pp. 1045–1070 (2011).

Otto Stern, 1888–1969: A Biographical Memoir, Emilio Serge, (National Academy of Sciences (U.S.), 1973).

註解

[1] 研究原(分)子內在性質的另外一項重要工具是光譜學(optical spectroscopy),它測量能階躍遷過程中的光子吸收或放射,因此牽涉到激發態(excited states),測量的是兩個態之間的物理量變化。「分子束方法」中等速度前進的電中性原(分)子,則處於最自然的狀態,即基態(ground state),因此測量的是一個特定態的物理量絕對值。

[2] 斯特恩晚年回憶說,當他和助手準備進行測量質子磁矩大小時,受到許多理論學家同儕的「喝叱」(“we were strongly chided by the theoreticians”),因為他們認為他們早已知道答案了。

[3] 實際操作上,如何精確校正磁場大小及非均勻磁場梯度是一個重要問題,本文從略。

[4] 愛因斯坦當時擔任所長,他與斯特恩是舊識。斯特恩於1912 年獲得博士學位後,前往布拉格(德國)大學,成為愛因斯坦的第一位博士後研究員,次年愛因斯坦就任蘇黎世大學新職,他邀請斯特恩一起前往。斯特恩說,是他的「冒險精神」,使他決定跟隨愛因斯坦工作。他說第一次到辦公室面見愛因斯坦時,愛因斯坦的穿著像是一位「義大利修路工人」。

[5] 一戰期間,斯特恩志願入伍,擔任氣象觀測官職務,在一次任務中他乘坐的氣象觀測飛機被俄軍擊落,雖倖免於難,但他此後似乎就避免搭乘飛機。

[6] 據說斯特恩很喜歡看電影,常與包立同往,但須包立告訴他這部電影是否先前已經看過了。斯特恩晚年在美國加州柏克萊的一間電影院中心臟病突發,幾天後就過世了。