胡適談中西學術分道揚鑣的關鍵年代——剖析一段中西比較年表

- 科學家隨筆

- 撰文者:林志忠

- 發文日期:2019-04-23

- 點閱次數:2870

「從望遠鏡發現新天象(一六〇九年),到顯微鏡發現微菌(一六七五年),

這五六十年之間,歐洲的科學文明的創造者都出來了。」

「我們看了這一段比較年表,便可以知道中國近世學術和西洋近世學術的劃

分都在這幾十年中定局了。」

——胡適《治學的方法與材料》

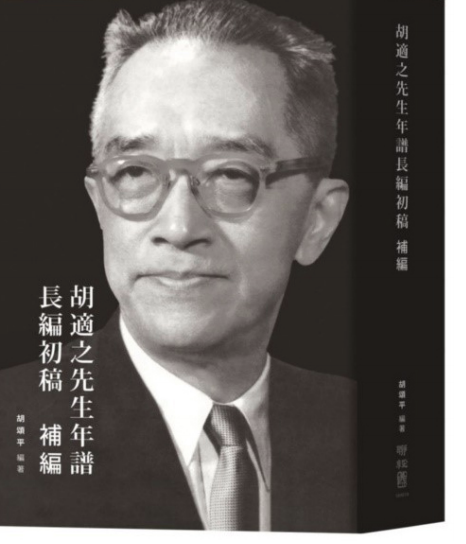

圖一:《胡適之先生年譜長編初稿補編》封面,胡頌平編著(台北聯經出版社,2015 年出版)。《胡適之先生年譜長編初稿增補版》共 11 冊,三百餘萬字,記錄了胡適之先生學貫中西、立德、立功、立言,豐富多彩的一生。

作為一位 20 世紀上半葉的開風氣之先,並且經久引領風騷的哲學家、思想家、歷史學家和文學家,胡適(圖一,摘自網路)在 1928 年 9 月寫了一篇《治學的方法與材料》長文,後來收錄在他的《胡適文存》三集卷二 。該文中有一段胡適親自製作的中西比較年表,讀來頗為有趣, 而且對於發表已經 90 年之後的現代讀者,這一段比較年表仍然是見地獨到而具有啟示作用。胡適在討論這一段中西比較年表時,一再說明他的一個重要論點,即:

「從望遠鏡發現新天象(一六〇九年),到顯微鏡發現微菌(一六七五年),這五六十年之間,歐洲的科學文明的創造者都出來了。」因此,他說:「我們看了這一段比較年表,便可以知道中國近世學術和西洋近世學術的劃分都在這幾十年中定局了。」簡言之,胡適認為中國學術從 17 世紀初期以後走上了「文字考據」之路,而西洋(歐洲)學術走上了「實物驗證」的現代科學之路。這兩種學術都講求證據,但是考據學(或稱「考證學」、「樸學」)只能尊重證據(書本材料),卻不能創造證據;而自然科學的研究並不限於搜求現有的材料,還能以實驗的方法創造新的證據。前者的材料和證據是限死的,而後者的材料和證據是無窮的。

胡適製作的這一段中西比較年表,發人深省,抄錄如下:

| 中國 | 歐洲 |

| 1606 陳第《古音考》。 | |

| 1608 | 荷蘭人發明望遠鏡。 |

| 1609 | 葛利略的望遠鏡。 解白勒(Kepler)發表他的火星研究,宣布行星運行的兩條定律。 |

| 1610 黃宗羲生。 | |

| 1613 顧炎武生。 | |

| 1614 | 奈皮爾(Napier)的對數表。 |

| 1619 王夫之生。 | 解白勒的「行星第三律」。 |

| 1618–21 | 解白勒的《哥白尼天文學要旨》。 |

| 1622 毛奇齡生。 | |

| 1625 費密生。 | |

| 1626 | 倍根死。 |

| 1628 用西法修新曆。 | 哈維(Harvey)的《血液運行論》。 |

| 1630 | 葛利略的《天文談話》。 解白勒死。 |

| 1633 | 葛利略因天文學受異端審判。 |

| 1635 顏元生。 | |

| 1636 閻若璩生。 | |

| 1637 宋應星的《天工開物》。 | 笛卡兒(Descartes)的《方法論》,發明解析幾何。 |

| 1638 | 葛利略的《科學的兩新支》。 |

| 1640 徐霞客(宏祖)死。 | |

| 1642 | 葛利略死,牛敦生。 |

| 1644 | 葛利略的弟子陀里傑利(Torricelli)用水銀試驗空氣壓力,發明氣壓計的原理。 |

| 1655 閻若璩開始作《尚書古文疏證》,積三十餘年始成書。 | |

| 1657 顧炎武注《韻補》。 | |

| 1660 | 英國皇家學會成立。 化學家波耳(Boyle)發表他的氣體相試驗(波耳氏律)。 |

| 1661 | 波耳的《懷疑的化學師》。 |

| 1664 廢八股。 | |

| 1665 | 牛敦發明微分學。 |

| 1666 顧炎武的《韻補正》成。 | 牛敦發明白光的成分。 |

| 1667 顧炎武的《音學五書》成。 | |

| 1669 復八股。 | |

| 1670 顧炎武初刻《日知錄》八卷。 | |

| 1675 | 李文厚用顯微鏡發現微生物。 |

| 1676 顧炎武初刻《日知錄》自序。 | |

| 1680 顧炎武《音學五書》後序。 | |

| 1687 | 牛敦的傑作《自然哲學原理》。 |

(註)科學家人名和科技名詞應該如何確切翻譯以及適度規範,不在本文的討論範圍之內。又,這一段年表,以及本文中的所有引用文字,都以耿雲志編著的《胡適著作選》(1999 年台灣商務印書館發行)為準;不同書店出版的胡適選集,年代和文字在排版之間可能稍有出入或誤植,本文不另做校訂。另外,文前引言和第一段中,從 1609 年到 1675 年,應是六七十年之間,胡適原文筆誤為「這五六十年之間」。

胡適認為從 17 世紀以來,西洋學術和中國學術(以樸學或考據學為主)同樣都是使用科學的方法。

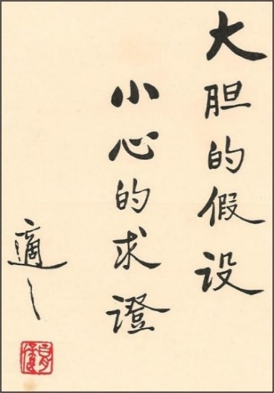

根據他的解釋,科學的方法就是「尊重事實,尊重證據」;在實際應用上則是「大膽的假設,小心的求證」——這一句話,後來成了胡適的名言,他也經常書寫贈人(圖二,摘自網路)。胡適在文中強調說,「顧炎武、閻若璩的方法,和葛利略〔伽利略〕、牛敦〔牛頓〕的方法,是一樣的:他們都能把他們的學說建築在證據之上。戴震、錢大昕的方法,同達爾文、柏司德〔巴斯德〕(Pasteur)的方法, 也是一樣的:他們都能大膽地假設,小心地求證。」

胡適特地指出,中國這幾代天資穎悟、治學精勤的明末和清代大師,旁徵博引古書內容,逐字逐音地考證古字和古音,字字講求有憑有據,因此都可以稱為「科學的學者」。胡適認為,他們都值得我們表示極大的敬意。但是,身為文史學者的胡適強調,清代樸學家或考據學家有一個致命點,即在於他們的方法雖然是科學的,但是他們的「材料卻始終是文字的」。因此,三百年來(從 17 世紀初期到

反之,胡適揭示,葛利略〔伽利略〕一班人的材料全是實物的,而實物的材料無窮。他指出:「自然科學的材料便不限於搜求現成的材料,還可以創造新的證據。實驗的方法便是創造證據的方法。」也就是說,不同於考據的方法只能被動的運用古書上的既有的、已經限定住的「死」材料,17 世紀起的歐洲科學家產生了實驗的方法,他們不必受到現成材料的拘束,而可以根據假設的理論,造出平常不易得見的條件,把證據和新結果「逼出來」—— 這些西方的學者用人力造出種種可以測量,可以比較的活材料和人工情境與機會。因此,胡適在製作這一段比較年表後,感慨道:「西洋學術在這幾十年中便已走上了自然科學的大路了。顧炎武、閻若璩規定了中國三百年的學術的局面;葛利略〔伽利略〕、解白勒〔開普勒〕、波耳〔波意耳〕、牛敦〔牛頓〕規定了西洋三百年的學術的局面。」

胡適的結論是:由於西洋學者從自然界的實物下手,因此他們造成了科學文明,和工業世界。而至為不幸的是,中國學術和西洋學術卻在 17 世紀初期分道揚鑣,從此走向了涇渭分明的道路(故紙堆文字考據)上去。時至 21 世紀的今日,中國人仍然在為如何發展自然科學及其落實與生根,前仆後繼和顛躓掙扎。

後記: 本文不能算是一篇作者的原創文章,主要的用意在於介紹胡適寫的《治學的方法與材料》一文。胡適的這篇文章和他所製作的這一段中西比較年表,值得關心中國科學發展的每個人閱讀和思考。另外,雖然他本身並不是一位自然科學家,也沒有接受過任何科學的專業訓練,胡適對於自然科學的本質的高明見解, 顯然展現在他編輯和評斷這一段中西比較年表時的取捨之間。胡適之所以具備這樣的深厚識見與學問功底,是因為他自少至老,熟讀了中外經典名著;而且他一貫樂於交遊,身旁總圍繞著許多良師益友,他們是他的經師、人師(圖三,摘自網路)。

雖然一直喜愛文史,年輕時也讀過幾遍《紅樓夢》,並且關心《紅樓夢》研究的書籍和論文,但筆者常常慶幸自己是一位實驗物理學家(圖四),而不是一位考古學家或一位紅學家。這樣的說法完全沒有輕視人文和歷史學科的意思,最重要的原因與胡適之先生這一篇文章的主旨不謀而合,即是因為實驗物理學家可以在符合科學精神以及科學規律的情況下,自己創造證據、開發證據,從而解釋證據,而考古學家和紅學家卻往往只能被動地等待有限而且已被歷史條件限定住了之(新挖掘)證據的出現;前者的證據無窮,而後者的證據有限。

胡適與現代物理學:抗戰勝利,胡適隨即被任命為北京大學校長。他一心一意要建立一個「現代物理中心」,並且「立志要把北大(和中國的五至十所大學) 辦好」。在 1962 年 2 月 5 日(去世前十多天)的日記中,他回憶道:「一九四八年中基會捐二十五萬美元為幾個大學的『復興』經費:北大十萬、中大、武大、浙大各五萬。北大決定不分散此款,把十萬元全給物理系為建立『現代物理學』之用。」胡適此舉,是希望使中國在(原子)物理學一門可以很快(在 1950 年代時)達到世界水準。

圖四: 2016 年 7 月 30 日下午,作者拍攝的台灣交通大學物理研究所的低溫物理實驗室一景。照片中近處兩位是台灣交大葉勝玄博士(男)和香港科技大學沈平教授研究組的張海婧博士(女),遠處一位是天津大學高礦紅老師(右前方面對電腦螢幕者)。葉、張在討論石墨烯納米結構的極低溫輸運性質和器件製作,高老師在測量富含二能級系統(two-level systems)的金屬薄膜的低頻噪聲(1/f noise)。關於進行實驗物理研究,作者喜歡告訴研究生:「成立一個好的實驗室的『依序』條件是:專心一意的學生、好的儀器、好的老師。」又告訴他們:「我們實驗室希望:學生的人數不需要太多,但是要每一個學生都能夠真實的投入,專心一意的做實驗。能夠把實驗技術和訊號解析發揮到極致,量測結果能夠有系統而漸成體系,同時把物理概念討論到極點。」荷蘭物理學家、超導現象的發現者、低溫物理學的奠基人,海克·卡末林·昂內斯(Heike Kamerlingh Onnes)的名言“Through Measurement to Knowledge”,是我們實驗室的格言!