凝態物理變王道

- Physics Today 專文

- 撰文者:原文作者: Joseph D. Martin ;中文編譯:朱家誼 博士,國立中興大學物理系 博士後

- 發文日期:2019-04-10

- 點閱次數:3378

凝態物理人數量非常地多,參加過美國物理學會(APS, American Physical Society) 辦的三月會議(March meeting) 或是看過APS 會員名冊的人都會知道這是個不爭的事實。雖然凝態物理組在過去幾十年內都是APS 裡最大的組,但其實凝態物理是最近才竄起的領域,甚至二戰之前這領域壓根不存在。直到1940年代末它的前身,固態物理,才成為一個物理的領域。

在伊萬·瑞斯·摩爾(Iwan Rhys Morus) 的經典著作「物理變王道1(When Physics Became King)」中描述了物理如何搖身一變成為1900年的主流科學;要知道,在1800年絕對不會有人想到物理地位和命運在19世紀會有如此大的轉變。摩爾所說的「王道」是指物理變成西方文化主軸的意思;當時物理學家掌控著各種文化資源,包含制度空間、關注度、贊助和信任層面,創造了一股相信物理學是可以同時揭開大自然面紗和孕育新科技的環境。

同樣地,在1900年物理學家才開始在探索原子的奧妙,當時根本不可能料想到研究複雜物質的物理到了21世紀會有如此高的地位。由於凝態物理是直接繼承許多從19世紀物理保留下來的文化資源,所以它的登基之路和影響力跟19世紀的物理還是有差;高能物理和宇宙學依然被認為是探討自然界奧妙的學科,但凝態物理的崛起改變了物理的定義和領域的劃分方法。其實這一切的起源是當時開始重新思考物理學家到底該怎麼定義,而這就直接挑戰了當時美國物理界,特別是APS,所建構的理念(ideals)。

物理該不該包含應用面?

物理該不該包含應用面?

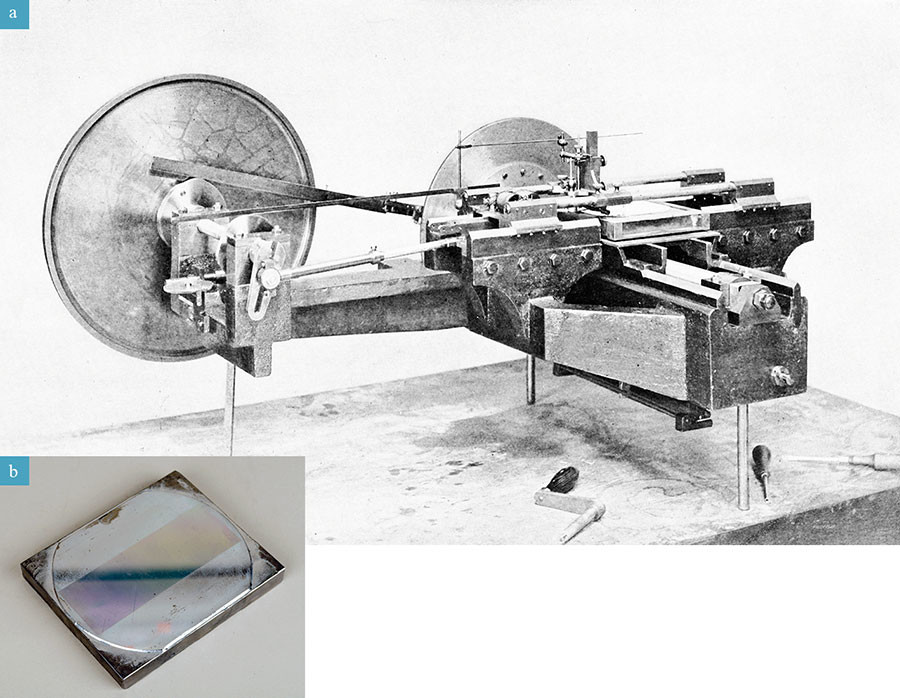

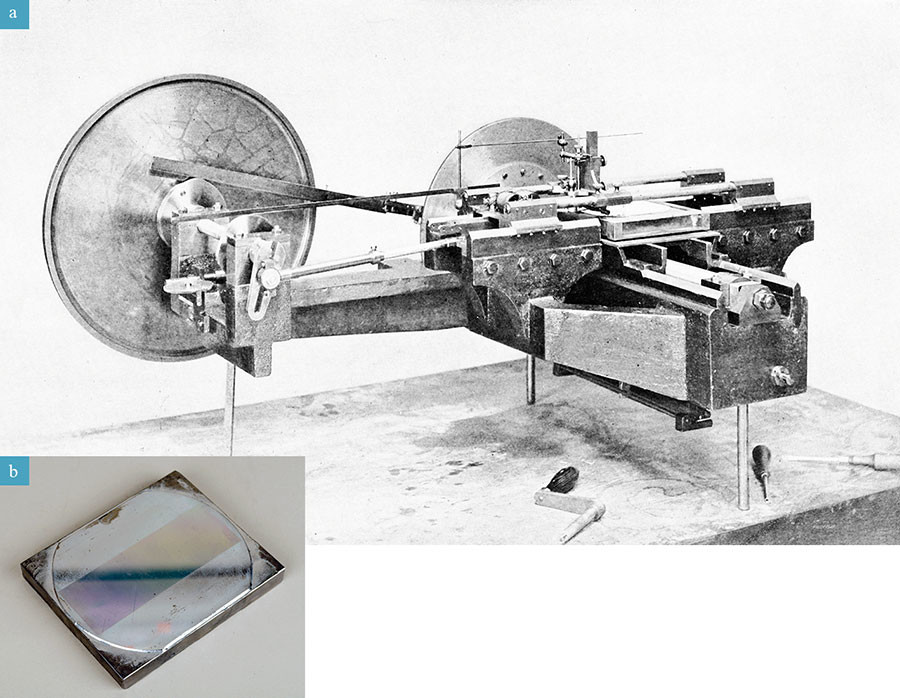

美國物理界在19、20世紀之交的理念是由APS 第一任會長亨利·羅蘭德(Henry Rowland) 最早提出的,其中最重要是理念之一就是純科學理念,也就是說應用或實用科學都不屬於物理的範疇。由於當時歐洲物理學家們非常熱衷於研究恆星光譜,所以紛紛搶購羅蘭德的精密繞射光柵(precision diffraction gratings,見圖一),也使羅蘭德成為美國少數可以左右全世界物理界走向的人之一。不過務實的發明家湯瑪士·愛迪生(Thomas Edison) 依然是美國科學界的代表性人物,羅蘭德因此感嘆地說:「我們國家的智力大半被浪費在所謂的實用科學上,雖然提供了物質層面的進步但對於更重要的知識層面卻沒辦法有太多想法或資金上的貢獻2。」於是羅蘭德等36人在1899年成立了APS,希望可以對提昇知識層面有所幫助。

所有還擁有崇高理想的年輕朋友(Now all you bright young fellows with your eyes upon the stars,)

以及研究生,雖然薪水有好像沒有(You graduate assistants who subsist on peanut bars)

如果業界想把你們騙進去(If industry should woo you with two hundred bucks a week)

堅定拒絕並說得毫不猶豫(Refuse the job and say, without your tongue in your cheek,)

雖然有錢很好(It ain’t the money)

但原則不能不要(It’s the principle of the thing)

雖然有錢很好(It ain’t the money)

但有東西用錢買不到(There’s things that money can’t buy)

雖然有錢很好(It ain’t the money)

但世界不是因它而繞(That makes the nucleus go round)

要告訴自己價值觀絕對不能歪掉(It’s the philosophical ethical principle, we keep telling ourselves, of the thing.)5

重劃物理

重劃物理

固態物理的出現是為了緩和業界和學界研究之間緊張情勢的權宜之計;不過在介紹它之前先得瞭解大家對物理本質的看法是什麼、為什麼會使兩者水火不容,因為物理學家必須要用不同的角度思考物理的本質才有辦法瞭解像固態這種領域存在的意義。

1940年物理學家伯納德·波特(Bernard “Bern” Porter) 加入曼哈頓計畫(Manhattan Project) ,但在廣島被轟炸後波特選擇退出計畫,他雖然受到了極大的創傷但也認清了事實。最終他選擇了從事他所熱愛的藝術工作,在他的作品中常常可以看出他對曾參與過核子武器製造的內心糾結。但時間拉回1939年,當時的波特還非常嚮往物理,他那時畫出物理疆土的地圖(見圖二) 完全反映出戰前物理領域是怎麼劃分的;其中可以看出當時固態整個被藐視。

圖二、伯納德·波特於1939年畫的物理地圖以自然現象把物理個領域分配到各個行政區。(圖由Physics Today 經Mark Melnicove (伯納德·波特的遺著管理人,mmelnicove@gmail.com) 同意自Bern Porter Collection, Special Collections, Miller Library, Colby College, Waterville, Maine 翻拍)

在波特的地圖中不難發現應用或有工業價值的研究都被放逐到邊緣而其他物理領域則是被描繪成各個地理區而由能量之河連接起來,一路連通到在出海口三角洲裡一個叫做放射性的儲水區再流入寫著「科研:物理的未來」的海域。換句話說,當時認為物理基本上是一體的,而「物理」就是自然界的現象,從古至今都不變。也就是說不管有沒有被發現,物理一直都存在著,而發現這些現象的人稱為物理學家。但科技就不是這麼回事了,所以說它根本不該被劃入物理的疆土內,頂多只能算是一個海外基地。

十年後固態物理變成一個新的行政區,但是從波特的地圖上完全看不出能把固態物理放在哪裡;不是在找不到位置或是需要重新排列的問題,而是固態物理並不是幾種現象或方法就能夠形成的領域,也就是說沒辦法在這個物理地圖上形成一個島嶼、大陸或其他自然景觀。固態物理有跨足的領域幾乎橫跨整個波特的地圖,所以說固態物理其實是個很怪的分類。

固態物理的怪不是事後才驚覺當初怎麼把它分的這麼怪,早在1940年代中提出設立APS 固態物理組(DSSP, division of solid state physics) 的計畫時愛荷華大學(University of Iowa) 的理論物理學家葛雷哥里·瓦尼爾(Gregory Wannier)就表示:「固態物理感覺起來怪怪地。」二十年後,美國物理聯合會(American Institute of Physics) 物理手冊出第二版時新增了一個固態物理的章節,編輯也無奈地表示「把這種章節跟其他傳統的力學、熱學、聲學這些東西擺在一起… 感覺好像把人分成女人、男人、女孩、男孩和齊特琴(zither) 演奏家一樣」(出處請見Dwight Gray 在Physics Today 1963年七月號第41頁的文章)。

會覺得奇怪其實是因為這個領域大得莫名其妙,而且還沒辦法用傳統的方式將固態物理與其他領域分開。它的研究領域跨到一些像本來屬於光學和聲學這些物理現象,不過好在物理學家通常不太在乎自己的領域歸屬,好比說核物理和高能物理學家通常不會跟你講那麼多,他們只會說自己是在做物理。在1960年代末之前他們幾乎都不參與APS 各分組的活動,認為只有不重要的領域才需要這種學會組織。不過固態則是這些明顯不重要、又很不自然的分類中第一個變成戰後物理不可或缺的重要領域。

新組別、新領域

新組別、新領域

固態物理的不尋常其實本來就是刻意要讓他怪。一開始是因為一群被邊緣化的工業和應用物理學家一直吵著要在美國的物理機構裡獲得更大的話語權,而當1931年APS 的規章改成允許以領域分組時就有不少人建議應該要成立一個工業物理組,但卻被APS 高層否決了這些提案。他們認為工業並不是一個領域,如果真的為工業物理成立一個組別可能只會加深學界和業界的裂痕。

雖然如此在奇異公司(GE, General Electric) 任職的波蘭流亡物理學家羅曼·斯莫魯霍夫斯基(Roman Smoluchowski,見圖三) 還是認為工業物理學家需要在APS 有一個組,所以他帶頭提了一個不太一樣的建議— 成立金屬物理組,原因是因為大部分工業都是在研究金屬;譬如他在GE 的工作就是每天研究金屬,三不五時就要跟冶金學家合作,如果有一個金屬物理組可能會使得業界的研究員覺得有依靠,也代表學界的物理學家對磁學、電路學和熱導有興趣。

不過斯莫魯霍夫斯基的提議還是遭到APS 高層的反對,因為他們認為這太明顯就是為工業設計的組別。APS 秘書官卡爾·達羅(Karl Darrow) 則是建議改用包含金屬、其他一般固體和無結晶固態的「固態物質(solid state of matter) 」當組的名稱或許會比較好。雖然一開始斯莫魯霍夫斯基有點擔心固態物理組可能會比較難吸引到冶金學家,但是最終還是願意妥協。在小心翼翼的處理一連串的意外事件後終於讓學會在1947年成立了DSSP,而固態物理也正式成為物理的一個領域。

就如在學校學到的一樣,固態物理著重在瞭解有規則的晶質固體(regular crystalline solid) 的量子行為,不過其實當初斯莫魯霍夫斯基和他的合作者們所想的是一個更大、更廣的領域,他們齊聚在1945年一月在APS 的座談會上討論新的組別並且陳列出這個新的組可以包含的實驗和理論範圍。參與這個計畫的理論學家著重於強調固態與最新發展出的統計和量子力學之間的連結;瓦尼爾簡單的描述一些無法用個別行為描述、但可以用統計方法解釋的一些新的合作現象,約翰·凡扶累克(John Van Vleck) 則是在講述鐵磁性,從20世紀初的純現象解釋到後來量子力學的相互競爭解釋。

這個座談會也對應用科學釋出很大的善意。在這些講者裡有在貝爾實驗室(Bell Labs) 任職的李察·博佐思(Richard Bozorth) 和豪威爾·威廉斯(Howell Williams),他們講述了「 磁性材料行為對戰爭裝置開發的貢獻7」;水城兵工廠(Watertown Arsenal) 的克拉倫斯·甄納(Clarence Zener) 簡報了關於鋼鐵裂痕上應力的研究,因為「槍、砲和裝甲這些戰場上的主力都是鋼鐵做的8」。

不過凡扶累克想做的是建立起一套健全的量子鐵磁機制,跟甄納所作的鋼鐵現象學概念上截然不同;而這兩者關聯性非常的弱,真要說起來凡扶累克另一個專長氣體磁化率跟鐵磁性還比較有關係。而這個新成立的DSSP 目標就是要把這些看似不同的問題和概念至少在專業上統合在一起。

其實出現固態這種奇怪的組成代表社會對物理的態度開始改變了,尤其與應用和工業研究相關的部份。普遍物理界認為物理指的應該是自然現象,而物理學家是指找尋這些現象背後理論的那群人;換句話說,拿這些理論來應用或是工業研究的人根本就與物理學家定義不同。但到了20世紀中越來越多人開始質疑起這個看法了。任職於史丹佛大學(Stanford University) 且為調速管(klystron,一種微波放大真空管)奠定基礎的威廉·漢森(William Hansen) 對於他的同事大衛·韋伯斯特(David Webster) 在1943年提出物理學的定義應該是找尋大自然的物理定律就有所意見:「你的評斷標準看起來似乎有點太嚴苛。你有認識多少所謂的物理學家真的找到自然界的定律?… 在我看來,我們之中只有非常少數的人有這種命,但這不代表其他人的成果就沒有價值。9」

有很多人頗同意這樣的看法,而且從固態物理包羅萬象的情況就可以看出來大家的態度。本來出現固態物理這個物理的分支只是為了要隨便找個夠大的領域包含夠多元的研究主題,而固態物理的範疇的確大到連工業或應用物理這種包山包海的研究主題都不會漏掉。新成立的DSSP 可以橫跨學術和工業的疆土甚至其他無主的零散研究領域。

固態大爆發

固態大爆發

這個新的領域開始成功地興旺起來。在冷戰初期,不管有用沒用的研究,政府和業界都願意砸大錢資助,慷慨到幾乎可以說是揮霍的程度,而固態物理也很大方地接受這些資源。固態物理吸引了非常大比例的博士生、產生了大量的大學和業界實驗室職缺、舉行了綿綿不絕的會議和研討會也納入了無數的概念與想法。1947年貝爾實驗室的物理學家們在做半導體研究時發明出電晶體,這也證明了還好當初名字是選擇「固態」物理而不是金屬物理,不然這個新的發明又不知道要歸到哪個領域去。除此之外1940年代末又誕生核磁共振光譜法,這也是另一個之後對固態的研究很重要。

在二戰結束初期固態物理忽然壯大的原因大致上有兩個:第一,時來運轉;長期以來美國物理界的大型組織都忽視應用物理這塊,現在終於有了組織的幫忙促進他們的利益。第二,因為這個領域是為了解決戰後專業上問題而產生的,不像過去是用概念或方法的一致性分類的;固態可以海納不同專長、各種領域的物理學家。

不過其實很少人真的只專注在研究物質的固體,所以固態物理研究其實不太研究固態。譬如凡扶累克在氣體磁化率上的研究變成固態的經典範例、查爾斯·湯斯(Charles H. Townes) 團隊組裝的第一套邁射(maser) 是以氨氣為基、彼得·卡皮察(Peter Kapitza) 在1937年發現氦的超流體孕育了一連串的研究全部都屬於固態物理的範疇。

有些像半導體物理這種領域本來就屬於固態物理的範疇,但也有像核磁共振和低溫物理這種事後才被歸類為固態物理的研究。畢竟固態物理本來就是很人工的分類方式,但同時彈性也就很大,可以很自由的把有前景的研究領域包進去。雖然跟固態物理不一定相關,但只要跟物質的集體行為相關的研究都可以被包入固態物理,大多數的固態人也都睜一隻眼閉一隻眼。

從1960年代初開始到今天,固態組都是APS 最大的組。1970年,APS 在會議上的會員招募後固態組的人數就佔了學會一成多;到了1989年到了更是達到人數比例的巔峰,總共有將近兩成五的會員屬於固態組。從1974年開始第二大的組別一直都是粒子與場,而固態物理的人數總是粒子與場的1.5到2倍多。

大衛·凱瑟(David Kaiser) 描述了戰後整個美國物理界快速成長的漲落趨勢,其中特別強調這種成長對研究所教育的影響10。物理研究生從師徒制走向集體訓練;為了使量子物理所需的數學能力能夠快速地教授給學生,密切的導生關係變成大班教學,而且比起基礎訓練更重視實用的部份。快速的人數增長使得物理的教育和訓練跟著改變。

從1940年代中期連多數業界物理學家都不屑一顧的固態物理搖身一變成為美國物理界最大的領域顯示出美國戰後物理界扎扎實實地改變。這個新領域提供了許多概念和實用之間的連結,也等於是確保了工業是物理人不僅有保障、甚至是非常有吸引力的職業道路。雖然高能物理學家依然透過從事基礎科學研究持續保持國家威望,使得純科學的理念沒有完全滅絕,但整體來說美國物理界的本質已經改變了。美國的物理界開始變得有點像是把各種或多或少符合APS 創立理念的專長拼裝在一起,但不會太斤斤計較。物理界整體來說幾乎開始等同於固態物理界了。

固態變凝態

固態變凝態

固態物理本來就只是設計來解決一些20世紀中期的專業挑戰的產物,隨著時間推移和環境改變,這個名字就理所當然地變得有點過時了。1960年代初開始有一群固態物理學家開始稱呼自己的研究領域為凝態物理,因為越來越多固態物理學家對非固體態物質或量子多體問題產生興趣11。

這個新名字其實從歐洲傳到美國的。1962年凝態物理期刊Physik der kondensierten Materie 在西德開始出刊,並且同時出版法文版Physique de la matière condensée 和英文版Physics of Condensed Matter。這個期刊的編輯特別把他們期刊新的領域範疇與固態物理拿來比較:「刊登內容同時包含有固相和液相的物理研究是希望能增進這兩個領域之間的關聯性,尤其鼓勵液態的研究12。」劍橋大學(University of Cambridge) 也在1968年同樣跨出了一步,他們傑出的固態理論物理組將他們的研究領域改成「凝態理論」。每年會有一學期在劍橋大學兼課的貝爾實驗室理論學家菲利普·安德森(Philip Anderson) 非常贊成這個改變,而這個詞也在他的推波助瀾下開始在美國普及。1978年APS 固態物理組的招牌變成凝態物理組。

幫自己改名叫凝態物理學家有不少好處,其中最重要地是使自己表裡一致;因為就連在固態物理初創時期這個名字就已經怪怪的了,畢竟這個領域的研究主題和技術常常都跟液態、分子態、電漿態和其他非固態相關。如果主要的研究題目還是圍繞在像半導體物理這類領域大家也就算了;但人心思變,到了1970年代情勢就不一樣了,整個固態物理界主要是研究變成像相變、非線性流體系統和液態氦研究這類基本上跟固體扯不太上關係的臨界現象,這時候還叫自己固態物理就有點說不通了。

這樣的名稱同時也點出了這個領域的困難性,因為「凝態」可以很快地讓人體認到這不是單純處理「固態」的問題而是量子多體計算,而且1960年代的社會趨勢迫使固態物理學家強調他們智力上的貢獻。在越戰期間聯邦制府對基礎科研並不重視,給基礎固態研究的資金也隨之減少,連高能物理的大型粒子碰撞機吃掉的聯邦資金都還比較多。政府和業界也開始只資助馬上可以拿來用的研究。

有些凝態物理學家會擔心好的研究題目會因為不易拿到贊助而枯竭。劍橋的固態物理學家布萊恩·皮帕德(Brian Pippard) 就抱怨說「何有遠大抱負的年輕人發現固態物理界沒有打算解決液態氦、超導和磁阻效應問題都會認為這領域沒路用」(請見皮帕德在Physics Today 1961年十一月號第39頁的文章)。

不過臨界現象研究上的突破使固態物理學家可以忘卻這種不愉快,而且這些突破也使得這個領域的智力聲望與高能物理界拉近。安德森在1972年在科學(Science) 期刊發表了一篇標題為「多了就不同(More Is Different)」的指標性文章,文章裡主張每當研究的系統達到新的複雜程度保證會自動生出新的挑戰性極高的根本性問題13。所以每當凝態物理學家開始處理越來越複雜的物理現象時,他們可以期待會將人類的知識範圍再往外推。所以說改名成凝態物理不只是單純把名稱換掉,而是代表他們的地位隨著美國物理界的知識和專業環境改變而不同。

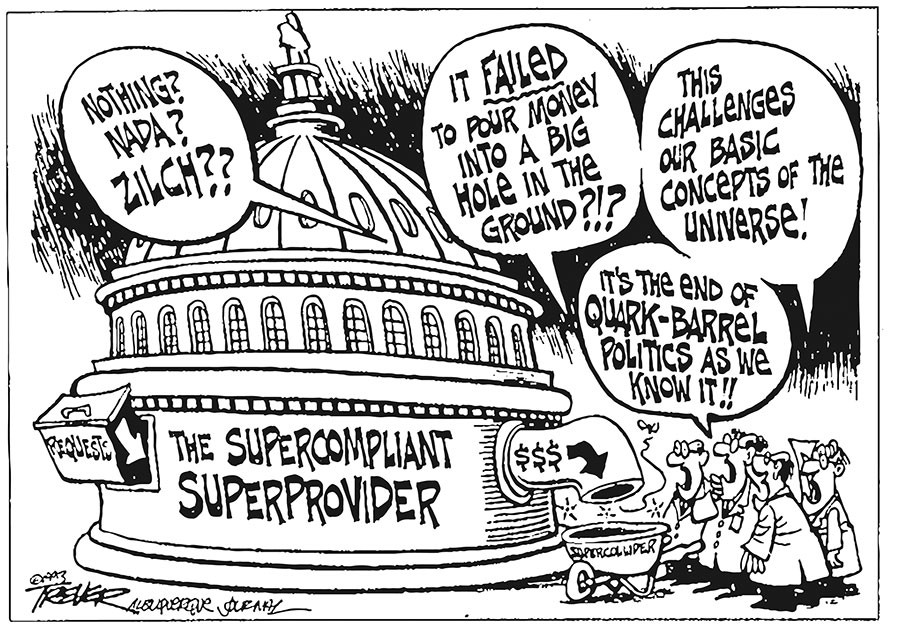

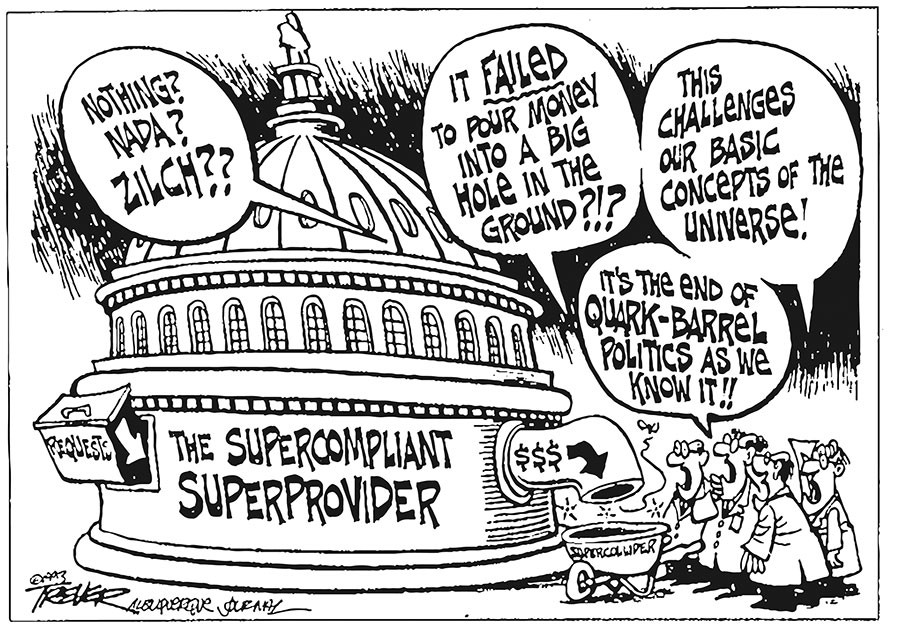

1990年代初討論是否需要超導超大型加速器(SSC, Superconducting Super Collider,見圖四) 時凝態物理學家的地位就見真章了;包含諾貝爾獎得主安德森和尼古拉斯·布隆伯根(Nicolaas Bloembergen) 在內,很多大咖的凝態物理學家不管私底下或甚至在計畫的決策者面前都表達反對興建SSC,這也使得高能物理學家認為他們遭到空前的背叛。

其實這一切都是理念的不同導致的。對高能物理學家來說,要瞭解自然最根本的原理唯一方法就是把研究的尺度越變越小;但凝態物理學家則是主張根本原理可以從各種不同尺度去瞭解,而資助SSC 這樣類型的計畫就像是斷了其他領域的手腳筋,尤其是凝態最為悽慘。就像安德森1989年在國會報告的,凝態物理「卡在斯庫拉(Scylla) 這個非常迷人的大型科學計畫… 和卡律布狄斯(Charybdis) 這種有目的性的研究之間… 這種為了非常短期目標而設的狹隘研究14。」

其實像安德森的牢騷不是一天兩天的事了,固態物理和凝態物理學家一直以來都必須要證明他們的智力價值,擺脫他們做的是Schmutzphysik 或「汙態物理(squalid state physics)」的酸言酸語。從1960年代中期開始就一直有聲音說設立大型加速器設施可能會吸乾所有資金,應該要比較公正地分配到各領域。不過一直要到固態和凝態物理界連續幾十年繳出非常優越的成績單、加上恢復有挑戰性的研究後才使得這領域的代表人物們開始敢為大家發聲。到了1980年代末,凝態物理學家已經準備好要主張他們不僅僅是物理的核心領域之一,而且比起只做狹隘研究的高能物理學家,凝態的研究才更貼近物理界的目標。

分類的重要性

分類的重要性

凝態物理變成美國物理界的核心的歷史基本上是如何分類和為什麼要分類的故事。在20世紀初物理學家分類物理的方法普遍都是跟波特的分法一樣—用人類理解的自然現象分類。不過說穿了這也只是意識形態的表現而已;自己宣稱物理應該有哪些現象,而同時也畫了一條界線把物理學家和非物理學家分開、誰可以稱自己是正宗、誰是代工。而科學家就是根據研究方法屬於哪個分類定義自己的研究領域。

在20世紀初被物理界排擠的應用物理學家在二戰後他們也學到教訓了。固態物理的分類就是為了讓工業物理學家在20世紀中期扭曲的職業政治生態裡能保有一席之地而產生的;而凝態物理也是因為當時很多人覺得「固態」已經有點老掉牙、甚至開始扯後腿時生出的領域。固態和凝態都是為了分別將應用物理和多體物理從物理的海外基地拉到本土而出現的。不過這個過程並不是單純多創出一個稱為固態或凝態的土地或島嶼貼到本來的地圖上這麼簡單,而是要把本來就存在的各個行政區打散重新劃分才行。

歷史學家丹尼爾·凱維勒斯(Daniel Kevles) 的評論完全反應了大眾的想法:「物理學家做的就算物理15。」 不過凝態物理的崛起似乎使凱維勒斯的名言該被修正為「物理學家說的就算物理。」固態物理和後來的凝態物理贏得高聲望大部分的原因應該可以歸功於物理學家發現了分類的重要性並且懂得運用機構而不是受制於機構。

這篇文章是改寫自原作者 Joseph D. Martin 2018年出版的書「Solid State Insurrection: How the Science of Substance Made American Physics Matter」。

原作者要感謝Melinda Baldwin、Agnes Bolinska、Paul Cadden-Zimansky 和一位匿名的審稿人的認真閱讀大大地改進這篇文章的內容。

參考資料:

1. I. R. Morus, When Physics Became King, U. Chicago Press (2005).

2. H. A. Rowland, Science 10, 825 (1899), p. 826.

3. J. J. Carty, Science 44, 511 (1916), p. 512.

4. S. R. Weart, in The Sciences in the American Context: New Perspectives, N. Reingold, ed., Smithsonian Institution Press (1979), p. 295.

5. A. Roberts, “It Ain’t the Money,” lyrics

6. S. Shapin, The Scientific Life: A Moral History of a Late Modern Vocation, U. Chicago Press (2008).

7. R. M. Bozorth, H. J. Williams, Rev. Mod. Phys. 17, 72 (1945).

8. C. Zener, Rev. Mod. Phys. 17, 20 (1945).

7. W. W. Hansen to D. L. Webster (4 February 1943), series 1, box 5, folder 20, Felix Bloch papers, 1931–1987, Special Collections and University Archives, Stanford University, Stanford, CA.

8. D. Kaiser, Osiris 27, 276 (2012).

9. J. D. Martin, Phys. Perspect. 17, 3 (2015).

10. Phys. Kondens. Mater. 1, i (1963).

11. P. W. Anderson, Science 177, 393 (1972).

12. P. W. Anderson, Proposed Fiscal Year 1990 Budget Request (DOE’s Office of Energy Research), testimony before the US Senate Committee on Energy and Natural Resources, Subcommittee on Energy Research and Development, 101st Congress, 24 February 1989, p. 134.

13. D. Kevles, Hist. Stud. Phys. Biol. Sci. 20, 239 (1990), p. 264.

本文感謝Physics Today (American Institute of Physics) 同意物理雙月刊進行中文翻譯並授權刊登。原文刊登並收錄於Physics Today, January 2019 雜誌內(Physics Today 72, 01, 30 (2019);https://doi.org/10.1063/PT.3.4110);原文作者:Joseph D. Martin 。中文編譯:朱家誼博士,國立中興大學物理系博士後。

Physics Bimonthly (The Physics Society of Taiwan) appreciates that Physics Today (American Institute of Physics) authorizes Physics Bimonthly to translate and reprint in Mandarin. The article is contributed by Joseph D. Martin , and is published on https://doi.org/10.1063/PT.3.4110. The article in Mandarin is translated and edited by Dr. Chia-Yi Ju, working on Department of Physics, National Chung Hsing University.

在伊萬·瑞斯·摩爾(Iwan Rhys Morus) 的經典著作「物理變王道1(When Physics Became King)」中描述了物理如何搖身一變成為1900年的主流科學;要知道,在1800年絕對不會有人想到物理地位和命運在19世紀會有如此大的轉變。摩爾所說的「王道」是指物理變成西方文化主軸的意思;當時物理學家掌控著各種文化資源,包含制度空間、關注度、贊助和信任層面,創造了一股相信物理學是可以同時揭開大自然面紗和孕育新科技的環境。

同樣地,在1900年物理學家才開始在探索原子的奧妙,當時根本不可能料想到研究複雜物質的物理到了21世紀會有如此高的地位。由於凝態物理是直接繼承許多從19世紀物理保留下來的文化資源,所以它的登基之路和影響力跟19世紀的物理還是有差;高能物理和宇宙學依然被認為是探討自然界奧妙的學科,但凝態物理的崛起改變了物理的定義和領域的劃分方法。其實這一切的起源是當時開始重新思考物理學家到底該怎麼定義,而這就直接挑戰了當時美國物理界,特別是APS,所建構的理念(ideals)。

物理該不該包含應用面?

物理該不該包含應用面?美國物理界在19、20世紀之交的理念是由APS 第一任會長亨利·羅蘭德(Henry Rowland) 最早提出的,其中最重要是理念之一就是純科學理念,也就是說應用或實用科學都不屬於物理的範疇。由於當時歐洲物理學家們非常熱衷於研究恆星光譜,所以紛紛搶購羅蘭德的精密繞射光柵(precision diffraction gratings,見圖一),也使羅蘭德成為美國少數可以左右全世界物理界走向的人之一。不過務實的發明家湯瑪士·愛迪生(Thomas Edison) 依然是美國科學界的代表性人物,羅蘭德因此感嘆地說:「我們國家的智力大半被浪費在所謂的實用科學上,雖然提供了物質層面的進步但對於更重要的知識層面卻沒辦法有太多想法或資金上的貢獻2。」於是羅蘭德等36人在1899年成立了APS,希望可以對提昇知識層面有所幫助。

圖一、亨利·羅蘭德設計的光柵劃線機a) 此劃線機可以劃出當時全球需求量極高的高精度光柵(圖來自Popular Science Monthly, May 1896, PD-US)。b) 由羅蘭德劃線機刻劃出的光柵(圖版權屬於Whipple Museum, Cambridge, Wh.6610)。

不過APS 提倡的純科學理念還是沒有撼動大家對科技業科學的熱忱。在1916年,也就是一戰期間,美國電機工程師學會(American Institute of Electrical Engineers) 會長約翰·卡堤(John Carty) 認為「我們學會一個重要的責任… 就是讓美國的製造商體認到科學研究成果非常有機會降低他們的生產成本和改良他們的產品3。」而在工業界的物理學家也願意貢獻他們的研究成果;在兩次世界大戰之間,工業實驗室僱用了非常多的美國物理學家而且產出了大量刊登在美國物理雜誌上的文章4。

在這時期中美國工業界非常熱愛物理學家,的確也有很多物理學家投身進入業界,但有其他物理學家認為這是種恥辱。1944年物理學家亞瑟·羅伯茲(Arthur Roberts) 寫了一首在MIT 輻射實驗室(MIT Radiation Laboratory) 裡被廣為宣傳的歌,十足地顯現了在二十世紀中期物理學界的主流看法,其中主歌最後有一段鄙視物理學家為錢而進企業的詞:

所有還擁有崇高理想的年輕朋友(Now all you bright young fellows with your eyes upon the stars,)

以及研究生,雖然薪水有好像沒有(You graduate assistants who subsist on peanut bars)

如果業界想把你們騙進去(If industry should woo you with two hundred bucks a week)

堅定拒絕並說得毫不猶豫(Refuse the job and say, without your tongue in your cheek,)

雖然有錢很好(It ain’t the money)

但原則不能不要(It’s the principle of the thing)

雖然有錢很好(It ain’t the money)

但有東西用錢買不到(There’s things that money can’t buy)

雖然有錢很好(It ain’t the money)

但世界不是因它而繞(That makes the nucleus go round)

要告訴自己價值觀絕對不能歪掉(It’s the philosophical ethical principle, we keep telling ourselves, of the thing.)5

這種學術和業界文化沒有交集的想法其實反映出一個大轉變:科學從原本只是少數人的職業變成大量人可以從事的工作,不過並不是所有人都從事傳統的學術工作。像羅伯特·默頓(Robert Merton) 這樣研究科研準則的科學社會學家也發現了科學快速成長造成文化與科研準則不相容的現象6。二戰後原本的物理理念被業界工作鬆動,加上在業界的物理學家人數快速上升使得本來一體的物理開始分裂了。

重劃物理

重劃物理固態物理的出現是為了緩和業界和學界研究之間緊張情勢的權宜之計;不過在介紹它之前先得瞭解大家對物理本質的看法是什麼、為什麼會使兩者水火不容,因為物理學家必須要用不同的角度思考物理的本質才有辦法瞭解像固態這種領域存在的意義。

1940年物理學家伯納德·波特(Bernard “Bern” Porter) 加入曼哈頓計畫(Manhattan Project) ,但在廣島被轟炸後波特選擇退出計畫,他雖然受到了極大的創傷但也認清了事實。最終他選擇了從事他所熱愛的藝術工作,在他的作品中常常可以看出他對曾參與過核子武器製造的內心糾結。但時間拉回1939年,當時的波特還非常嚮往物理,他那時畫出物理疆土的地圖(見圖二) 完全反映出戰前物理領域是怎麼劃分的;其中可以看出當時固態整個被藐視。

圖二、伯納德·波特於1939年畫的物理地圖以自然現象把物理個領域分配到各個行政區。(圖由Physics Today 經Mark Melnicove (伯納德·波特的遺著管理人,mmelnicove@gmail.com) 同意自Bern Porter Collection, Special Collections, Miller Library, Colby College, Waterville, Maine 翻拍)

在波特的地圖中不難發現應用或有工業價值的研究都被放逐到邊緣而其他物理領域則是被描繪成各個地理區而由能量之河連接起來,一路連通到在出海口三角洲裡一個叫做放射性的儲水區再流入寫著「科研:物理的未來」的海域。換句話說,當時認為物理基本上是一體的,而「物理」就是自然界的現象,從古至今都不變。也就是說不管有沒有被發現,物理一直都存在著,而發現這些現象的人稱為物理學家。但科技就不是這麼回事了,所以說它根本不該被劃入物理的疆土內,頂多只能算是一個海外基地。

十年後固態物理變成一個新的行政區,但是從波特的地圖上完全看不出能把固態物理放在哪裡;不是在找不到位置或是需要重新排列的問題,而是固態物理並不是幾種現象或方法就能夠形成的領域,也就是說沒辦法在這個物理地圖上形成一個島嶼、大陸或其他自然景觀。固態物理有跨足的領域幾乎橫跨整個波特的地圖,所以說固態物理其實是個很怪的分類。

固態物理的怪不是事後才驚覺當初怎麼把它分的這麼怪,早在1940年代中提出設立APS 固態物理組(DSSP, division of solid state physics) 的計畫時愛荷華大學(University of Iowa) 的理論物理學家葛雷哥里·瓦尼爾(Gregory Wannier)就表示:「固態物理感覺起來怪怪地。」二十年後,美國物理聯合會(American Institute of Physics) 物理手冊出第二版時新增了一個固態物理的章節,編輯也無奈地表示「把這種章節跟其他傳統的力學、熱學、聲學這些東西擺在一起… 感覺好像把人分成女人、男人、女孩、男孩和齊特琴(zither) 演奏家一樣」(出處請見Dwight Gray 在Physics Today 1963年七月號第41頁的文章)。

會覺得奇怪其實是因為這個領域大得莫名其妙,而且還沒辦法用傳統的方式將固態物理與其他領域分開。它的研究領域跨到一些像本來屬於光學和聲學這些物理現象,不過好在物理學家通常不太在乎自己的領域歸屬,好比說核物理和高能物理學家通常不會跟你講那麼多,他們只會說自己是在做物理。在1960年代末之前他們幾乎都不參與APS 各分組的活動,認為只有不重要的領域才需要這種學會組織。不過固態則是這些明顯不重要、又很不自然的分類中第一個變成戰後物理不可或缺的重要領域。

新組別、新領域

新組別、新領域固態物理的不尋常其實本來就是刻意要讓他怪。一開始是因為一群被邊緣化的工業和應用物理學家一直吵著要在美國的物理機構裡獲得更大的話語權,而當1931年APS 的規章改成允許以領域分組時就有不少人建議應該要成立一個工業物理組,但卻被APS 高層否決了這些提案。他們認為工業並不是一個領域,如果真的為工業物理成立一個組別可能只會加深學界和業界的裂痕。

雖然如此在奇異公司(GE, General Electric) 任職的波蘭流亡物理學家羅曼·斯莫魯霍夫斯基(Roman Smoluchowski,見圖三) 還是認為工業物理學家需要在APS 有一個組,所以他帶頭提了一個不太一樣的建議— 成立金屬物理組,原因是因為大部分工業都是在研究金屬;譬如他在GE 的工作就是每天研究金屬,三不五時就要跟冶金學家合作,如果有一個金屬物理組可能會使得業界的研究員覺得有依靠,也代表學界的物理學家對磁學、電路學和熱導有興趣。

圖三、正在GE 研究合金樣品的羅曼·斯莫魯霍夫斯基,他是提倡在APS 成立金屬組的擁護者。(由羅曼·斯莫魯霍夫斯基提供給AIP Emilio Segrè Visual Archives 的照片。)

不過斯莫魯霍夫斯基的提議還是遭到APS 高層的反對,因為他們認為這太明顯就是為工業設計的組別。APS 秘書官卡爾·達羅(Karl Darrow) 則是建議改用包含金屬、其他一般固體和無結晶固態的「固態物質(solid state of matter) 」當組的名稱或許會比較好。雖然一開始斯莫魯霍夫斯基有點擔心固態物理組可能會比較難吸引到冶金學家,但是最終還是願意妥協。在小心翼翼的處理一連串的意外事件後終於讓學會在1947年成立了DSSP,而固態物理也正式成為物理的一個領域。

就如在學校學到的一樣,固態物理著重在瞭解有規則的晶質固體(regular crystalline solid) 的量子行為,不過其實當初斯莫魯霍夫斯基和他的合作者們所想的是一個更大、更廣的領域,他們齊聚在1945年一月在APS 的座談會上討論新的組別並且陳列出這個新的組可以包含的實驗和理論範圍。參與這個計畫的理論學家著重於強調固態與最新發展出的統計和量子力學之間的連結;瓦尼爾簡單的描述一些無法用個別行為描述、但可以用統計方法解釋的一些新的合作現象,約翰·凡扶累克(John Van Vleck) 則是在講述鐵磁性,從20世紀初的純現象解釋到後來量子力學的相互競爭解釋。

這個座談會也對應用科學釋出很大的善意。在這些講者裡有在貝爾實驗室(Bell Labs) 任職的李察·博佐思(Richard Bozorth) 和豪威爾·威廉斯(Howell Williams),他們講述了「 磁性材料行為對戰爭裝置開發的貢獻7」;水城兵工廠(Watertown Arsenal) 的克拉倫斯·甄納(Clarence Zener) 簡報了關於鋼鐵裂痕上應力的研究,因為「槍、砲和裝甲這些戰場上的主力都是鋼鐵做的8」。

不過凡扶累克想做的是建立起一套健全的量子鐵磁機制,跟甄納所作的鋼鐵現象學概念上截然不同;而這兩者關聯性非常的弱,真要說起來凡扶累克另一個專長氣體磁化率跟鐵磁性還比較有關係。而這個新成立的DSSP 目標就是要把這些看似不同的問題和概念至少在專業上統合在一起。

其實出現固態這種奇怪的組成代表社會對物理的態度開始改變了,尤其與應用和工業研究相關的部份。普遍物理界認為物理指的應該是自然現象,而物理學家是指找尋這些現象背後理論的那群人;換句話說,拿這些理論來應用或是工業研究的人根本就與物理學家定義不同。但到了20世紀中越來越多人開始質疑起這個看法了。任職於史丹佛大學(Stanford University) 且為調速管(klystron,一種微波放大真空管)奠定基礎的威廉·漢森(William Hansen) 對於他的同事大衛·韋伯斯特(David Webster) 在1943年提出物理學的定義應該是找尋大自然的物理定律就有所意見:「你的評斷標準看起來似乎有點太嚴苛。你有認識多少所謂的物理學家真的找到自然界的定律?… 在我看來,我們之中只有非常少數的人有這種命,但這不代表其他人的成果就沒有價值。9」

有很多人頗同意這樣的看法,而且從固態物理包羅萬象的情況就可以看出來大家的態度。本來出現固態物理這個物理的分支只是為了要隨便找個夠大的領域包含夠多元的研究主題,而固態物理的範疇的確大到連工業或應用物理這種包山包海的研究主題都不會漏掉。新成立的DSSP 可以橫跨學術和工業的疆土甚至其他無主的零散研究領域。

固態大爆發

固態大爆發這個新的領域開始成功地興旺起來。在冷戰初期,不管有用沒用的研究,政府和業界都願意砸大錢資助,慷慨到幾乎可以說是揮霍的程度,而固態物理也很大方地接受這些資源。固態物理吸引了非常大比例的博士生、產生了大量的大學和業界實驗室職缺、舉行了綿綿不絕的會議和研討會也納入了無數的概念與想法。1947年貝爾實驗室的物理學家們在做半導體研究時發明出電晶體,這也證明了還好當初名字是選擇「固態」物理而不是金屬物理,不然這個新的發明又不知道要歸到哪個領域去。除此之外1940年代末又誕生核磁共振光譜法,這也是另一個之後對固態的研究很重要。

在二戰結束初期固態物理忽然壯大的原因大致上有兩個:第一,時來運轉;長期以來美國物理界的大型組織都忽視應用物理這塊,現在終於有了組織的幫忙促進他們的利益。第二,因為這個領域是為了解決戰後專業上問題而產生的,不像過去是用概念或方法的一致性分類的;固態可以海納不同專長、各種領域的物理學家。

不過其實很少人真的只專注在研究物質的固體,所以固態物理研究其實不太研究固態。譬如凡扶累克在氣體磁化率上的研究變成固態的經典範例、查爾斯·湯斯(Charles H. Townes) 團隊組裝的第一套邁射(maser) 是以氨氣為基、彼得·卡皮察(Peter Kapitza) 在1937年發現氦的超流體孕育了一連串的研究全部都屬於固態物理的範疇。

有些像半導體物理這種領域本來就屬於固態物理的範疇,但也有像核磁共振和低溫物理這種事後才被歸類為固態物理的研究。畢竟固態物理本來就是很人工的分類方式,但同時彈性也就很大,可以很自由的把有前景的研究領域包進去。雖然跟固態物理不一定相關,但只要跟物質的集體行為相關的研究都可以被包入固態物理,大多數的固態人也都睜一隻眼閉一隻眼。

從1960年代初開始到今天,固態組都是APS 最大的組。1970年,APS 在會議上的會員招募後固態組的人數就佔了學會一成多;到了1989年到了更是達到人數比例的巔峰,總共有將近兩成五的會員屬於固態組。從1974年開始第二大的組別一直都是粒子與場,而固態物理的人數總是粒子與場的1.5到2倍多。

大衛·凱瑟(David Kaiser) 描述了戰後整個美國物理界快速成長的漲落趨勢,其中特別強調這種成長對研究所教育的影響10。物理研究生從師徒制走向集體訓練;為了使量子物理所需的數學能力能夠快速地教授給學生,密切的導生關係變成大班教學,而且比起基礎訓練更重視實用的部份。快速的人數增長使得物理的教育和訓練跟著改變。

從1940年代中期連多數業界物理學家都不屑一顧的固態物理搖身一變成為美國物理界最大的領域顯示出美國戰後物理界扎扎實實地改變。這個新領域提供了許多概念和實用之間的連結,也等於是確保了工業是物理人不僅有保障、甚至是非常有吸引力的職業道路。雖然高能物理學家依然透過從事基礎科學研究持續保持國家威望,使得純科學的理念沒有完全滅絕,但整體來說美國物理界的本質已經改變了。美國的物理界開始變得有點像是把各種或多或少符合APS 創立理念的專長拼裝在一起,但不會太斤斤計較。物理界整體來說幾乎開始等同於固態物理界了。

固態變凝態

固態變凝態固態物理本來就只是設計來解決一些20世紀中期的專業挑戰的產物,隨著時間推移和環境改變,這個名字就理所當然地變得有點過時了。1960年代初開始有一群固態物理學家開始稱呼自己的研究領域為凝態物理,因為越來越多固態物理學家對非固體態物質或量子多體問題產生興趣11。

這個新名字其實從歐洲傳到美國的。1962年凝態物理期刊Physik der kondensierten Materie 在西德開始出刊,並且同時出版法文版Physique de la matière condensée 和英文版Physics of Condensed Matter。這個期刊的編輯特別把他們期刊新的領域範疇與固態物理拿來比較:「刊登內容同時包含有固相和液相的物理研究是希望能增進這兩個領域之間的關聯性,尤其鼓勵液態的研究12。」劍橋大學(University of Cambridge) 也在1968年同樣跨出了一步,他們傑出的固態理論物理組將他們的研究領域改成「凝態理論」。每年會有一學期在劍橋大學兼課的貝爾實驗室理論學家菲利普·安德森(Philip Anderson) 非常贊成這個改變,而這個詞也在他的推波助瀾下開始在美國普及。1978年APS 固態物理組的招牌變成凝態物理組。

幫自己改名叫凝態物理學家有不少好處,其中最重要地是使自己表裡一致;因為就連在固態物理初創時期這個名字就已經怪怪的了,畢竟這個領域的研究主題和技術常常都跟液態、分子態、電漿態和其他非固態相關。如果主要的研究題目還是圍繞在像半導體物理這類領域大家也就算了;但人心思變,到了1970年代情勢就不一樣了,整個固態物理界主要是研究變成像相變、非線性流體系統和液態氦研究這類基本上跟固體扯不太上關係的臨界現象,這時候還叫自己固態物理就有點說不通了。

這樣的名稱同時也點出了這個領域的困難性,因為「凝態」可以很快地讓人體認到這不是單純處理「固態」的問題而是量子多體計算,而且1960年代的社會趨勢迫使固態物理學家強調他們智力上的貢獻。在越戰期間聯邦制府對基礎科研並不重視,給基礎固態研究的資金也隨之減少,連高能物理的大型粒子碰撞機吃掉的聯邦資金都還比較多。政府和業界也開始只資助馬上可以拿來用的研究。

有些凝態物理學家會擔心好的研究題目會因為不易拿到贊助而枯竭。劍橋的固態物理學家布萊恩·皮帕德(Brian Pippard) 就抱怨說「何有遠大抱負的年輕人發現固態物理界沒有打算解決液態氦、超導和磁阻效應問題都會認為這領域沒路用」(請見皮帕德在Physics Today 1961年十一月號第39頁的文章)。

不過臨界現象研究上的突破使固態物理學家可以忘卻這種不愉快,而且這些突破也使得這個領域的智力聲望與高能物理界拉近。安德森在1972年在科學(Science) 期刊發表了一篇標題為「多了就不同(More Is Different)」的指標性文章,文章裡主張每當研究的系統達到新的複雜程度保證會自動生出新的挑戰性極高的根本性問題13。所以每當凝態物理學家開始處理越來越複雜的物理現象時,他們可以期待會將人類的知識範圍再往外推。所以說改名成凝態物理不只是單純把名稱換掉,而是代表他們的地位隨著美國物理界的知識和專業環境改變而不同。

1990年代初討論是否需要超導超大型加速器(SSC, Superconducting Super Collider,見圖四) 時凝態物理學家的地位就見真章了;包含諾貝爾獎得主安德森和尼古拉斯·布隆伯根(Nicolaas Bloembergen) 在內,很多大咖的凝態物理學家不管私底下或甚至在計畫的決策者面前都表達反對興建SSC,這也使得高能物理學家認為他們遭到空前的背叛。

圖四、約翰·特雷弗(John Trever) 的「超傻超大型提款機(The Supercompliant Superprovider)」畫出了高能物理學家的期望與在聯邦政府的地位落差。(© 1993, John Trever, Albuquerque Journal. Physics Today 獲得允許翻印。)

其實這一切都是理念的不同導致的。對高能物理學家來說,要瞭解自然最根本的原理唯一方法就是把研究的尺度越變越小;但凝態物理學家則是主張根本原理可以從各種不同尺度去瞭解,而資助SSC 這樣類型的計畫就像是斷了其他領域的手腳筋,尤其是凝態最為悽慘。就像安德森1989年在國會報告的,凝態物理「卡在斯庫拉(Scylla) 這個非常迷人的大型科學計畫… 和卡律布狄斯(Charybdis) 這種有目的性的研究之間… 這種為了非常短期目標而設的狹隘研究14。」

其實像安德森的牢騷不是一天兩天的事了,固態物理和凝態物理學家一直以來都必須要證明他們的智力價值,擺脫他們做的是Schmutzphysik 或「汙態物理(squalid state physics)」的酸言酸語。從1960年代中期開始就一直有聲音說設立大型加速器設施可能會吸乾所有資金,應該要比較公正地分配到各領域。不過一直要到固態和凝態物理界連續幾十年繳出非常優越的成績單、加上恢復有挑戰性的研究後才使得這領域的代表人物們開始敢為大家發聲。到了1980年代末,凝態物理學家已經準備好要主張他們不僅僅是物理的核心領域之一,而且比起只做狹隘研究的高能物理學家,凝態的研究才更貼近物理界的目標。

分類的重要性

分類的重要性凝態物理變成美國物理界的核心的歷史基本上是如何分類和為什麼要分類的故事。在20世紀初物理學家分類物理的方法普遍都是跟波特的分法一樣—用人類理解的自然現象分類。不過說穿了這也只是意識形態的表現而已;自己宣稱物理應該有哪些現象,而同時也畫了一條界線把物理學家和非物理學家分開、誰可以稱自己是正宗、誰是代工。而科學家就是根據研究方法屬於哪個分類定義自己的研究領域。

在20世紀初被物理界排擠的應用物理學家在二戰後他們也學到教訓了。固態物理的分類就是為了讓工業物理學家在20世紀中期扭曲的職業政治生態裡能保有一席之地而產生的;而凝態物理也是因為當時很多人覺得「固態」已經有點老掉牙、甚至開始扯後腿時生出的領域。固態和凝態都是為了分別將應用物理和多體物理從物理的海外基地拉到本土而出現的。不過這個過程並不是單純多創出一個稱為固態或凝態的土地或島嶼貼到本來的地圖上這麼簡單,而是要把本來就存在的各個行政區打散重新劃分才行。

歷史學家丹尼爾·凱維勒斯(Daniel Kevles) 的評論完全反應了大眾的想法:「物理學家做的就算物理15。」 不過凝態物理的崛起似乎使凱維勒斯的名言該被修正為「物理學家說的就算物理。」固態物理和後來的凝態物理贏得高聲望大部分的原因應該可以歸功於物理學家發現了分類的重要性並且懂得運用機構而不是受制於機構。

這篇文章是改寫自原作者 Joseph D. Martin 2018年出版的書「Solid State Insurrection: How the Science of Substance Made American Physics Matter」。

原作者要感謝Melinda Baldwin、Agnes Bolinska、Paul Cadden-Zimansky 和一位匿名的審稿人的認真閱讀大大地改進這篇文章的內容。

參考資料:

1. I. R. Morus, When Physics Became King, U. Chicago Press (2005).

2. H. A. Rowland, Science 10, 825 (1899), p. 826.

3. J. J. Carty, Science 44, 511 (1916), p. 512.

4. S. R. Weart, in The Sciences in the American Context: New Perspectives, N. Reingold, ed., Smithsonian Institution Press (1979), p. 295.

5. A. Roberts, “It Ain’t the Money,” lyrics

6. S. Shapin, The Scientific Life: A Moral History of a Late Modern Vocation, U. Chicago Press (2008).

7. R. M. Bozorth, H. J. Williams, Rev. Mod. Phys. 17, 72 (1945).

8. C. Zener, Rev. Mod. Phys. 17, 20 (1945).

7. W. W. Hansen to D. L. Webster (4 February 1943), series 1, box 5, folder 20, Felix Bloch papers, 1931–1987, Special Collections and University Archives, Stanford University, Stanford, CA.

8. D. Kaiser, Osiris 27, 276 (2012).

9. J. D. Martin, Phys. Perspect. 17, 3 (2015).

10. Phys. Kondens. Mater. 1, i (1963).

11. P. W. Anderson, Science 177, 393 (1972).

12. P. W. Anderson, Proposed Fiscal Year 1990 Budget Request (DOE’s Office of Energy Research), testimony before the US Senate Committee on Energy and Natural Resources, Subcommittee on Energy Research and Development, 101st Congress, 24 February 1989, p. 134.

13. D. Kevles, Hist. Stud. Phys. Biol. Sci. 20, 239 (1990), p. 264.

本文感謝Physics Today (American Institute of Physics) 同意物理雙月刊進行中文翻譯並授權刊登。原文刊登並收錄於Physics Today, January 2019 雜誌內(Physics Today 72, 01, 30 (2019);https://doi.org/10.1063/PT.3.4110);原文作者:Joseph D. Martin 。中文編譯:朱家誼博士,國立中興大學物理系博士後。

Physics Bimonthly (The Physics Society of Taiwan) appreciates that Physics Today (American Institute of Physics) authorizes Physics Bimonthly to translate and reprint in Mandarin. The article is contributed by Joseph D. Martin , and is published on https://doi.org/10.1063/PT.3.4110. The article in Mandarin is translated and edited by Dr. Chia-Yi Ju, working on Department of Physics, National Chung Hsing University.