新鏡鑑古月

- Physics Today 專文

- 撰文者:Brett Denevi (譯者:林中一 教授)

- 發文日期:2017-06-07

- 點閱次數:1285

"新近的發現挑戰了我們長久以來自認對這個地球最近鄰居-月球-的瞭解。"

人類在太空時代初期所開始的月球探測,促成了「近代行星科學」的誕生。這一門學問所探討的是我們對我們這個太陽系複雜的歷史的瞭解,我們希望能夠有夠細節的瞭解,而讓我們能拼湊出夠完整的一個故事來說明我們的所處現狀為什麼是這樣子的。也就是說,在什麼程度上,我們可以說地球的出現是一個行星演化必然的結果,或者那只是個像是中了統一發票般的純屬意外?

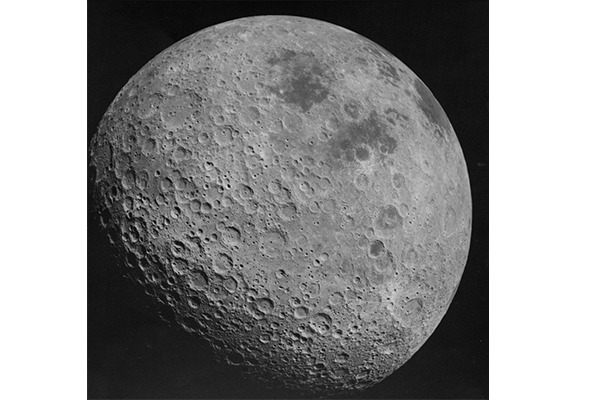

『月球』在整理出這個故事中扮演了關鍵的角色。如同最早期的地殼似乎早已在時間的洪流中不知去向1,許多地球的歷史在地質變動與侵蝕中被湮滅,但是月球卻是被相當完整的保存了下來。我們有月球最初表層的樣品,而月球坑坑洞洞的表面記錄了她超過40億年來被小行星和彗星轟炸的歷史─這些太空來的槍林彈雨可也曾經光顧過地球喔。這些蝕刻在月球表面的時間歷程,清楚的提醒了我們,人類出現在地球的時間竟是這麼的短。鮮明的位於月球正面(即永遠面向地球的那一面)南方的放射狀「第谷」(Tycho)隕石坑,是月球表面最新的幾個地標之一。當「第谷」在一億年前經隕石撞擊而形成時,存活在地球的恐龍還見證了這個差一點就落在牠們頭上的災難。當另一個年青輩的隕石坑「哥白尼」(Copernicus)在八億年前形成時,地球上還沒有樹木生成,而那時候的前超級大陸「羅狄妮雅」(Rodinia)也還是原封不動的完整一大塊。

雖然月球一直是我們瞭解太陽系的基石也是繼續研究太陽系的墊腳石,然而在1972年「阿波羅計畫」的太空人最後一次返回地球,以及1976年前蘇聯月球計畫的無人登月太空船帶回的最後一批月球樣品後,月球科學似乎趨於寂靜。1980年代是完全沒有月球任務。而1990年代只有兩次,是美國的「克氏小柑橘」(Clementine)任務和「月球探勘者」( Lunar Prospector)任務。但是,在過去的十年多時間裡,世界對月球的興趣、又有了復甦的跡象。就是2007年由日本「輝耀姬」(Kaguya)繞月太空船計畫開始的一連串的新任務,又開啟了月球探測的第二春。「輝耀姬」太空船上的遙測設備組提供了有關月球組成的新資訊。印度的「月球初航1號」(Chandrayaan-1 )偵測到的的雷達與近紅外線光譜給我們有關月球上像水、氫、氦氣及其他揮發性物質分子更深度的瞭解,這些物質在某些特定的情況之下很容易就在月球表面被氣化。四個由NASA(美國太空總署)執行的任務,包括「繞月偵測衛星」(Luar Reconnaissance Orbiter (LRO)),「月表隕石坑觀測衛星」(Lunar Crater Observation and Sensing Satellite (LCROSS)),「重力復得與內部實驗室A、B」(Gravity Recovery and Interior Laboratory A and B),以及「月球大氣與塵土環境探勘者」(Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer) 完成了多樣使命,其中有追蹤了月球發出的由無線電到紫外光波長範圍內的電磁輻射,揭露了月球有冰的存在,記錄了高精準的重力分佈,以及研究了月球表面塵土與揮發性物質的活動。最後,在2013年12月14日中國大陸的「嫦娥3號」機器人登月探測器帶著第一艘登月車「玉兔號」成功的在月球「雨海盆地」(Imbrium basin)著陸-這是人類在1976年之後第一次在月球表面的軟著陸。

這個新一波的月球探測將我們帶到了那裡呢?去年,在德州休士頓的「月球與行星研究所」的一間擁擠的房間裡,月球科學社群聚集在一起討論過去的10年裡我們學到的東西,確認了月球科學最重要的待解決問題,並決定了我們下一步要怎麼走。在本篇文章裡,我將討論一部份較深入的看法、一些假說、以及從那次休士頓會議裡浮現出的典範轉變。有些是新的構想,有的是對舊問題的新觀點,還有一些則是對一些以前認為是結案的個案重開偵察。總的來說,以上這些想法與結論只指出了一件事,那就是月亮,這個從遠到無法追憶的年代開始,人類就一直在夜晚抬頭注目的老情人,仍然深藏著許多秘密。

月球沒那麼乾

月球表面有些部分是永遠看不到太陽的。由於月軸有些微的傾斜,在隕石坑的撞擊區域和其他的靠近月球兩極的低地,會因為地形的遮蔽而終年不受日光直接照射。圖1所示為月球南極的「恆暗區」(PSR/Permanently Shadowed Region)。在1960年代初期所建立的理論認為,這些恆暗區會困留住一些冰和其他揮發性的物質。這些假說加上以那些揮發性物質做為維持月球基地運作或進一步深入太空探測的資源的可能性,推動了一個現在超夯的研究方向:月球水份大搜索!

圖1. 一張月球南極的照明地圖所顯示之黑色部分即為「恆暗區」。在那裡沒有陽光直接照射所以有潛在的可能藏匿了處於熱穩定的水。這種區域特別在地形的低地處可以找到,像是在隕石坑的底部。這張地圖涵蓋了月球南緯88°–90°的區域。圖中白色部分為90%時間都能受到日照的地區。(影像承蒙NASA/GSFC/亞利桑納州立大學允許刊登)

近年來,科學家在月球上找水這回事上頗有斬獲,美國的「月球探勘者」和「繞月偵測衛星」所收集的中子吸收數據提供了確切的證據指出有大量的氫隱藏在月球的兩極地區2;在那兩個區域原本自然輻射出的中子流,經由蘊藏豐富的氫原子核有效的吸收後被削弱了。雖然中子吸收數據無法辨別該地區的氫是以那一種形式存在,但在月南極的歇克頓(Shackleton)隕石坑與卡比烏斯(Cabeus)隕石坑內和附近的雷達測量暗示那個地區有純冰的存在:在低相角的反向散射雷達波顯現了一個特殊的偏極化,這種偏極化與對水結晶的散射結果一致3。

然而有關水的探討還沒有定案。從地球表面的阿雷西博天文台(Arecibo Observatory)和綠岸無線電望遠鏡(Green Bank radio telescopes)所得到更高解析度的數據顯示,在恆暗區所觀測到的雷達特徵在有些極地的日照區也被看到了,這相當程度表示這些觀測很可能是來自佈滿岩石的隕石坑沈積物4。但是解讀了印度的月球初航1號和美國的繞月偵測衛星收集到的雷達測量結果,當考慮了地質背影之後,單單是岩石沈積物是不能解釋有一些恆暗區所表現出的雷達特徵5。光學的測量的確能在某些層面有助於事實的澄清,但是相較於中子和雷達測量能穿透月球表土一公尺多,望遠鏡只能得到的來自於表面光學信號。雖然如此光學探測還是能提供一個豐富的畫面。舉例來說,在「繞月偵測衛星」的萊曼阿爾發對應計畫裡偵測到的遠紫外光反射係數,顯露了有少量的霜存在於月表的證據—這是很強的水分吸收特徵。依據「繞月偵測衛星」紅外線輻射計偵所測到的,有霜存在的地點是侷限在溫度永遠低於110K的地區(110K是冰的昇華溫度)6。與這個相似,繞月衛星的雷射高度儀指出恆暗區有升高的近紅外線反照率-反照率會隨著溫度的降低而升高,這個特質與水與其他表面揮發性物質的出現時一致,但並不具決定性7。然而,並非所有有熱穩定的水出現的場所都會顯現出霜的跡象。而且「繞月偵測衛星」的紫外線與紅外線儀器所推斷的霜降地區,與其中子偵測數據所識別出富含氫的地區的關聯卻是很弱。事實上,在有些顯現出富氫的地區,冰在任何深度都不被認為是能穩定的存在的8。

雖然在月球極地的揮發性物質的分佈、含量、和型態都還不清楚,但是水的至少在一個地方是肯定存在的。2009年10月9日,一具NASA的人馬座火箭以將近每小時9000公里的速率墜毀在卡比烏斯(Cabeus)隕石坑時所激起的塵土與水汽就被「月表隕石坑觀測衛星」與「繞月偵測衛星」所目擊。量測的結果證實了墜毀當時月球表面的噴出物有到達5%的成分是水9。

水從哪裡來?

倘若在極地的確有相當數量的水與其他揮發性物質在那裡,那麼它們是怎麼跑去的?有一些水份可能是彗星和隕石撞擊月球時被帶來的,其中的一部份應該會被汽化而最後跑到極地,然後因為太冷而以冰的形式在當地落戶。另一個可能的來源則是太陽風,連串的氫自太陽射到月球表面。我們很早就知道被曝照到的穀類與土壤的化學性質會被這些太陽送來的氫所改變,而且穀類的顏色會因長期曝照變暗。2009年就有三艘太空船觀察到對應於氫氧基震動的近紅外線吸收10。這些特徵在高緯度與低緯度地區都被觀察到;在低緯度地區最低溫時的吸收是最強的,這與月球上的夜晚最相似。一個可能的解釋是,太陽風裡的氫會鬆弛的與附在礦石的氧相鍵結,然後當溫度升高後,就會以氫氣分子或水的形式脫離。而揮發性的物質最終不是逃入太空就是被「冷困」在極地。另一方面,有一些水份可能也是月球本身的土產,或至少是在月球形成初期就來到的。近10年來行星科學家們有個共識,就是古早以前有一個火星大小的小行星撞到了地球,這個激烈的碰撞產生的碎片後來聚合而成了月球,而揮發性物質在撞擊發生時就被汽化了而飛向太空,也成了月球上幾乎所有的原始揮發性物質(請參考2014年11月號「今日物理」p.32大衛.史提文生(Dave Stevenson)的文章.)。事實上,月球岩石樣品裡測量到的極少量(少於1ppb)揮發性物質,是被視為這個超大撞擊假說的證據。但是新的更精密的技術,像是離子微探針質譜儀,就在帶回地球的月球岩石樣品中找到幾百個ppm的水10,顯示部分月球地幔裡的水含量和部分地球的水含量相當12。經近紅外線偵測,在新近隆起的地殼裡發現水的結果是條線索,暗示至少有一些水是月球本身的存貨而非來自太陽風11。

這些新的實驗觀測結果引領了理論學家對那個地球經歷過的超大撞擊以及撞擊對那些揮發性物質的影響展開重新的評價。也引導做理論研究的深入探討月球水和地球水的關係-有可能水是彗星在大撞擊後帶到月球去的?同位素比率的研究可以有助於分辨早期水份不同的來源而且說明地球上的水的根源,但是這些都需要實驗室對月球樣品的量測。

雖然遙測任務和樣品分析已經使我們對月球揮發性物質的一些特性有所瞭解,但在其他的部分卻仍然沒什麼概念。我們對控制揮發性物質的重新分佈、保留、以及損耗的過程就並不清楚。我們不知道到底有多少冰是藏在極地下面,在多深的地方?我們也不知道有多少冰和其他揮發性物質能被提取到足夠支撐人類在月球存活,或製造火箭燃料。這些問題可能有一部份能夠很快的有解答。「繞月偵測衛星」團隊正在開發新的策略以測量月球的水化作用,這個包括監測長年黑暗裡但是因為軌道進動運動而被陽光照到的恆暗區。並且,NASA正在新建三具微型衛星(Cubesat):1. 「照月手電筒」(Lunar Flashlight),是用來勘測月球表面霜的。2. 「月氫地圖」(LunaH-Map),是用來標出超過30公分以內氫的。以及3. 「月球冰塊」( Lunar IceCube),用來建構用緯度與每日的時刻為變數的水分佈函數的。(更多有關微型衛星的資料,請看「今日物理」2014年11月號p.27)。還有第四個規劃中的任務,就是「資源探勘者」(Resource Prospector)漫遊車,她將登陸月球並且自極地的土壤裡抽取揮發性物質。

月球與地殼劇變

我們都知道,1960年代和1970年代初期的阿波羅(Apollo missions)登月計畫帶回來了超過2000塊月球岩石。其中有很多塊樣品經放射線年代鑑定,其年歲已經達39億年,推測那些都是月球遭撞擊後熔出的岩石所形成的。令人驚訝的是,有相對少數的岩石樣品記錄了比39億年還更早的6億年間的碰撞,(也就是月球形成後最初的6億年,目前接受的月球年齡大約45億年)。假定這些早期的碰撞是那些行星形成結束期時所被捕捉的碎片幹的好事,那麼這種碰撞記錄應該會隨著月球變老而越來越稀少。為了解釋這個差異,理論學家提出了一個所謂的「遲來的重擊」說法,就是在諸多大型的撞擊中有一次是在第一波的行星形成結束後發生的。至於那一次重擊怎麼來的?就只能說是在那之前的某些意外的事件造成的。

幾個全太陽系性的方案已經在在設法解釋那些意外的事件會是甚麼14。一個方案是大家所知的「耐斯」模型(Nice model)。耐斯模型是假定那些太陽系外圈的行星原本是離太陽很近的,在她們向外遷移的時候與原本在穩定軌道上的物體發生碰撞。這些碰撞不但可能造成月球所遭到的「遲來的重擊」,它還可能對整個內太陽系產生重大的影響,甚至包括造成地球上生命的出現。如果耐斯模型是正確的,那麼許多轟炸內太陽系的物體就會是來自「原柯依伯帶」(proto-Kuiper Belt,譯者按:柯依伯帶指的是太陽系超出冥王星的區域);這些物體有可能會為像是地球的行星帶來水和原始生命物質。

但是理論學家時常會質疑那個「遲來的重擊」到底有多「重」?在過去的10年裡,新的月球研究已經為了這個辯論加溫不少。

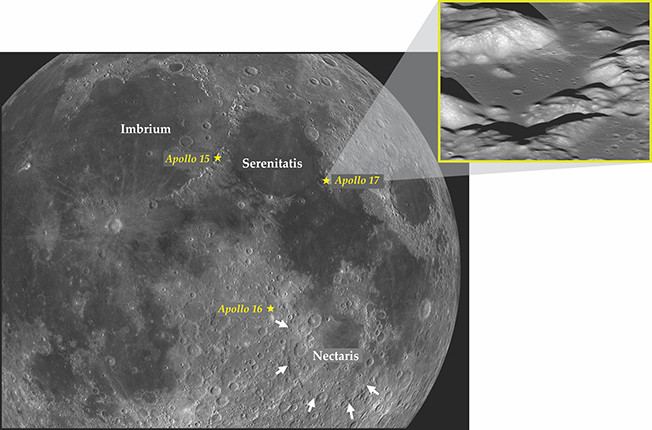

按照普遍接受的看法,那個阿波羅17號曾經在邊緣採集樣品的「澄盆地」(Serenitatis basin)是在大約38.9億年前經由一次撞擊所形成的,他比在附近的那個也是由撞擊產生的「雨海盆地」(Imbrium basin)要早個5千萬年,「雨海盆地」亦經過有幾次樣品採集的任務(見圖2)。基於這兩個隕石坑地層的相互關係,理論學家起先推斷在澄盆地與雨海盆地形成的時間之間發生過三次能產生盆地的撞擊。但經重新檢驗這些相互關係以及在澄盆地裡再次經歷的撞擊坑,撞擊的次數被修正為25次。如果我們接受目前公認的澄盆地與雨海盆地的歲數,那麼那一次「遲來的重擊」可是比以前所認為的還要強烈;每兩百萬年就撞出個新盆地,這可還真的是個地殼劇變!

圖2 阿波羅任務帶回的月球土壤樣品係自三個主要的撞擊盆地之內以及其附近採集的,包括:「雨海盆地」(阿波羅15號),「澄盆地」(阿波羅17號),「酒海盆地」(Nectaris)(阿波羅16號)。雖然阿波羅17號帶回的樣品經過放射線年代鑑定後被用做斷定「澄盆地」的年歲,但是新的證據指出在阿波羅17的登陸地點「金牛座-利特羅山谷」(Taurus–Littrow Valley)(見圖2中嵌圖)有可能被撞出「雨海盆地」時的噴出物所污染。阿波羅16的樣品和「酒海盆地」撞擊的關係就更可疑了(圖2中的箭頭所指係「酒海盆地」的邊緣)。為月球最大的隕石坑確定確實的年歲是決定那個「遲來的重擊」的強度與時間的關鍵。

但是我們可以接受那個「普遍接受的」說法嗎?新的研究結果顯示「雨海盆地」形成時的噴出物可能攪亂了阿波羅17的登陸地點,所以我們以為能夠為「澄盆地」撞擊定年歲的樣品恐怕定出來的是「雨海盆地」的大壽15!如果真是如此,那麼我們對發生過「遲來的重擊」證據的可信度將大幅縮水-而生成「雨海盆地」的撞擊對其附近地區的重大效應的證據逐漸在增加中。

「澄盆地」在我們對「遲來的重擊」的瞭解裡扮演了關鍵的角色,這主要是因為我們收集到能夠確定與隕石坑形成事件相連結的樣品太少。阿波羅16號的著路點距離「酒海盆地」並不遠,但是那裡收集到的樣品拿來做盆地形成年歲鑑定的證據力比用來鑑定「澄盆地」更為薄弱。看來我們唯一知道年歲的盆地可能就只有「雨海盆地」了。

要解決這種窘境的最直接方法就是去收集能夠確定鑑定出大型的撞擊盆地年歲的樣品,這些大盆地包括「澄盆地」、「酒海盆地」、「危海盆地」(Crisium)、「南極–艾肯盆地」(South Pole-Aitken Basin)、和「東海盆地」(Orientale)。但是「澄盆地」所遇到的含糊鑑定結果告訴我們,要慎選樣品採集地點。在目前繞月衛星所傳來的數據以及將來所收集到的高解析度月表影像無疑可以有助於選定適當的地點。推進我們對月球事件發生的時間點的瞭解,是對推斷水星、火星、甚至早期地球上事件發生的時間點有關鍵的重要性:月球歷史的時間表是建立其他行星時間表的基礎。

月球其實還沒死

雖然月球最劇烈的地質活動都是發生在其歷史的早期,但是月球其實是一個比以前想像的還要更動態的地方。撞擊事件不斷的重新形塑月球的表面,而我們現在已經有能力測量隕石坑的產生率。比較在不同的時間取得月表同一個地區的影像,我們可以識別兩次攝影之間所產生的隕石坑。大部分的工作是由「繞月偵測衛星攝影機」(Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC))完成的。LROC的畫素等級可以辨識到月表50公分的物件。

早期嘗試去比對LROC影像和阿波羅任務所取得的古早照片需要花費龐大的人工,而且即便花了很長的時間所記錄到新形成的隕石坑也不過只有少少幾個而已。一旦LROC取得相當數量的高解析度的「前」影像,他就開始投身於一個下半場的抗戰,就是要在相同的照度條件之下再重新照一遍已得到「後」影像。 圖3所示為一個例子,就是比對「前」、「後」影像之後所偵測到的些微差別。

圖3. 一個新近被確認的的隕石撞擊是透過比對相同照明之下在2012年取得的「前」影像(左)和2013年的「後」影像(中)。兩幀影像的相比清楚的顯示一個11公尺大的隕石坑(右)。圍繞著隕石坑邊上可以看到高反射比、低反射比和拉長的模糊光區。月表地形的改變是撞擊後的噴出物的沈澱及碰撞碎片所翻攪的土壤造成的。(影像係LROC攝得)

觀察到的結果是月球表面仍然在以相當顯著的步調在改變之中:大約每23天,就有一個10公尺或更大直徑的隕石坑被撞出來了,這種速度比標準模型所預測的快了差不多三分之一。而且每一個隕石坑比以前所體認的影響了更大的表面面積16,例如一個10公尺直徑的隕石坑形成時的噴出物可以衝擊且翻攪10多公里之外的土壤。到目前為止,透過比對只有幾百個初次撞擊產生的隕石坑得到辨識,這裡面最大的直徑約70公尺,但是影像也顯示出好幾萬個月表的變動應該是是初次撞擊後新生的隕石坑噴出物造成的第二度撞擊所產生的。這個結果對於去瞭解月表到底多快就被翻一次而將新翻出的下層土暴露在太陽風之下是很重要的,這也將影響到未來任何一座長期駐月球基地的設計。此外,月球遭遇的初次撞擊率對於地球也是一個重要的考量:就是那些能夠穿透大氣層的大塊傢伙們對地球的撞擊率是和撞月球的一樣。

另外有一件近來而且看來還在進行式的過程,就是地殼來自於月球表面數十億年的冷卻與收縮的變形。這個變形是以葉狀裂片削壁的形式出現,這是沖斷層在地表面的表現:當月球的流體外核心固化且收縮時,其易碎的外殼層會受迫而塌陷。LROC的高解析影像顯示橫切過直徑小於10公尺的隕石坑的葉狀裂片會因為太小而無法長期存留在表面。所以那些斷層必定是近5千萬年來,甚至到今天都還是很活躍的17。

幾千個新發現的削壁的方向指出,由地球誘發的潮汐力顯著的在月球地殼製造應力。雖然那些力比起整體的收縮力要小-月球每日的潮波升高只不過10到20公分但是其效果會經年累月的累積。

火山作用是另一種重要的地質過程,它塑造了月球的地殼的形貌也提供了月球內部的訊息。月球冷卻對於月球的火山作用具有關鍵影響力。月球的火山作用主要是噴發玄武岩熔岩,就像今天地球的夏威夷火山和中洋脊所噴濺出的一樣。然而因為月球較小,冷卻得比較快,月球火山大部分大約早在10億年到20億年前就停止噴發。

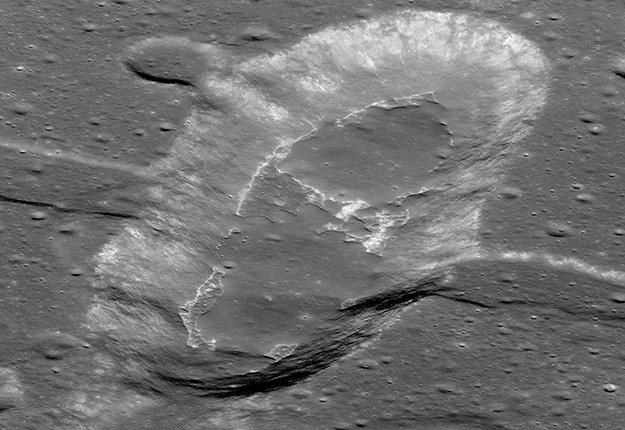

然而,散佈在月球正面有許多寬度大約100公尺到5公里的小區塊,其成分與型態都與玄武岩的沈澱物一致(見圖4)。那些所謂不規則的「海」區塊(譯者註:天文學的「海」係指月球或火星及其他行星等表面的陰暗區)幾乎無瑕疵的在撞擊隕石坑的旁邊,而其又尖又陡的邊緣顯示他們還是很年青的;因為在流星持續的槍林彈雨之下那些陡坡不會存活得太久。這些發現撩起了一些可能性,就是月球火山作用的臨去秋波可能是在過去的1億年之內發生的,但是這對我們所知的(或者我們自認為知道的)月球熱歷史而言,這個時間也未免太近了點18。但是,這些不規則的「海」區塊也包含了一堆矛盾,他們並不像預期年青地質般的多岩石狀態,而且也沒有地球上的相似的火山活動與之直接對應。現在已經有超過70個那一類的區塊被發現了,對於他們是如何形成的各種新假說也已經開始浮現。這些理論如何重新洗排,倒是件有趣的事。肯定或反駁年青「海」的說法將需要一個帶回地球的樣品來確認。

圖4.圖示為一片玄武岩沈澱物形成的不規則「海」區塊,填滿了一個大約5公里寬的窪坑的底部。切過窪坑的條狀凹地是一種被稱為地塹的斷層結構。這些「海」區塊幾乎無瑕疵的在撞擊隕石坑的旁邊,暗示他可能是一些月球最近火山作用的遺跡。(影像由LROR拍攝)

下一步要做什麼?

雖然繞月任務無疑仍然扮演一個關鍵的角色,但是休士頓會議的出席者都大力贊同直接登月探測,都認為需要真人或機器人登月和帶回樣品才能解答重要的月球科學上的未決問題。他們建議了月球基地的數量及多樣性-要在月球正面和背建立超過50個的基地證明了月球科學社群是多麼的興奮。

那麼我們要如何重返月球?月球任務比較可能會包含在NASA的「發現計畫」(「發現計畫」是提供資金給探索太陽系的低成本但針對高優先度科學問題的美國科學太空任務,探索的範圍包括除了太陽與地球之外的全太陽系)。6個額外的計畫,包括從月球最大最老的「南極–艾肯盆地」取回樣品的任務,還可以向「新疆界計畫」(New Frontiers Program)提出申請。這個「新疆界計畫」是支援更複雜、昂貴但能填補科學知識缺口的計畫。但是月球任務並無保證一定會入選在下一輪的「發現計畫」或「新疆界計畫」。因為NASA目前對月球並不像探索火星般熱中。

月球科學與人類探索自然的互利關係早在半世紀前就已經開始。在1960後期與1970初開始的早期月球探測,開展了第一次在另一個太陽系成員的實地地質工作。月球科學家們仍然熱中於鑽研實地工作的收穫,用新技術及新觀念重新檢視帶回來的樣品,從舊的觀測資料中找到新的發現。在十三年前美國的高層就要求NASA的太空人在2020年時重返並留駐在月球。然而研究終究無法與政治脫鉤,而且快速變換的政治優先考量是會阻撓持續研究計畫所需要的長期努力。更糟糕的是當多國政治外加「政治現實」牽涉在內時,那些長期的努力會變得更複雜。舉例來說,美國科學家目前就被禁止使用NASA的資金進行與中國科學家的雙邊研究計畫。(參見「今日物理」2013年12月號,第24頁)

然而,國際間正在推動月球探測往前邁進。南韓、印度、和俄羅斯有計畫要進行繞月及登月的任務。2017年11月中國計畫發射「嫦娥」5號登月探測器,這是四十年來第一個月球樣品取回任務。再過一年,「嫦娥」4號和她所帶的小漫遊車將要執行第一次在月球背面登陸。「資源探勘者」,在目前由NASA制訂的唯一登陸過月球的任務,也預計在2020年代發射。歐洲太空總署(European Space Agency)提出了一個「月球村」(moon village)做為「國際太空站」(International Space Station)自然的的後續行動。國際間的努力將會運用公共與私人合夥關係建造一個人類在月球的常駐基地,不過這目前只是一個概念而已甚至還不是一個計畫。我們還有私人計畫,包括谷歌的「谷歌月球X獎」,這個獎將會頒發兩千萬美金給第一個登陸月球並在月球表面將一具機器人移動至少五百公尺的團隊。現在已經有五組團隊為2017就戰鬥位置。

現在,「繞月偵測衛星」是唯一還在全面執行的月球專屬任務。她原來屬於NASA的「探索系統任務執行理事會」(Exploration Systems Mission Directorate)(現為「人類探索與行動任務理事會」(Human Exploration and Operations Mission Directorate))所操作,但目前是由「科學任務理事會」執行,這是一個科學與探測建設性互動的良好示範。她當前的擴大任務直到2018年都有資金的補助,而且在2018之後很長的期間也都還有資源繼續執行。但願她能一直繞著月球工作,直到在下一世代的任務在月球表面開始新的量測、收集新的樣品、並進一步推進我們對瞭解太陽系歷史的探索。

本文感謝Physics Today (American Institute of Physics) 同意物理雙月刊進行中文翻譯並授權刊登。原文刊登並收錄於Physics Today, June/2017 雜誌內(Physics Today 70, 6, 38 (2017); doi:http://dx.doi.org/10.1063/PT.3.3593);原文作者:布芮特.丹妮薇(Brett Denevi)是一位行星地質學家,她任職於美國約翰霍普金斯大學位在馬里蘭州洛若市(Laurel, Maryland)的應用物理實驗室。中文譯稿:林中一教授,國立中興大學物理系。

Physics Bimonthly (The Physics Society of Taiwan) appreciates that Physics Today (American Institute of Physics) authorizes Physics Bimonthly to translate and reprint in Mandarin. The article is contributed by Brett Denevi,a planetary geologist at the Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory in Laurel, Maryland and is published on Physics Today 70, 6, 38 (2017); doi:http://dx.doi.org/10.1063/PT.3.3593). The article in Mandarin is translated by Prof. Chung-Yi Lin, working on Department of Physics, National Chung Hsing University.

參考文獻

1. B. S. Kamber, in Earth’s Oldest Rocks, M. van Kranendonk, R. H. Smithies, V. C. Bennett, eds., Elsevier (2007), p. 75. Crossref

2. W. C. Feldman et al., J. Geophys. Res. Planets 105, 4175 (2000); I. G. Mitrofanov et al., Science 330, 483 (2010).

3. S. Nozette et al., J. Geophys. Res. Planets 106, 23253 (2001); G. W. Patterson et al., Icarus 283, 2 (2017).

4. D. B. Campbell et al., Nature 443, 835 (2006).

5. P. D. Spudis et al., Geophys. Res. Lett. 37, L06204 (2010); P. D. Spudis et al., J. Geophys. Res. Planets 118, 2016 (2013).

6. G. R. Gladstone et al., J. Geophys. Res. Planets 117, E00H04 (2012); P. O. Hayne et al., Icarus 255, 69 (2015).

7. P. G. Lucey et al., J. Geophys. Res. Planets 119, 1665 (2014); E. A. Fisher et al., “Search for lunar volatiles using the Lunar Orbiter Laser Altimeter and the Diviner Lunar Radiometer,” paper presented at the 47th Lunar and Planetary Science Conference, 21–25 March 2016.

8. A. B. Sanin et al., J. Geophys. Res. Planets 117, E00H26 (2012).

9. A. Colaprete et al., Science 330, 463 (2010).

10. R. N. Clark, Science 326, 562 (2009);C. M. Pieters et al., Science 326, 568 (2009); J. M. Sunshine et al., Science 326, 565 (2009).

11. F. M. McCubbin et al., Am. Mineral. 100, 1668 (2015).

12. K. L. Robinson, G. J. Taylor, Nat. Geosci. 7, 401 (2014).

13. C. I. Fassett, D. A. Minton, Nat. Geosci. 6, 520 (2013).

14. R. Gomes et al., Nature 435, 466 (2005).

15. P. D. Spudis, D. E. Wilhelms, M. S. Robinson, J. Geophys. Res. Planets 116, E00H03 (2011);C. I. Fassett et al., J. Geophys. Res. Planets 117, E00H06 (2012).

16. M. S. Robinson et al., Icarus 252, 229 (2015); E. J. Speyerer et al., Nature 538, 215 (2016).

17. T. R. Watters et al., Science 329, 936 (2010); T. R. Watters et al., Geology 43, 851 (2015).

18. S. E. Braden et al., Nat. Geosci. 7, 787 (2014).