生命物質中是否潛藏著新物理?

- Physics Today 專文

- 撰文者:保羅·戴維斯是亞利桑那大學坦佩分校物理系特聘教授,基礎科學超越中心主任

- 發文日期:2020-10-13

- 點閱次數:2656

生命物質中是否潛藏著新物理?

自從詹姆斯·克拉克·馬克士威 (James Clerk Maxwell) 提出了他著名的惡魔假說之後,資訊 (information)和物理之間就已隱含著關聯。現在,資訊正成為連接物理學和生物學的關鍵概念。

對於物理學家來說,生命就像是魔術般神奇。生物成就壯舉,如此耀眼且神祕,以至於人們很容易忘記它們其實是由普通原子所構成的。但是,如果生命的奧秘不在於製造生物體的材料,那又是什麼呢?是什麼賦予了生物體獨特的活力,使它們與眾不同?這就是埃爾溫‧薛丁格 (Erwin Schrödinger) 在1943年於愛爾蘭都柏林 (Dublin, Ireland) 舉行的一系列著名演講中所提出的問題,並於次年出版了一本極具影響力的書,名為《生命是什麼》1?

薛丁格 (Schrödinger) 是理論物理學的巨人,也是量子力學的創始人之一。量子力學無論在應用還是在準確性方面,都是有史以來最成功的科學理論。例如,當應用於電磁場時,它能以超過十位有效數字的精確度,正確地預測電子的異常磁矩 (anomalous magnetic moment)。幾乎一下子,量子力學解釋了無生命物質的本質,從亞原子粒子到原子和分子再到恆星。但令人沮喪的是,它並不能解釋生命物質。 儘管在過去的幾十年中,生物學取得了驚人的進步,但是生命仍然是個謎。 沒有人能確定生命是什麼或是如何開始的2。

當被問到物理學是否可以解釋生命時,大多數的物理學家都會回答「是」。但更核心的問題是,已知的物理學是否可以解釋生命,或者根本上需要新的基礎物理。在1930年代,許多量子力學的先驅,包含著名的尼爾斯·波耳 (Niels Bohr),尤金·維格納 (Eugene Wigner) 和維爾納·海森堡 (Werner Heisenberg),都直覺上認為生命物質中的確存在著一些新的物理規律。薛丁格不確定地推測說:「我們必須做好準備去發現一種普遍存在於生物系統中新的物理定律」,但他沒說那可能是什麼。

這些問題超出了單純的學術興趣。 天文生物學 (astrobiology) 的核心目標是尋找地球以外的生命痕跡,但是如果沒有先定義「生命」,就很難確切知道該尋找什麼。例如,美國航空暨太空總署(NASA)計劃執行一項任務,以飛越從土星衛星二號(Enceladus)表面裂縫中所噴出的物質羽流。(註:土衛二是已知含有有機分子的星球,詳細請參閱約翰· 斯賓塞(John Spencer)在《Physics Today》雜誌中的文章,2011年11月,第38頁)怎樣才能使懷疑論者相信該物質流中含有生命,或含有曾經存活過的有機體的碎屑,而不是某種形式的前生命 (pre-life)物質?與磁場的測量不同,科學家缺乏生命的量測器,一種能夠量化化學混合物朝向已知生命發展過程的指標儀器。

大多數的天體生物學家專注在找尋我們所知的生命象徵。 例如,NASA於1970年代的火星維京飛行任務 (Viking mission),便以尋找碳代謝 (carbon metabolism) 的跡象為的地表生命指標。另一個備受關注的生命象徵是同手性 (homochirality)–也就是僅存在著一種鏡像異構物 (enantiomer)。儘管物理定律具有左右對稱性,但已知的生命形式使用了具有左旋性(left-handed)的胺基酸和具有右旋性(right-handed)的糖。不過由於無機的土壤化學反應可以模擬新陳代謝(metabolism),而且在不涉及生命的條件下,同手性也可以透過反覆的化學循環而產生,因此這些假定的生物象徵仍有待商榷。

在更遠的地方,識別生命的問題變得更加困難。天體生物學家將希望寄於探測系外行星 (extrasolar planets) 大氣中的氧氣。但同樣地,大氣中的氧氣並不是光合作用 (photosynthesis) 的明確標誌,因為非生物過程也會產生充滿氧的大氣環境。我們所缺乏的是關於「生命」的一般定義,而此定義與生命其底層的化學物質無關。是否存在著即使有我們未知的生命型態,也可以體現出可識別的生命象徵的普遍性原則呢?

兩種文化

物理學和生物學之間的鴻溝不僅僅是關於複雜性的問題,此兩者的概念框架存在著根本上的差異。物理學家使用能量、熵(entropy)、分子間作用力和反應速率等概念來研究生命,而生物學家則使用截然不同的敘述,例如信號、代碼、轉錄和轉譯(即「資訊」的語言)之類的術語。一個引人注目的例證是新穎的CRISPR技術,該技術使科學家能夠編輯生命密碼(詳請參閱Giulia Palermo等人刊登於《Physics Today》的文章,2019年4月,第30頁)。蓬勃發展的生物物理學領域,便試圖透過對各種生物控制網路中的資訊流和儲存模式進行數學建模,來橋接物理學和生物學之間的鴻溝。

生命在各個層次上都在進行資訊儲存和處理,而不僅僅只於DNA。一段加密具有功能性的DNA序列 ,也就是「基因」,可以透過化學訊息(chemical messengers)打開或關閉其他基因,而且它們通常會形成複雜的網路結構。這些化學電路類似於電子或計算組件,有時構成執行邏輯操作的模組或閘門3。

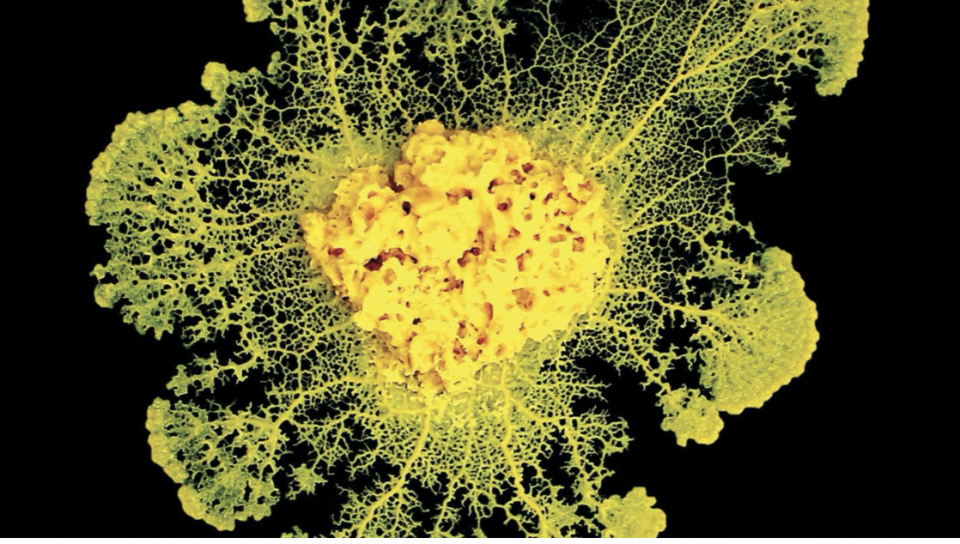

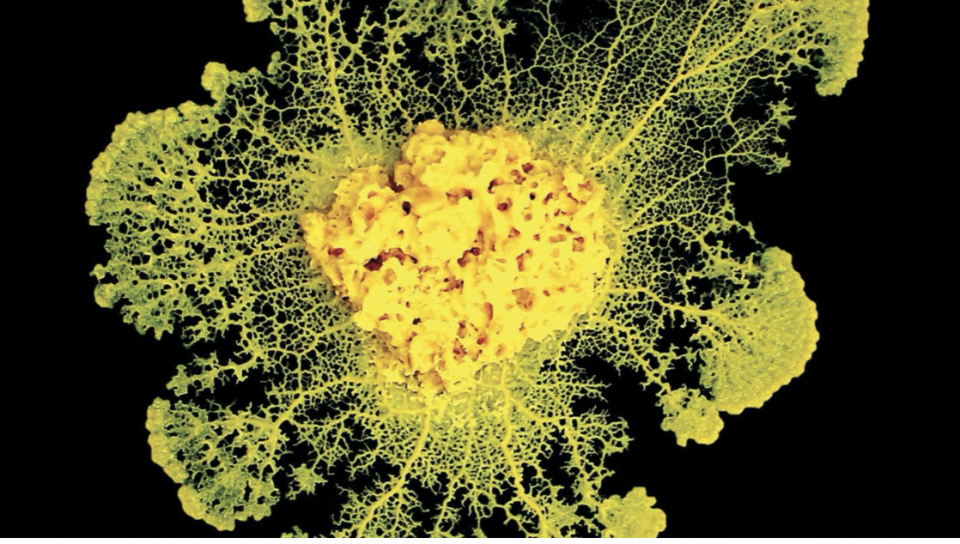

在細胞層級上,各種物理機制都允許資訊傳遞(signaling),並誘導出合作行為。像圖1所示的那樣,黏菌(slime molds)就是一個引人注目的例子。它們是單細胞的聚集體,可以自我組織成奇特的形狀,有時協調的動作表現,彷彿它們是單一的生物體。同樣地,螞蟻和蜜蜂等社交昆蟲會交換複雜的資訊並參與集體決策(請參見 Orit Peleg 於《Physics Today》的研究,2019年4月,第66頁)。人類的大腦也是極其複雜的資訊處理系統。

生命的資訊基礎使得一些科學家提出了一個非正式的宣言:「生命=物質+資訊」。 但是,為了使該方程式獲得真正的解釋和預測能力,需要一個將資訊連結到物質的正式理論框架。這個連結關係的第一條線索出現在1867年。蘇格蘭物理學家詹姆斯·克拉克·馬克士威,在給朋友的一封信中,設想了一個微小的生物(此生物後來被稱之為「惡魔」),它可以觀察在一盒氣體中的每個分子。透過操縱盒子中的隔板,這個惡魔可以將所有快速移動的分子引導到盒子的左側,而緩慢移動的分子引導到盒的右側。

圖1. 黏菌。 單細胞的聚集體,有時採取協調一致的行動,表現得像單一個生物體。 (由CNRS的Audrey Dussutour提供)

由於分子速度是溫度的量度,因此,此惡魔實際上是利用分子的資訊在盒內製造熱梯度(heat gradient)。工程師便可以利用該熱梯度來提取能量而對外作功(work)。從表面上來看,馬克士威設計了一種完全由資訊提供動力的永動機 (perpetual motion machine),而此機器違反了熱力學第二定律(請參閱Eric Lutz和Sergio Ciliberto刊登於《Physics Today》的文章,2015年9月,第30頁)。

為了解決此悖論(paradox),我們必須將資訊量化,並將其正式納入熱力學定律。近代資訊理論(information theory)的基礎4,是由克勞德·夏農(Claude Shannon)在1940年代後期所奠定的。夏農將資訊定義為不確定性的減少。例如,二進位元(binary digit) 是通過觀察拋硬幣的結果是正面或是反面而所獲得的資訊。夏農的資訊論和熱力學的結合最終導致資訊被識別為「負熵」。因此,惡魔所獲得的資訊必須由熵在某個階段的上升來作補償。例如,當惡魔對於分子資訊的記憶被清除以便能夠重複循環時。

隨著奈米技術(nanotechnology)的進步,馬克士威的惡魔想像實驗得以透過實驗得到實踐。但是,數十億年以來,生命一直在製造和使用各種惡魔。 我們的身體充滿著它們5。複製DNA、沿著纖維運輸貨物或泵送質子通過細胞膜的分子機器的運行非常接近理想的熱力學極限 (thermodynamic limit)。它們遊走在熱力學第二定律的邊緣以獲得能量上的優勢6,7。人類的大腦也使用了一種惡魔,也就是「電壓門控離子通道 (voltage-gated ion channels)」,來傳播電訊號。這些離子通道使得大腦能夠以相當於昏暗燈泡的能量運作著,儘管大腦具有相當於一台百萬瓦級超級計算機8的強大功能。

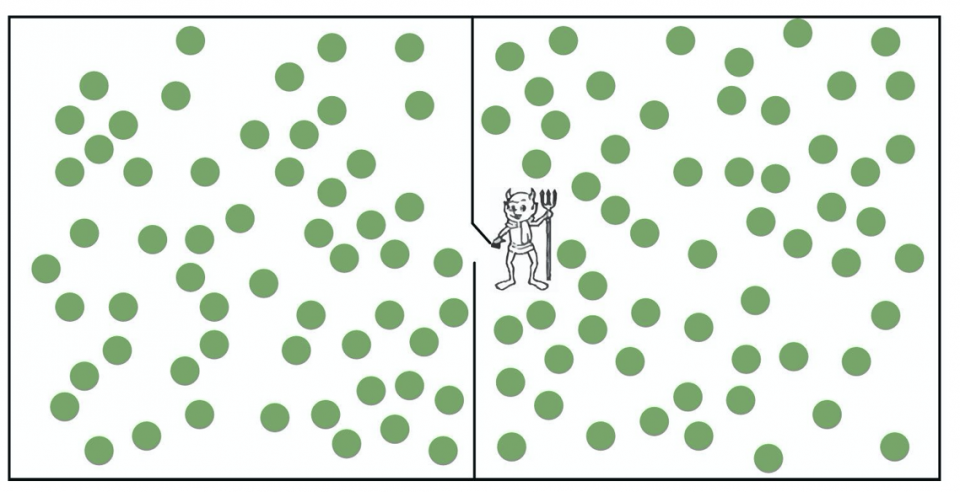

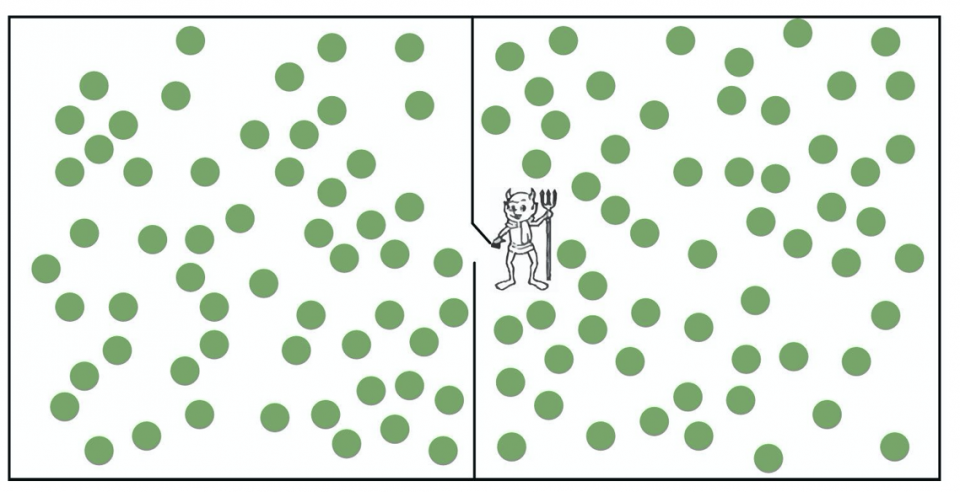

下圖為一氣體盒子,盒內的氣體分子(綠色)可以通過隔板上的小孔而穿梭於左右兩腔室中。隔板上的小孔被一快門擋住,而1867年馬克士威的腦力結晶,小惡魔所控制著。此惡魔觀察隨機來往的分子,藉由打開和關閉快門,使得快速移動的分子從右腔室移往左腔室,而緩慢移動的分子則移往右腔室。透過這個機制就可以將無序的分子運動轉換為定向的機械運動。數十年來,這個「惡魔」像一個物理學的核心問題但大家卻不願面對的真相,大多數的時候它只是被當作一個理論難題而暫先不予理會。在馬克士威提出這個想像實驗的一個世紀以後,一個真正的惡魔在他的出生地愛丁堡(Edinburgh)的一個實驗室裡被製造出來了。實驗中用到了一個分子環,該環可以在兩端具有阻攔物的棒上來回滑動。在棒的中間有另一個分子,該分子以兩種構造型態存在;一種構造型態阻止分子環通過,而另一種允許分子環通過。因此,這個分子就像是一個閘門,類似於馬克士威最初構想的可以控制開闔的快門17。

緊隨此實驗帶領之下,眾多的惡魔設備紛紛出現,其中包括由芬蘭阿爾託大學(Aalto University)的Prof. Jukka Pekola所領導的奈米科學小組和紐約州立大學石溪分校(Stony Brook University)的 Prof. Dmitri Averin 團隊所建造的資訊驅動冰箱18。在這個冰箱裡,氣體分子的角色由電子所扮演。此單電子被限制於一個奈米尺寸且與熱槽(heat bath)耦合的盒子中。冷卻循環利用盒內具有特定電子能量的兩個簡併態(degenerate states)的存在。在循環最開始,電子處於一個確定的非簡併狀態。外加電場將電子的能量提高到簡併能級,這樣電子可以以相等的機率停留在兩個簡併態中的任何一個。

這種不確定性的引入意味著電子的熵增加,而熱槽的熵(也意味著溫度)則相對應地減少。此時與第一個單電子盒子耦合的另一個盒子扮演著惡魔的角色,它探測電子處於兩種狀態中的哪一個,並自動將資訊反饋給提供驅動的外加電場。電場利用這個資訊快速地將電子返回到初始的非簡併狀態,從而完成整個冷卻循環。研究人員發現,每次循環產生1位元資訊量 (其對應電子所處的狀態)的過程,能夠以75%的平均效率從熱槽中提取熱量。馬克士威是對的:資訊確實可以作為一種驅動燃料。

生物資訊的環境性質

惡魔僅是生命資訊的冰山一角。生物資訊遠遠不止於優化能量分配的功能;它經常扮演管理者的角色。考慮胚胎從受精卵發育的過程(圖2),它在每一個階段都受到由多種物理和化學過程進行精細調整的資訊網路的監督,所有這些安排使得最終複雜的形式得以正確的結構和形態出現。

利用基因調控網路中的資訊流來模擬胚胎形成(embryogenesis)的嘗試已經非常成功。艾瑞克·大衛森(Eric Davidson)和加州理工學院(Caltech)的同事,從化學上刻畫出了控制海膽早期發育的基因網路的完整連接圖。通過追蹤資訊流,該團隊編寫了一套計算機程式來逐步模擬此基因網路的動力學模式。在每一個階段,他們將計算機模擬結果與觀察到的海膽發育階段進行比較,並獲得了極佳的吻合度。研究人員還在計算機模型中考慮因特定基因靜默(gene silencing)而造成的作用,以預測發生突變的胚胎會發生什麼事;他們的模型結果再次與實驗觀察相符9。

普林斯頓大學(Princeton University)的Prof. Thomas Gregor和Prof. William Bialek所領導的團隊,一直在研究果蠅發育的初期階段,尤其是獨特的形態特徵最初是如何出現的。在發育過程中,細胞需要知道它們在三維空間中相對於其他細胞的位置。那麼它們又如何能獲取該位置資訊呢?人們很早就知道,細胞具有一種基於化學梯度的全球定位系統(GPS),而化學梯度又受到特定基因的表達程度所調節。普林斯頓大學的研究團隊最近將注意力集中在四種所謂的「溝紋基因(gap genes)」上,這些基因透過在身體構造上形成間隔或條帶,爲胚胎的形態奠定基礎。研究人員發現,細胞透過利用貝式概率(Bayesian probabilities)的方式,從基因表達水平中提取出最佳的位置資訊,從而達到驚人的1%準確性。研究人員還進一步將貝式優化模型應用到突變種上,並正確地預測胚胎變化後的形態10。

這些分析提出了一個關鍵性的哲學問題,直指物理學和生物學概念上不匹配的問題核心。基因調控網路的研究和貝式演算法的應用,目前被視爲現象學模型(phenomenological models),其中「資訊」是產生真實生物體的逼真模擬的一種方便替代品或標籤。但是馬克士威的惡魔想像實驗給我們的啓發是,資訊實際上是一種物理量,它可以深刻地影響物質的行爲表現。夏農所定義的資訊不僅是一個非正式的參數,相反地,它是一個基本的物理變量,在熱力學定律中佔有一席之地。

夏農強調,他的資訊論純粹談及資訊流的效率和能力,並不包含所傳達資訊的含義。但是在生物學中,意義或環境至關重要。如何才能從數學層面上探得指導、監督或環境資訊的性質呢?有一種方法是分子生物學中所謂的「中心法則(central dogma)」,這是由法蘭西斯‧克里克(Francis Crick)在他和詹姆斯.華生(James Watson)推論出DNA的雙螺旋結構大約十年後所創造出的一個術語。中心法則認爲,資訊是單向流動的,從 DNA 到製造蛋白質的機器,再到生物體。我們或許可稱之爲「由下而上」的流動。

如今已知道生物學中的資訊傳遞是一個雙向的過程,涉及反饋循環和由上而下的資訊流動 (請參閱George Ellis 於《Physics Today》的文章,2005年7月,第49頁)。例如,如果生長在培養皿中的細胞過於擁擠,它們將停止分裂,這種現象被稱之為「接觸抑制作用 (contact inhibition)」。此外,國際太空站(International Space Station)上的微生物實驗表明,細菌在零重力環境下會表達的基因可能與在地球上不同。顯然,系統層面的物理作用力會在分子層級上影響基因的表達。

塔夫茨大學艾倫發現中心(Tufts University’s Allen Discovery Center)的Michael Levin 和同事們的工作,爲「由上而下」的資訊流,提供了一個經典的範例。Levin 的團隊正在探索,對於控制一些生物體的生長和形態而言,系統層級的電圖樣(electrical patterning)如何能像機械力或化學圖樣(chemical patterning)一樣重要。健康細胞是電極化的,它們透過泵出離子以在細胞壁兩側維持幾十或幾百毫伏的電位差。相反地,癌細胞則傾向於去極化。

Levin 的團隊發現,在多細胞生物中,組織內的細胞極化圖樣在生長發育、傷口癒合和器官再生中扮演著關鍵性的角色。透過化學方法破壞這些電極化圖樣,該團隊可以產生出新的有序形態11。真渦蟲屬扁蟲(Planarian Flatworms)可以作爲方便的實驗對象。如果將一隻正常的扁蟲切成兩半,頭部的一半會長出一條新的尾巴,而尾巴的一半會長出一個新的頭部,從而形成兩隻完整的扁蟲。但是,藉由改變傷口附近的電極化狀態,可以製造出具有兩個頭部或兩個尾巴的扁蟲,如圖3所示 (請參閱《Physics Today》,2013年3月,第16頁)。

令人驚訝的是,如果將這些畸形的扁蟲再次切成兩半,它們並不會恢復到正常的形態。相反地,雙頭扁蟲會產生出更多的雙頭扁蟲,而雙尾扁蟲亦是如此。儘管所有的扁蟲都擁有相同的 DNA,它們看起來卻像是不同的物種。系統的形態資訊必然被分佈儲存於各段組織中,並在基因層級上指導合適的再生過程 。然而,這一切是如何做到的呢?是有一套電信號密碼與遺傳密碼同步運作嗎?

表觀遺傳學(epigenetics),其研究的是在不改變 DNA 序列的前提下,可以引起基因表達或細胞表現發生變化的物理或其他機制。關於表觀遺傳的資訊儲存、處理和傳達機制,我們所知甚少。但它們在生物學中的作用卻至關重要。為了取得這方面的進展,我們需要發現電、化學以及基因等,這些不同類型的資訊圖樣如何相互作用從而產生一個調節體系,以管理生命物質的組織,並將其轉化爲特定的表現型(phenotype)。

利用資訊的術語而非純粹分子學的術語來思考生命物質中的物理學,就像是計算機領域中軟體和硬體之間的區別一樣。正如同要完全理解一個特定的計算機應用程式(例如 PowerPoint),需要同時掌握軟體工程原理以及計算機電路的物理學。因此,只有當生物資訊動力學的原理被充分闡析,我們才能理解生命。

圖2. 人類的胚胎,長38 毫米,8至9 週 。 (圖片改編自 Anatomist90, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.)

動力學的新概念

自從艾薩克·牛頓(Isaac Newton)時代以來,一種基本的二元論(dualism)就已滲透於物理學。雖然物理狀態會隨着時間而演化,但其底層的物理定律通常被認爲是不變的。這個假設是哈密頓力學(Hamiltonian dynamics)、軌跡可積性(trajectory integrability) 和遍歷性(ergodicity)的基礎。但是,永恆不變的定律並不適用於生物系統。在生物系統中,資訊的動態模式與隨時間變化的化學網路相耦合,而所表達的資訊(例如,基因的開啟)可能同時取決於整體的物理作用以及局部的化學信號。

生物系統的演化具有開放的多樣性、新穎性和不可預測性,這也與非生物系統隨時間變化的方式形成了鮮明的對比。然而,生物系統並不意味着著混沌(chaos),我們仍然可以找到許多系統運作規則的例證。以通用的遺傳密碼爲例,核苷酸三聯體CGT,編碼著氨基酸中的精氨酸。雖然這個運作規則沒有什麼已知的例外,但是將它看作像是萬有引力定律一樣一成不變的自然法則是錯誤的。幾乎可以肯定的是,CGT作爲精氨酸的遺傳密碼是數百萬年前從一些更早、更簡單的規則中出現的。生物學中像是這樣的例子比比皆是。

一個更加寫實描述生物系統的變化,是將動力學規則的改變視作系統狀態的函數2, 12。這種依賴於系統狀態的動力學,開闢了豐富而新穎的行為,但它仍未成為一個正式的數學理論。爲了理解可能帶來的結果,不妨將它與下一盤西洋棋做類比。在標準的棋藝競賽中,系統是封閉的,遊戲規則是固定的。開局時,棋手可以自由地探索棋子的各種佈局。雖然這意味着巨大的可能性,但因受到固定規則的約束,佈局的方式只能是棋盤上所有可能的排列組合中的一個小子集。儘管可能有很多的佈局方法,但有更多是不允許的佈局方式,比如讓所有主教棋子佔據著相同顏色的方格。

現在想像一種經過修改的西洋棋遊戲,它的規則可以根據遊戲的整體狀態,如系統層級或由上而下的條件,進行更改。舉一個看上去有點愚蠢的例子,如果白棋處於優勢,那麼或許可以允許黑棋的兵既可以向前走,也可以向後走。在這個延伸版本的西洋棋遊戲中,系統是開放的,而且會出現使用標準西洋棋的固定規則時,根本無法實現的遊戲狀態。這個虛構的遊戲就像是生物學。在生物學中,生命體也是開放系統,它們能夠實現在非生命系統看似不可能完成的事情。

為了在一個成功描繪由上而下資訊流的簡單模型中,探索依賴於系統狀態的動力學結果,我在亞利桑那州立大學(Arizona State University)的研究團隊,使用了一種經過修改的一維細胞自動機(cellular automaton, CA)模型。標準的細胞自動機模型具有一排方格(正方形或像素)。每一個方格要麼是空白狀態,要麼是被填充狀態(例如,分別為白色或黑色)。根據方格的現有狀態以及其最近鄰居的狀態,一套固定規則的演算法用來更新每個方格的狀態。我們的系統總共有 256 種可能的更新規則13。

開始利用細胞自動機模型進行電腦模擬時,需要先給定一個初始的方格狀態圖樣。習慣上常表示為0 和 1 組合而成的二進制序列,然後透過反覆使用所選擇的更新規則,讓方格狀態圖樣演化。許多的更新規則只有造成無趣的結果,但有少數規則會產生出複雜的演化模式。在執行模擬時,我的同事 Alyssa Adams 和 Sara Walker 耦合了兩個標準的細胞自動機模型,其中一個代表生物體,而另一個代表環境14。

這兩位研究人員允許代表生物體的模型,其更新規則在每次疊代中可以改變。爲了確定在任何給定的疊代中,到底要應用 256 種規則中的哪一種,他們將生物體模型中的方格,捆綁成相鄰的三聯體,如:000、010、110 等等,並比較每個三聯體的相對頻率在生物體模型與在環境模型中的差別。這樣的安排就改變了更新規則,使其既是生物體模型狀態的函數(使系統具有自指性),也是環境模型狀態的函數(使成爲一個開放的系統)。

Adams 和 Walker 在電腦上進行了數千種模擬,以尋找出有趣的方格狀態圖樣。他們想要找出既「開放」,意即生物體不會很快回到其初始狀態,又「創新」的演化行爲。創新意味着,所觀察到的生物體狀態序列,都不會出現在,從任何初始狀態開始,具有 256 種可能的固定規則的細胞自動機模型中。這就好比在經過修改的西洋棋遊戲中,四個主教最終出現在相同顏色的方格中。儘管這種開放、創新的演化行爲很少見,但還是出現了一些明確的例子。模擬過程雖花費了大量的計算時間,但 Adams 和 Walker 的發現足以讓人相信,即使在他們的簡單模型中,依賴於系統狀態的動力學,提供了通往復雜性和多樣性的新路徑。他們的研究顯示,僅僅處理資訊是不夠的。爲了完全描繪出生物學的豐富性,資訊處理規則本身也必須隨時間演化。

量子邊緣上的生命

如果生物學使用了新物理,像是依賴於系統狀態的動力學規則,那麼它是在簡單分子和活細胞之間的哪個位置出現的呢?細胞自動機模型或許具有啟發性,但畢竟它們是極為簡化的卡通模型,不算是真正的物理原理,它並不會告訴我們要去哪裡找尋演生現象(emergent phenomena)。碰巧的是,物理學中已經包含了依賴於狀態的動力學的一個熟悉例子:量子力學。

在孤立的狀態下,由同調波函數(coherent wavefunction)所描述的純量子態會以可預測的方式演化,遵循著一個眾所皆知的數學法則–「么正演化(unitary evolution)」。但是當進行測量時,量子態會突然改變,這種現象通常被稱爲波函數的坍塌。在理想的測量中,波函數坍塌會將系統投射到與被測量的可觀測量(observable),其相對應的一個可能的本徵態(eigenstate)上。在這一步,么正演化規則被玻恩規則(Born rule)取代,後者預測了測量結果的相對機率,並將不確定性因素引入了量子力學。這標誌着從量子到古典領域的轉變。因此,量子力學能告訴我們是什麼讓生命運轉的嗎?

薛丁格在他著名的都柏林演講中,使用了量子力學來解釋遺傳資訊儲存的穩定性。早在克里克和華生解釋DNA結構之前,薛丁格就曾推論出遺傳資訊必須在分子層級上儲存於一種他稱之為「非週期性晶體」中,而這最終被證明是對作爲遺傳物質載體的核酸高分子的一個直觀描述。然而,一種可能性仍然存在,那就是量子現象在生物體中或許扮演着更普遍的角色。

在隨後的幾十年中,一個普遍的假設流傳開來,那就是在生命物質的溫暖且嘈雜的環境中,量子現象將被扼殺,而古典的化學理論足以解釋生命。然而,在過去十年左右的時間裡,人們對複雜的量子現象,如:疊加(superposition)、糾纏(entanglement)和穿隧 (tunneling) 效應等,可能對生命有著至關重要的影響,越來越感興趣。儘管仍有相當多的懷疑,但科學家目前對「量子生物學」這一新領域,正在進行深入的研究15。研究焦點集中在各式各樣的主題上,例如:光合作用中的同調能量傳輸、鳥類的磁性感知能力,還有蒼蠅的嗅覺反應。

在奈米尺度上,研究生命物質的量子特性,面臨著重大的挑戰。對生命運轉至關重要的系統,可能涉及到數個自由度(degrees of freedom),因此它們可能遠離熱力學平衡狀態,並且可能與周圍的熱環境強烈耦合。但正因如此,我們或許能期待,在非平衡量子統計力學領域中,可能會出現新的物理學。

一組可能相關的實驗是測量有機分子的電子電導率。最近,Gábor Vattay 和同事們聲稱,許多生物上重要的分子,例如:蔗糖和維生素D3,都具有獨特的電子電導性質,其性質與絕緣體和無序金屬導體之間的臨界相變點有關。他們寫道:“這些發現說明了生命物質中存在著一種普遍的電荷傳輸機制” 16。 儘管他們的發現不足以說明量子奇異性(quantum weirdness)可以解釋生命,但他們確實暗示著,量子調諧的大分子(quantum-tuned large molecule)領域,是人們可能會發現薛丁格和他同時代的人,所猜測的新物理學出現的地方。

想法的碰撞

理論物理學家約翰·阿奇博爾德·惠勒(John Archibald Wheeler)曾經說過,科學的重要進展是來自於不同想法的碰撞,多於不斷積累的知識。生物物理學處於物理科學和生命科學這兩大科學領域的交界。每個領域都有自己的詞彙,也有自己獨特的概念框架。物理學根植於力學的概念,而生物學根植於資訊的概念。 這兩者碰撞出的火花,預示著一個新的科學領域。在該領域中,現在被正式理解為一個物理量的「資訊 」,佔有著重要的地位,從而將用於統一物理學和生物學2。

在過去的幾十年裡,分子生物學的巨大進展,很大程度上歸功於力學的概念被應用於生物系統中,這是物理學概念滲透於生物科學的例子。奇妙的是,相反的情況正在發生。許多物理學家,特別是那些從事量子力學基礎問題研究的人,主張將資訊置於物理學的核心位置,而另一些物理學家則猜測,新的物理學潛藏在引人注目但令人困惑的生物體的世界中。生物學正逐漸成爲物理學的下一個偉大前沿。

REFERENCES

1. E. Schrödinger, What Is Life? The Physical Aspect of the Living Cell, Cambridge U. Press (1944).

2. P. Davies, The Demon in the Machine: How Hidden Webs of Information Are Solving the Mystery of Life, U. Chicago Press (2019).

3. U. Alon, An Introduction to Systems Biology: Design Principles of Biological Circuits, Chapman & Hall/CRC Press (2006).

4. J. Soni, R. Goodman, A Mind at Play: How Claude Shannon Invented the Information Age, Simon & Schuster (2017).

5. P. Hoffman, Life’s Ratchet: How Molecular Machines Extract Order from Chaos, Basic Books (2012).

6. P. M. Binder, A. Danchin, Eur. Mol. Biol. Org. Rep. 12, 495 (2011).

7. P. Ball, “Bacteria replicate close to the physical limit of efficiency,” Nature (20 September 2012).

8. W. Loewenstein, The Touchstone of Life: Molecular Information, Cell Communication, and the Foundations of Life, Oxford U. Press (1999), p. 227.

9. J. Smith, E. Davidson, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 105, 20089 (2008).

10. M. D. Petkova et al., Cell 176, 844 (2019).

11. M. Levin, Regen. Med. 6, 667 (2011).

12. N. Goldenfeld, C. Woese, Annu. Rev. Cond. Mat. Phys. 2, 375 (2011).

13. S. Wolfram, A New Kind of Science, Wolfram Media (2002).

14. A. Adams et al., Sci. Rep. 7, 997 (2017).

15. J. McFadden, J. Al- Khalili, Life on the Edge: The Coming of Age of Quantum Biology, Broadway Books (2014).

16. G. Vattay et al., J. Phys.: Conf. Ser. 626, 012023 (2015).

17. V. Serreli et al., Nature 445, 523 (2007).

18. J. V. Koski et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 111, 13786 (2014)

本文作者: 保羅·戴維斯是亞利桑那大學坦佩分校物理系特聘教授,基礎科學超越中心主任。

譯者: 温福來目前是受科技部延攬的助理研究學者,任職於中央研究院物理研究所。

本文感謝Physics Today (American Institute of Physics) 同意物理雙月刊進行中文翻譯並授權刊登。原文刊登並收錄於Physics Today, May/2020 雜誌內(Physics Today 73, 8, 34 (2020); https://physicstoday.scitation.org/doi/10.1063/PT.3.4546;原文作者Paul Davies 。中文編譯:温福來目前是受科技部延攬的助理研究學者,任職於中央研究院物理研究所。

Physics Bimonthly (The Physics Society of Taiwan) appreciates that Physics Today (American Institute of Physics) authorizes Physics Bimonthly to translate and reprint in Mandarin. The article is contributed by Paul Davies, and is published on Physics Today 73, 8, 34 (2020); https://physicstoday.scitation.org/doi/10.1063/PT.3.4546). The article in Mandarin is translated by Fu Lai, Wen, Postdoctoral, IOP, Academia Sinica

自從詹姆斯·克拉克·馬克士威 (James Clerk Maxwell) 提出了他著名的惡魔假說之後,資訊 (information)和物理之間就已隱含著關聯。現在,資訊正成為連接物理學和生物學的關鍵概念。

對於物理學家來說,生命就像是魔術般神奇。生物成就壯舉,如此耀眼且神祕,以至於人們很容易忘記它們其實是由普通原子所構成的。但是,如果生命的奧秘不在於製造生物體的材料,那又是什麼呢?是什麼賦予了生物體獨特的活力,使它們與眾不同?這就是埃爾溫‧薛丁格 (Erwin Schrödinger) 在1943年於愛爾蘭都柏林 (Dublin, Ireland) 舉行的一系列著名演講中所提出的問題,並於次年出版了一本極具影響力的書,名為《生命是什麼》1?

薛丁格 (Schrödinger) 是理論物理學的巨人,也是量子力學的創始人之一。量子力學無論在應用還是在準確性方面,都是有史以來最成功的科學理論。例如,當應用於電磁場時,它能以超過十位有效數字的精確度,正確地預測電子的異常磁矩 (anomalous magnetic moment)。幾乎一下子,量子力學解釋了無生命物質的本質,從亞原子粒子到原子和分子再到恆星。但令人沮喪的是,它並不能解釋生命物質。 儘管在過去的幾十年中,生物學取得了驚人的進步,但是生命仍然是個謎。 沒有人能確定生命是什麼或是如何開始的2。

當被問到物理學是否可以解釋生命時,大多數的物理學家都會回答「是」。但更核心的問題是,已知的物理學是否可以解釋生命,或者根本上需要新的基礎物理。在1930年代,許多量子力學的先驅,包含著名的尼爾斯·波耳 (Niels Bohr),尤金·維格納 (Eugene Wigner) 和維爾納·海森堡 (Werner Heisenberg),都直覺上認為生命物質中的確存在著一些新的物理規律。薛丁格不確定地推測說:「我們必須做好準備去發現一種普遍存在於生物系統中新的物理定律」,但他沒說那可能是什麼。

這些問題超出了單純的學術興趣。 天文生物學 (astrobiology) 的核心目標是尋找地球以外的生命痕跡,但是如果沒有先定義「生命」,就很難確切知道該尋找什麼。例如,美國航空暨太空總署(NASA)計劃執行一項任務,以飛越從土星衛星二號(Enceladus)表面裂縫中所噴出的物質羽流。(註:土衛二是已知含有有機分子的星球,詳細請參閱約翰· 斯賓塞(John Spencer)在《Physics Today》雜誌中的文章,2011年11月,第38頁)怎樣才能使懷疑論者相信該物質流中含有生命,或含有曾經存活過的有機體的碎屑,而不是某種形式的前生命 (pre-life)物質?與磁場的測量不同,科學家缺乏生命的量測器,一種能夠量化化學混合物朝向已知生命發展過程的指標儀器。

大多數的天體生物學家專注在找尋我們所知的生命象徵。 例如,NASA於1970年代的火星維京飛行任務 (Viking mission),便以尋找碳代謝 (carbon metabolism) 的跡象為的地表生命指標。另一個備受關注的生命象徵是同手性 (homochirality)–也就是僅存在著一種鏡像異構物 (enantiomer)。儘管物理定律具有左右對稱性,但已知的生命形式使用了具有左旋性(left-handed)的胺基酸和具有右旋性(right-handed)的糖。不過由於無機的土壤化學反應可以模擬新陳代謝(metabolism),而且在不涉及生命的條件下,同手性也可以透過反覆的化學循環而產生,因此這些假定的生物象徵仍有待商榷。

在更遠的地方,識別生命的問題變得更加困難。天體生物學家將希望寄於探測系外行星 (extrasolar planets) 大氣中的氧氣。但同樣地,大氣中的氧氣並不是光合作用 (photosynthesis) 的明確標誌,因為非生物過程也會產生充滿氧的大氣環境。我們所缺乏的是關於「生命」的一般定義,而此定義與生命其底層的化學物質無關。是否存在著即使有我們未知的生命型態,也可以體現出可識別的生命象徵的普遍性原則呢?

兩種文化

物理學和生物學之間的鴻溝不僅僅是關於複雜性的問題,此兩者的概念框架存在著根本上的差異。物理學家使用能量、熵(entropy)、分子間作用力和反應速率等概念來研究生命,而生物學家則使用截然不同的敘述,例如信號、代碼、轉錄和轉譯(即「資訊」的語言)之類的術語。一個引人注目的例證是新穎的CRISPR技術,該技術使科學家能夠編輯生命密碼(詳請參閱Giulia Palermo等人刊登於《Physics Today》的文章,2019年4月,第30頁)。蓬勃發展的生物物理學領域,便試圖透過對各種生物控制網路中的資訊流和儲存模式進行數學建模,來橋接物理學和生物學之間的鴻溝。

生命在各個層次上都在進行資訊儲存和處理,而不僅僅只於DNA。一段加密具有功能性的DNA序列 ,也就是「基因」,可以透過化學訊息(chemical messengers)打開或關閉其他基因,而且它們通常會形成複雜的網路結構。這些化學電路類似於電子或計算組件,有時構成執行邏輯操作的模組或閘門3。

在細胞層級上,各種物理機制都允許資訊傳遞(signaling),並誘導出合作行為。像圖1所示的那樣,黏菌(slime molds)就是一個引人注目的例子。它們是單細胞的聚集體,可以自我組織成奇特的形狀,有時協調的動作表現,彷彿它們是單一的生物體。同樣地,螞蟻和蜜蜂等社交昆蟲會交換複雜的資訊並參與集體決策(請參見 Orit Peleg 於《Physics Today》的研究,2019年4月,第66頁)。人類的大腦也是極其複雜的資訊處理系統。

生命的資訊基礎使得一些科學家提出了一個非正式的宣言:「生命=物質+資訊」。 但是,為了使該方程式獲得真正的解釋和預測能力,需要一個將資訊連結到物質的正式理論框架。這個連結關係的第一條線索出現在1867年。蘇格蘭物理學家詹姆斯·克拉克·馬克士威,在給朋友的一封信中,設想了一個微小的生物(此生物後來被稱之為「惡魔」),它可以觀察在一盒氣體中的每個分子。透過操縱盒子中的隔板,這個惡魔可以將所有快速移動的分子引導到盒子的左側,而緩慢移動的分子引導到盒的右側。

圖1. 黏菌。 單細胞的聚集體,有時採取協調一致的行動,表現得像單一個生物體。 (由CNRS的Audrey Dussutour提供)

由於分子速度是溫度的量度,因此,此惡魔實際上是利用分子的資訊在盒內製造熱梯度(heat gradient)。工程師便可以利用該熱梯度來提取能量而對外作功(work)。從表面上來看,馬克士威設計了一種完全由資訊提供動力的永動機 (perpetual motion machine),而此機器違反了熱力學第二定律(請參閱Eric Lutz和Sergio Ciliberto刊登於《Physics Today》的文章,2015年9月,第30頁)。

為了解決此悖論(paradox),我們必須將資訊量化,並將其正式納入熱力學定律。近代資訊理論(information theory)的基礎4,是由克勞德·夏農(Claude Shannon)在1940年代後期所奠定的。夏農將資訊定義為不確定性的減少。例如,二進位元(binary digit) 是通過觀察拋硬幣的結果是正面或是反面而所獲得的資訊。夏農的資訊論和熱力學的結合最終導致資訊被識別為「負熵」。因此,惡魔所獲得的資訊必須由熵在某個階段的上升來作補償。例如,當惡魔對於分子資訊的記憶被清除以便能夠重複循環時。

隨著奈米技術(nanotechnology)的進步,馬克士威的惡魔想像實驗得以透過實驗得到實踐。但是,數十億年以來,生命一直在製造和使用各種惡魔。 我們的身體充滿著它們5。複製DNA、沿著纖維運輸貨物或泵送質子通過細胞膜的分子機器的運行非常接近理想的熱力學極限 (thermodynamic limit)。它們遊走在熱力學第二定律的邊緣以獲得能量上的優勢6,7。人類的大腦也使用了一種惡魔,也就是「電壓門控離子通道 (voltage-gated ion channels)」,來傳播電訊號。這些離子通道使得大腦能夠以相當於昏暗燈泡的能量運作著,儘管大腦具有相當於一台百萬瓦級超級計算機8的強大功能。

馬克士威的惡魔想像實驗

緊隨此實驗帶領之下,眾多的惡魔設備紛紛出現,其中包括由芬蘭阿爾託大學(Aalto University)的Prof. Jukka Pekola所領導的奈米科學小組和紐約州立大學石溪分校(Stony Brook University)的 Prof. Dmitri Averin 團隊所建造的資訊驅動冰箱18。在這個冰箱裡,氣體分子的角色由電子所扮演。此單電子被限制於一個奈米尺寸且與熱槽(heat bath)耦合的盒子中。冷卻循環利用盒內具有特定電子能量的兩個簡併態(degenerate states)的存在。在循環最開始,電子處於一個確定的非簡併狀態。外加電場將電子的能量提高到簡併能級,這樣電子可以以相等的機率停留在兩個簡併態中的任何一個。

這種不確定性的引入意味著電子的熵增加,而熱槽的熵(也意味著溫度)則相對應地減少。此時與第一個單電子盒子耦合的另一個盒子扮演著惡魔的角色,它探測電子處於兩種狀態中的哪一個,並自動將資訊反饋給提供驅動的外加電場。電場利用這個資訊快速地將電子返回到初始的非簡併狀態,從而完成整個冷卻循環。研究人員發現,每次循環產生1位元資訊量 (其對應電子所處的狀態)的過程,能夠以75%的平均效率從熱槽中提取熱量。馬克士威是對的:資訊確實可以作為一種驅動燃料。

生物資訊的環境性質

惡魔僅是生命資訊的冰山一角。生物資訊遠遠不止於優化能量分配的功能;它經常扮演管理者的角色。考慮胚胎從受精卵發育的過程(圖2),它在每一個階段都受到由多種物理和化學過程進行精細調整的資訊網路的監督,所有這些安排使得最終複雜的形式得以正確的結構和形態出現。

利用基因調控網路中的資訊流來模擬胚胎形成(embryogenesis)的嘗試已經非常成功。艾瑞克·大衛森(Eric Davidson)和加州理工學院(Caltech)的同事,從化學上刻畫出了控制海膽早期發育的基因網路的完整連接圖。通過追蹤資訊流,該團隊編寫了一套計算機程式來逐步模擬此基因網路的動力學模式。在每一個階段,他們將計算機模擬結果與觀察到的海膽發育階段進行比較,並獲得了極佳的吻合度。研究人員還在計算機模型中考慮因特定基因靜默(gene silencing)而造成的作用,以預測發生突變的胚胎會發生什麼事;他們的模型結果再次與實驗觀察相符9。

普林斯頓大學(Princeton University)的Prof. Thomas Gregor和Prof. William Bialek所領導的團隊,一直在研究果蠅發育的初期階段,尤其是獨特的形態特徵最初是如何出現的。在發育過程中,細胞需要知道它們在三維空間中相對於其他細胞的位置。那麼它們又如何能獲取該位置資訊呢?人們很早就知道,細胞具有一種基於化學梯度的全球定位系統(GPS),而化學梯度又受到特定基因的表達程度所調節。普林斯頓大學的研究團隊最近將注意力集中在四種所謂的「溝紋基因(gap genes)」上,這些基因透過在身體構造上形成間隔或條帶,爲胚胎的形態奠定基礎。研究人員發現,細胞透過利用貝式概率(Bayesian probabilities)的方式,從基因表達水平中提取出最佳的位置資訊,從而達到驚人的1%準確性。研究人員還進一步將貝式優化模型應用到突變種上,並正確地預測胚胎變化後的形態10。

這些分析提出了一個關鍵性的哲學問題,直指物理學和生物學概念上不匹配的問題核心。基因調控網路的研究和貝式演算法的應用,目前被視爲現象學模型(phenomenological models),其中「資訊」是產生真實生物體的逼真模擬的一種方便替代品或標籤。但是馬克士威的惡魔想像實驗給我們的啓發是,資訊實際上是一種物理量,它可以深刻地影響物質的行爲表現。夏農所定義的資訊不僅是一個非正式的參數,相反地,它是一個基本的物理變量,在熱力學定律中佔有一席之地。

夏農強調,他的資訊論純粹談及資訊流的效率和能力,並不包含所傳達資訊的含義。但是在生物學中,意義或環境至關重要。如何才能從數學層面上探得指導、監督或環境資訊的性質呢?有一種方法是分子生物學中所謂的「中心法則(central dogma)」,這是由法蘭西斯‧克里克(Francis Crick)在他和詹姆斯.華生(James Watson)推論出DNA的雙螺旋結構大約十年後所創造出的一個術語。中心法則認爲,資訊是單向流動的,從 DNA 到製造蛋白質的機器,再到生物體。我們或許可稱之爲「由下而上」的流動。

如今已知道生物學中的資訊傳遞是一個雙向的過程,涉及反饋循環和由上而下的資訊流動 (請參閱George Ellis 於《Physics Today》的文章,2005年7月,第49頁)。例如,如果生長在培養皿中的細胞過於擁擠,它們將停止分裂,這種現象被稱之為「接觸抑制作用 (contact inhibition)」。此外,國際太空站(International Space Station)上的微生物實驗表明,細菌在零重力環境下會表達的基因可能與在地球上不同。顯然,系統層面的物理作用力會在分子層級上影響基因的表達。

塔夫茨大學艾倫發現中心(Tufts University’s Allen Discovery Center)的Michael Levin 和同事們的工作,爲「由上而下」的資訊流,提供了一個經典的範例。Levin 的團隊正在探索,對於控制一些生物體的生長和形態而言,系統層級的電圖樣(electrical patterning)如何能像機械力或化學圖樣(chemical patterning)一樣重要。健康細胞是電極化的,它們透過泵出離子以在細胞壁兩側維持幾十或幾百毫伏的電位差。相反地,癌細胞則傾向於去極化。

Levin 的團隊發現,在多細胞生物中,組織內的細胞極化圖樣在生長發育、傷口癒合和器官再生中扮演著關鍵性的角色。透過化學方法破壞這些電極化圖樣,該團隊可以產生出新的有序形態11。真渦蟲屬扁蟲(Planarian Flatworms)可以作爲方便的實驗對象。如果將一隻正常的扁蟲切成兩半,頭部的一半會長出一條新的尾巴,而尾巴的一半會長出一個新的頭部,從而形成兩隻完整的扁蟲。但是,藉由改變傷口附近的電極化狀態,可以製造出具有兩個頭部或兩個尾巴的扁蟲,如圖3所示 (請參閱《Physics Today》,2013年3月,第16頁)。

令人驚訝的是,如果將這些畸形的扁蟲再次切成兩半,它們並不會恢復到正常的形態。相反地,雙頭扁蟲會產生出更多的雙頭扁蟲,而雙尾扁蟲亦是如此。儘管所有的扁蟲都擁有相同的 DNA,它們看起來卻像是不同的物種。系統的形態資訊必然被分佈儲存於各段組織中,並在基因層級上指導合適的再生過程 。然而,這一切是如何做到的呢?是有一套電信號密碼與遺傳密碼同步運作嗎?

表觀遺傳學(epigenetics),其研究的是在不改變 DNA 序列的前提下,可以引起基因表達或細胞表現發生變化的物理或其他機制。關於表觀遺傳的資訊儲存、處理和傳達機制,我們所知甚少。但它們在生物學中的作用卻至關重要。為了取得這方面的進展,我們需要發現電、化學以及基因等,這些不同類型的資訊圖樣如何相互作用從而產生一個調節體系,以管理生命物質的組織,並將其轉化爲特定的表現型(phenotype)。

利用資訊的術語而非純粹分子學的術語來思考生命物質中的物理學,就像是計算機領域中軟體和硬體之間的區別一樣。正如同要完全理解一個特定的計算機應用程式(例如 PowerPoint),需要同時掌握軟體工程原理以及計算機電路的物理學。因此,只有當生物資訊動力學的原理被充分闡析,我們才能理解生命。

圖2. 人類的胚胎,長38 毫米,8至9 週 。 (圖片改編自 Anatomist90, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.)

圖3. 這隻雙頭扁蟲是透過操縱電極性所產生出來的。當這隻蟲子被切成兩半時,它會繁殖出更多的雙頭扁蟲,就好像是形成了一個不同的物種。儘管它與正常的單頭扁蟲有著相同的DNA。整個身體的體型呈現(body plan)以某種方式表觀遺傳給了後代。(改編自T. Nogi 等人, PLOS Negl. Trop. Dis. 3, e464, 2009)

動力學的新概念

自從艾薩克·牛頓(Isaac Newton)時代以來,一種基本的二元論(dualism)就已滲透於物理學。雖然物理狀態會隨着時間而演化,但其底層的物理定律通常被認爲是不變的。這個假設是哈密頓力學(Hamiltonian dynamics)、軌跡可積性(trajectory integrability) 和遍歷性(ergodicity)的基礎。但是,永恆不變的定律並不適用於生物系統。在生物系統中,資訊的動態模式與隨時間變化的化學網路相耦合,而所表達的資訊(例如,基因的開啟)可能同時取決於整體的物理作用以及局部的化學信號。

生物系統的演化具有開放的多樣性、新穎性和不可預測性,這也與非生物系統隨時間變化的方式形成了鮮明的對比。然而,生物系統並不意味着著混沌(chaos),我們仍然可以找到許多系統運作規則的例證。以通用的遺傳密碼爲例,核苷酸三聯體CGT,編碼著氨基酸中的精氨酸。雖然這個運作規則沒有什麼已知的例外,但是將它看作像是萬有引力定律一樣一成不變的自然法則是錯誤的。幾乎可以肯定的是,CGT作爲精氨酸的遺傳密碼是數百萬年前從一些更早、更簡單的規則中出現的。生物學中像是這樣的例子比比皆是。

一個更加寫實描述生物系統的變化,是將動力學規則的改變視作系統狀態的函數2, 12。這種依賴於系統狀態的動力學,開闢了豐富而新穎的行為,但它仍未成為一個正式的數學理論。爲了理解可能帶來的結果,不妨將它與下一盤西洋棋做類比。在標準的棋藝競賽中,系統是封閉的,遊戲規則是固定的。開局時,棋手可以自由地探索棋子的各種佈局。雖然這意味着巨大的可能性,但因受到固定規則的約束,佈局的方式只能是棋盤上所有可能的排列組合中的一個小子集。儘管可能有很多的佈局方法,但有更多是不允許的佈局方式,比如讓所有主教棋子佔據著相同顏色的方格。

現在想像一種經過修改的西洋棋遊戲,它的規則可以根據遊戲的整體狀態,如系統層級或由上而下的條件,進行更改。舉一個看上去有點愚蠢的例子,如果白棋處於優勢,那麼或許可以允許黑棋的兵既可以向前走,也可以向後走。在這個延伸版本的西洋棋遊戲中,系統是開放的,而且會出現使用標準西洋棋的固定規則時,根本無法實現的遊戲狀態。這個虛構的遊戲就像是生物學。在生物學中,生命體也是開放系統,它們能夠實現在非生命系統看似不可能完成的事情。

為了在一個成功描繪由上而下資訊流的簡單模型中,探索依賴於系統狀態的動力學結果,我在亞利桑那州立大學(Arizona State University)的研究團隊,使用了一種經過修改的一維細胞自動機(cellular automaton, CA)模型。標準的細胞自動機模型具有一排方格(正方形或像素)。每一個方格要麼是空白狀態,要麼是被填充狀態(例如,分別為白色或黑色)。根據方格的現有狀態以及其最近鄰居的狀態,一套固定規則的演算法用來更新每個方格的狀態。我們的系統總共有 256 種可能的更新規則13。

開始利用細胞自動機模型進行電腦模擬時,需要先給定一個初始的方格狀態圖樣。習慣上常表示為0 和 1 組合而成的二進制序列,然後透過反覆使用所選擇的更新規則,讓方格狀態圖樣演化。許多的更新規則只有造成無趣的結果,但有少數規則會產生出複雜的演化模式。在執行模擬時,我的同事 Alyssa Adams 和 Sara Walker 耦合了兩個標準的細胞自動機模型,其中一個代表生物體,而另一個代表環境14。

這兩位研究人員允許代表生物體的模型,其更新規則在每次疊代中可以改變。爲了確定在任何給定的疊代中,到底要應用 256 種規則中的哪一種,他們將生物體模型中的方格,捆綁成相鄰的三聯體,如:000、010、110 等等,並比較每個三聯體的相對頻率在生物體模型與在環境模型中的差別。這樣的安排就改變了更新規則,使其既是生物體模型狀態的函數(使系統具有自指性),也是環境模型狀態的函數(使成爲一個開放的系統)。

Adams 和 Walker 在電腦上進行了數千種模擬,以尋找出有趣的方格狀態圖樣。他們想要找出既「開放」,意即生物體不會很快回到其初始狀態,又「創新」的演化行爲。創新意味着,所觀察到的生物體狀態序列,都不會出現在,從任何初始狀態開始,具有 256 種可能的固定規則的細胞自動機模型中。這就好比在經過修改的西洋棋遊戲中,四個主教最終出現在相同顏色的方格中。儘管這種開放、創新的演化行爲很少見,但還是出現了一些明確的例子。模擬過程雖花費了大量的計算時間,但 Adams 和 Walker 的發現足以讓人相信,即使在他們的簡單模型中,依賴於系統狀態的動力學,提供了通往復雜性和多樣性的新路徑。他們的研究顯示,僅僅處理資訊是不夠的。爲了完全描繪出生物學的豐富性,資訊處理規則本身也必須隨時間演化。

量子邊緣上的生命

如果生物學使用了新物理,像是依賴於系統狀態的動力學規則,那麼它是在簡單分子和活細胞之間的哪個位置出現的呢?細胞自動機模型或許具有啟發性,但畢竟它們是極為簡化的卡通模型,不算是真正的物理原理,它並不會告訴我們要去哪裡找尋演生現象(emergent phenomena)。碰巧的是,物理學中已經包含了依賴於狀態的動力學的一個熟悉例子:量子力學。

在孤立的狀態下,由同調波函數(coherent wavefunction)所描述的純量子態會以可預測的方式演化,遵循著一個眾所皆知的數學法則–「么正演化(unitary evolution)」。但是當進行測量時,量子態會突然改變,這種現象通常被稱爲波函數的坍塌。在理想的測量中,波函數坍塌會將系統投射到與被測量的可觀測量(observable),其相對應的一個可能的本徵態(eigenstate)上。在這一步,么正演化規則被玻恩規則(Born rule)取代,後者預測了測量結果的相對機率,並將不確定性因素引入了量子力學。這標誌着從量子到古典領域的轉變。因此,量子力學能告訴我們是什麼讓生命運轉的嗎?

薛丁格在他著名的都柏林演講中,使用了量子力學來解釋遺傳資訊儲存的穩定性。早在克里克和華生解釋DNA結構之前,薛丁格就曾推論出遺傳資訊必須在分子層級上儲存於一種他稱之為「非週期性晶體」中,而這最終被證明是對作爲遺傳物質載體的核酸高分子的一個直觀描述。然而,一種可能性仍然存在,那就是量子現象在生物體中或許扮演着更普遍的角色。

在隨後的幾十年中,一個普遍的假設流傳開來,那就是在生命物質的溫暖且嘈雜的環境中,量子現象將被扼殺,而古典的化學理論足以解釋生命。然而,在過去十年左右的時間裡,人們對複雜的量子現象,如:疊加(superposition)、糾纏(entanglement)和穿隧 (tunneling) 效應等,可能對生命有著至關重要的影響,越來越感興趣。儘管仍有相當多的懷疑,但科學家目前對「量子生物學」這一新領域,正在進行深入的研究15。研究焦點集中在各式各樣的主題上,例如:光合作用中的同調能量傳輸、鳥類的磁性感知能力,還有蒼蠅的嗅覺反應。

在奈米尺度上,研究生命物質的量子特性,面臨著重大的挑戰。對生命運轉至關重要的系統,可能涉及到數個自由度(degrees of freedom),因此它們可能遠離熱力學平衡狀態,並且可能與周圍的熱環境強烈耦合。但正因如此,我們或許能期待,在非平衡量子統計力學領域中,可能會出現新的物理學。

一組可能相關的實驗是測量有機分子的電子電導率。最近,Gábor Vattay 和同事們聲稱,許多生物上重要的分子,例如:蔗糖和維生素D3,都具有獨特的電子電導性質,其性質與絕緣體和無序金屬導體之間的臨界相變點有關。他們寫道:“這些發現說明了生命物質中存在著一種普遍的電荷傳輸機制” 16。 儘管他們的發現不足以說明量子奇異性(quantum weirdness)可以解釋生命,但他們確實暗示著,量子調諧的大分子(quantum-tuned large molecule)領域,是人們可能會發現薛丁格和他同時代的人,所猜測的新物理學出現的地方。

想法的碰撞

理論物理學家約翰·阿奇博爾德·惠勒(John Archibald Wheeler)曾經說過,科學的重要進展是來自於不同想法的碰撞,多於不斷積累的知識。生物物理學處於物理科學和生命科學這兩大科學領域的交界。每個領域都有自己的詞彙,也有自己獨特的概念框架。物理學根植於力學的概念,而生物學根植於資訊的概念。 這兩者碰撞出的火花,預示著一個新的科學領域。在該領域中,現在被正式理解為一個物理量的「資訊 」,佔有著重要的地位,從而將用於統一物理學和生物學2。

在過去的幾十年裡,分子生物學的巨大進展,很大程度上歸功於力學的概念被應用於生物系統中,這是物理學概念滲透於生物科學的例子。奇妙的是,相反的情況正在發生。許多物理學家,特別是那些從事量子力學基礎問題研究的人,主張將資訊置於物理學的核心位置,而另一些物理學家則猜測,新的物理學潛藏在引人注目但令人困惑的生物體的世界中。生物學正逐漸成爲物理學的下一個偉大前沿。

REFERENCES

1. E. Schrödinger, What Is Life? The Physical Aspect of the Living Cell, Cambridge U. Press (1944).

2. P. Davies, The Demon in the Machine: How Hidden Webs of Information Are Solving the Mystery of Life, U. Chicago Press (2019).

3. U. Alon, An Introduction to Systems Biology: Design Principles of Biological Circuits, Chapman & Hall/CRC Press (2006).

4. J. Soni, R. Goodman, A Mind at Play: How Claude Shannon Invented the Information Age, Simon & Schuster (2017).

5. P. Hoffman, Life’s Ratchet: How Molecular Machines Extract Order from Chaos, Basic Books (2012).

6. P. M. Binder, A. Danchin, Eur. Mol. Biol. Org. Rep. 12, 495 (2011).

7. P. Ball, “Bacteria replicate close to the physical limit of efficiency,” Nature (20 September 2012).

8. W. Loewenstein, The Touchstone of Life: Molecular Information, Cell Communication, and the Foundations of Life, Oxford U. Press (1999), p. 227.

9. J. Smith, E. Davidson, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 105, 20089 (2008).

10. M. D. Petkova et al., Cell 176, 844 (2019).

11. M. Levin, Regen. Med. 6, 667 (2011).

12. N. Goldenfeld, C. Woese, Annu. Rev. Cond. Mat. Phys. 2, 375 (2011).

13. S. Wolfram, A New Kind of Science, Wolfram Media (2002).

14. A. Adams et al., Sci. Rep. 7, 997 (2017).

15. J. McFadden, J. Al- Khalili, Life on the Edge: The Coming of Age of Quantum Biology, Broadway Books (2014).

16. G. Vattay et al., J. Phys.: Conf. Ser. 626, 012023 (2015).

17. V. Serreli et al., Nature 445, 523 (2007).

18. J. V. Koski et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 111, 13786 (2014)

本文作者: 保羅·戴維斯是亞利桑那大學坦佩分校物理系特聘教授,基礎科學超越中心主任。

譯者: 温福來目前是受科技部延攬的助理研究學者,任職於中央研究院物理研究所。

本文感謝Physics Today (American Institute of Physics) 同意物理雙月刊進行中文翻譯並授權刊登。原文刊登並收錄於Physics Today, May/2020 雜誌內(Physics Today 73, 8, 34 (2020); https://physicstoday.scitation.org/doi/10.1063/PT.3.4546;原文作者Paul Davies 。中文編譯:温福來目前是受科技部延攬的助理研究學者,任職於中央研究院物理研究所。

Physics Bimonthly (The Physics Society of Taiwan) appreciates that Physics Today (American Institute of Physics) authorizes Physics Bimonthly to translate and reprint in Mandarin. The article is contributed by Paul Davies, and is published on Physics Today 73, 8, 34 (2020); https://physicstoday.scitation.org/doi/10.1063/PT.3.4546). The article in Mandarin is translated by Fu Lai, Wen, Postdoctoral, IOP, Academia Sinica