都卜勒效應的跌宕起伏

- Physics Today 專文

- 撰文者:文裕 譯

- 發文日期:2020-07-28

- 點閱次數:3000

我們生活中的依賴著無所不在的都卜勒效應,但是在當初都卜勒的這個想法卻是受到嚴厲挑戰,花了半個世紀才說服大家。在19世紀,以科學家名字冠名的物理學發現眾多——有楊氏條紋、必歐–沙伐定律、菲涅耳透鏡、卡諾循環、法拉第效應、馬赫士威方程式、邁克生干涉儀等等。這些發現中,只有一個會在傍晚新聞出現︰都卜勒效應。

都卜勒效應描述的是當觀測者與波源有相對運動時,觀測者所測得的頻率會如何改變,這效應在圖1闡示。當你站在路邊,若有一列火車呼嘯而過,或頭上有一台噴射機飛過,你已經觀測到都卜勒效應了。

在物理學界中,論名字,亞伯特‧愛因斯坦可能最多人懂,但克里斯蒂安‧都卜勒大概才是最常用的那一位。這諷刺現象的緣由是,都卜勒被一位在當時學術界舉足輕重的死敵窮追猛打,讓都卜勒提出的效應被蔑視、大學的教席被剝奪、在千夫所指之下被逼離開維也納,都卜勒的身體狀況每況愈下。他最後撤至威尼斯後數個月便撒手人寰了。

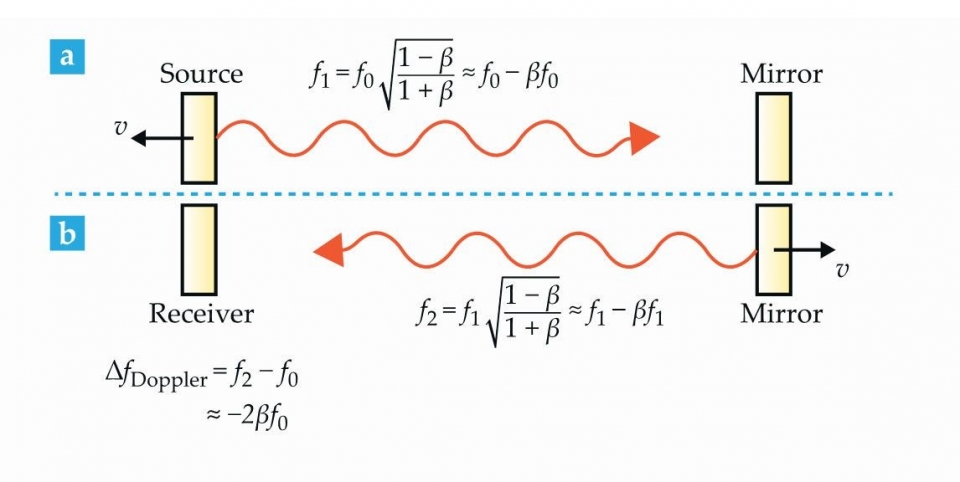

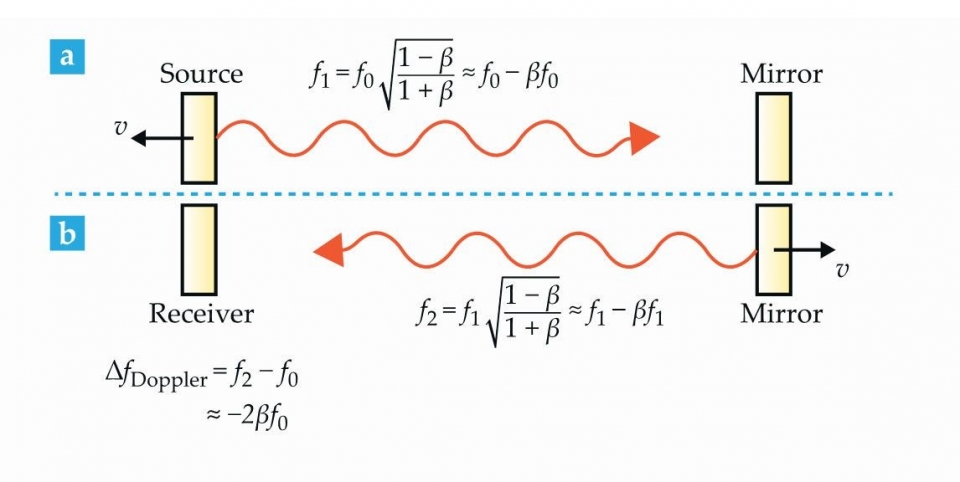

圖1︰在光的反散射中,都卜勒效應是涉及兩個參考系的相對論性效應。(a) 在第一個參考系中,鏡子觀測到退行中的波源發射一個紅移的光子。(b) 在第二個參考系中,鏡子重新發射光子,對接收器而言,這光子再度發生了紅移,即紅移共發生了兩次

都卜勒的人生雖以奇恥大辱閉幕,但時至今天,他提出的效應能告訴科學家地球在宇宙如何運動、讓科學家把困在雷射阱中的原子冷凍至 1 K 以下,還能用於探測繞遙遠恆星運動的系外行星。

利用都卜勒光散射,科學家能看見動脈中的血流,這些科學家更開始透過測量細胞器造成的微小都卜勒效應來客製化化學療法的藥物。

所以,為什麼都卜勒的同儕直到他死後多年仍一直拒絕接受都卜勒效應?都卜勒效應後來又如何重新備受重視,直到今天我們願意用都卜勒效應來決定關乎生死的事?一切得由一個幾乎胎死腹中的職業生涯說起。

都卜勒的視野

都卜勒生於奧地利薩爾茲堡邦的一個老字號石匠之家,那時是1803年。

20多歲的都卜勒在帝國皇家理工學院(即現今的維也納工業大學)數學系擔任臨時助教,30歲那年助教工作完結,他只能另覓高就。然而找工作的過程並不順利。拜19世紀初蔓延整個奧地利帝國的官僚主義所賜,人們應徵任何職位都有一重又一重的規例需要注意,加上當時有很多職位一宣佈徵人,都引來大批有能之士蜂擁而至。因此,都卜勒即使手執高等學歷,唯一能做的就是在棉花工廠當會計。

但多普勒實際上想做的是技術職位。吃了一次又一次的閉門羹後,他開始認為留在奧地利的前景相當不妙,便毅然決定前往美國發展,於是都卜勒啟程去了美國駐德國慕尼黑大使館辦理手續。為了支付去美國的各種費用,他把心一橫,變賣了幾乎全部的財產和家當。

從德國回到奧地利後,都卜勒準備好前往美國開展人生新一頁了。就在都卜勒出發的前夕——都卜勒獲得了一個教席。即使家當已經所剩無幾,都卜勒還是放棄了去美國,決定擔任布拉格的教職。那時是1835年,都卜勒在布拉格理工學院(即現在的布拉格捷克理工大學)工作。他應聘後的2年,即1837年,他開始發表論文,同時以助理教授的身份任教高等數學和幾何學。1841年,他晉升為正教授,當時他在教授應用幾何學。

在布拉格,都卜勒認識了貝拿爾‧波匝諾(Bernard Bolzano)。波匝諾是一位政治行動家,也是一位研究數學分析的數學家。除了泛函分析中有名的波匝諾–外斯特瑞斯定理,他還建立了一套嚴謹的數學極限概念。

波匝諾在1842年5月25日主持了波希米亞皇家科學學院的會議。就在這一天,都卜勒向朗讀了他那篇標誌性的論文給寥寥五人的與會者,這些都是學會的常任會員。

這篇論文源自於都卜勒對天文學和光行差現象的熱情。光行差現象指出遙遠恆星的表觀位置會在一年間稍微變動,這是由「光速有限」和「地球繞太陽作週期運動」共同造成,這現象在1727年由詹姆士‧布拉德雷(James Bradley)發現。都卜勒研讀布拉德雷的論文後,便好奇「到底地球與恆星的相對運動會如何影響恆星的顏色?」

都卜勒的答案是「會」。為回答這問題,都卜勒以海浪和船隻的運動來類比光的都卜勒效應——海浪就是光、觀測者就是船,當船迎浪而上,海浪擊打船舷的頻率變高,相當於光看起來更藍。反過來,若船與浪的方向相同,就像眼睛遠離光源一樣,光看起來會較紅。

都卜勒對天文學的熱愛也使他熟悉雙星系統,他認為兩個恆星繞對方運轉時,其速率可能足以造成顏色改變。事實上,在星表中也不乏紅藍成對的雙星。因此,都卜勒朗讀他的論文數個月後,便以《關於雙星及其他天體的顏色光》為題,把它發表在《波希米亞皇家科學學會論文集》。雖然因運動而產生的顏色改變遠遠沒他想像的那麼誇張,但這「表觀頻率」的改變的而且確存在。

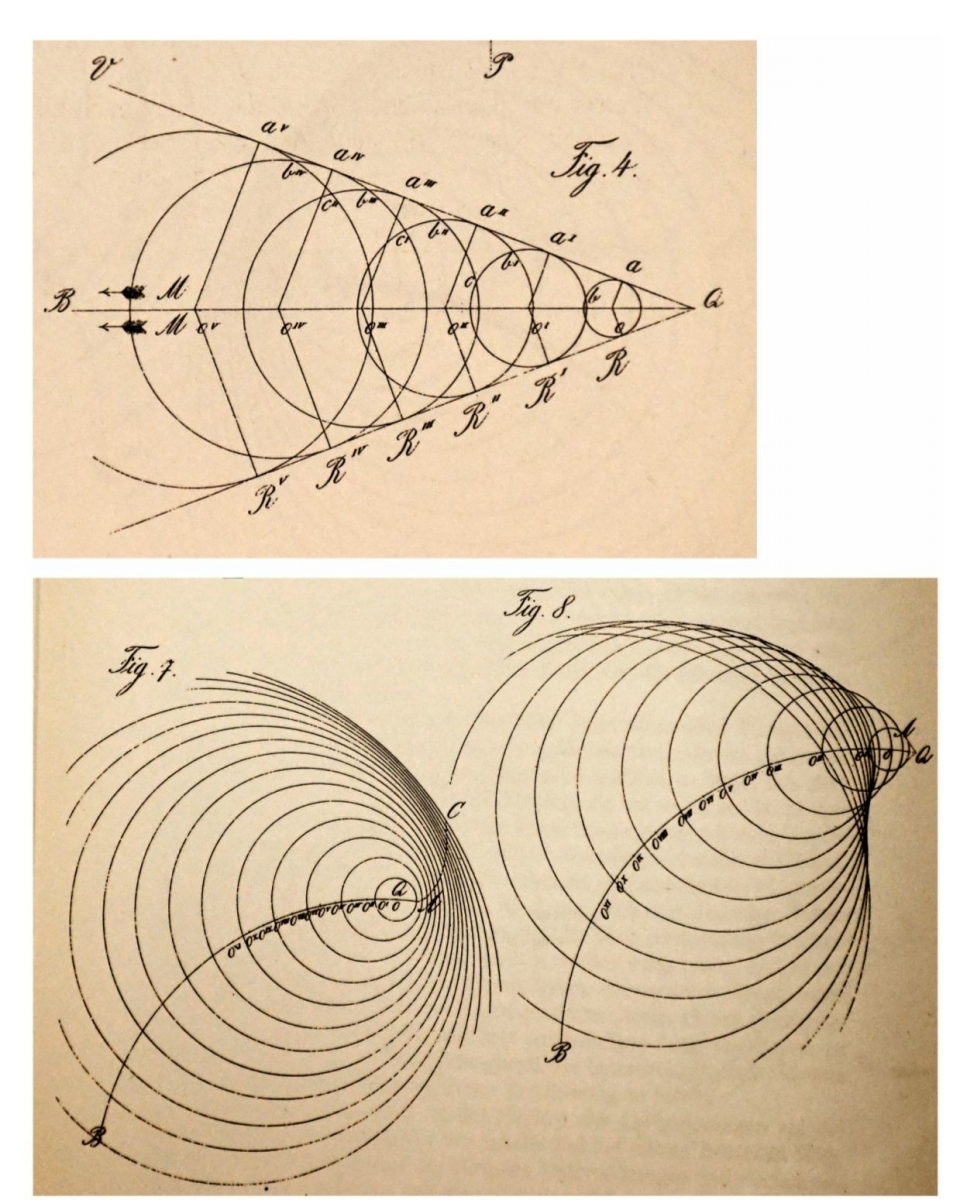

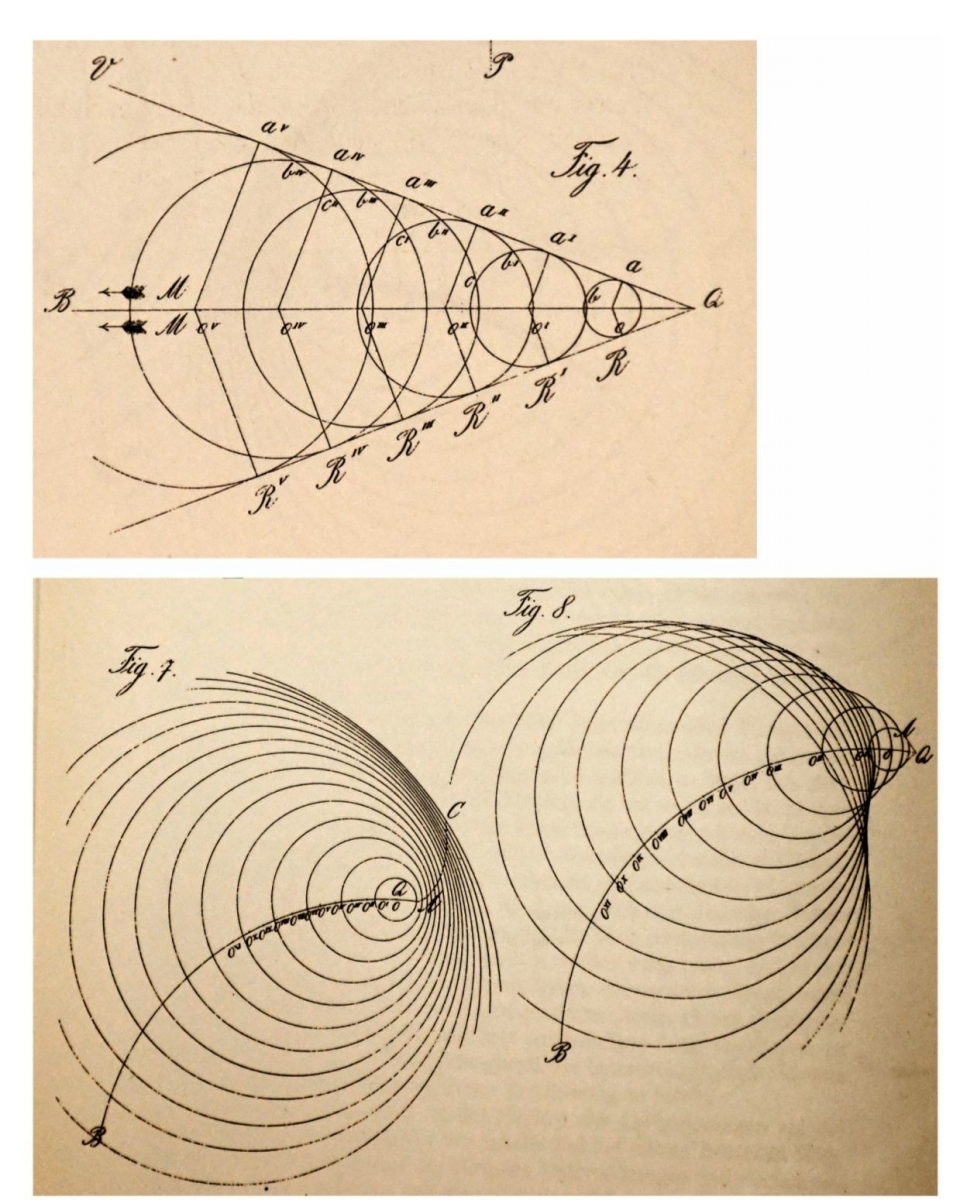

圖2是都卜勒親筆繪畫的草圖,它展示了波源高速運動時的都卜勒效應。

圖2︰這圖擷取自都卜勒在1847年發表的論文。圖片展示一個以音速運動的音源產生的馬赫錐。40 年後,恩斯特‧馬赫(Ernst Mach)預言了馬赫錐的存在並成功拍攝得音爆錐。

當時聽到「都卜勒效應」的人大多都一笑置之。其中一位是亨里克斯‧迪德里克斯‧白貝羅(Christoph Buys Ballot),他是剛取得烏德勒支大學博士學位的荷蘭新秀科學家。

在1845年2月的一個寒冷清晨,白貝羅找來一批經驗豐富的音樂家,載在一卡開放的列車上,並讓他們由烏德勒支一直吹號角吹到馬爾森。白貝羅不相信光的都卜勒效應,但直接測量的實驗卻當相難,因此他希望透過證明音聲的都卜勒效應不存在,從而推翻光的都卜勒效應。

可惜實驗當天暴雪大作、冰雹下個凍未條,車上的音樂家無法好好吹奏樂器。白貝羅只好等到和煦的6月再進行實驗。

這次,白貝羅特駕駛一輛車,同車載有一位小號吹奏手。小號手吹出一個穩定的樂音,同時白貝羅把車駛經另一位音樂家的身旁,這位音樂家記下他聽到的樂音,發現樂音的音調首先高半度,其後低半度。

這實驗驗證了聲音的都卜勒效應,巴拉特便發表這實驗的論文。雖然他證實了聲音展示都卜勒效應,但他仍然不相信光波有都卜勒效應。

珀茲伐的攻擊

因為都卜勒的論文產量豐富,都卜勒的支持者也大力宣揚他的貢獻,因此他受到了當時奧地利君主法蘭茲‧約瑟夫的注意。

約瑟夫剛從叔叔斐迪南一世繼承皇位,斐迪南一世讓賢的事緣是1848年的一場革命,革命逼使他退位。法蘭茲‧約瑟夫即位後,他的智囊認為教育改革是首要任務,因此奧地利的首間物理學院便告落成。而都卜勒獲指名為首間物理學院的院長。

對未來的願景和滿腦子的新點子讓都卜勒樂意投身在新職位。

都卜勒當上院長後,認為物理學院需要發展攝影技術以協助研究,於是他在奧地利科學學會提議以懸賞獎金徵集提升照相技術的方案。不巧地,同場的一位透鏡專家約瑟夫‧珀茲伐(Joseph Petzval)和他的支持者廢除了這提案。不幸的是,這不是唯一一次珀茲伐攻擊都卜勒。

1852年1月22日的奧地利科學學院會議上,珀茲伐朗讀了一篇抨擊都卜勒效應的論文。同年的5月21日,奧地利科學學院舉行了一場模擬辯論,讓都卜勒與珀茲伐互相交鋒,並邀請了60位會員和嘉賓列席聽取雙方理據。與十年前多普勒發表都卜勒效應時的寥寥5人相比,60人可算是龐大的觀眾陣容。

辯論中,珀茲伐批評了光和聲音的都卜勒效應。他深信一切的現象背後均由微分方程主宰,而都卜勒效應卻只由數行代數推導得出,這不可能是「偉大科學成就」應有的推導。珀茲伐提出了一項反建議,就是「振動時間守恆(Conservation of oscillation time)」。

珀茲伐雖是一位有些天賦的數學家,但也是一位隨波逐流的自然哲學家。他認為「介質靜止,音源與觀測者有相對運動」等價於「音源靜止,介質與觀測者共同運動」,換句話說,「如果一隊管弦樂團的樂器有好好調音的話,樂團在強風下吹奏或在平靜的天氣下吹奏,你也聽不出有分別」。恩斯特‧馬赫其後說都卜勒可能會同意,但又打趣說如果這樂團從高空下墜,可能一首E大調的作品觀眾會聽到F大調。

在珀茲伐的猛攻下,都卜勒不為所動。一來都卜勒的理論適用於聲音一事已經由不同的科學家驗證了,這些科學家包括前述驗證了聲音都卜勒效應的白貝羅,還有發現河道中的孤波的航海工程師約翰‧史葛‧羅素(John Scott Russell)。二來,有其他科學家的想法與都卜勒不謀而合。在1848年,法國學者阿曼德‧斐左(Armand Hippolyte Louis Fizeau)獨立地發表論文,文中指出他認為恆星的吸收光譜譜線會隨光源和觀測者的相對運動而略為偏移。他在1848年12月29日在巴黎的科學愛好家協會上發表這理論,因此,都卜勒效應有時也會被稱作「都卜勒—斐左效應」。

在那場模擬辯論中,都卜勒只簡單問一句︰「是否不靠微分方程描述的物理現象就不可能存在?」這一記耳光為都卜勒賺得未來院長安德烈亞斯‧馮‧艾丁豪森(Andreas von Ettinghausen)等人支持,更讓珀茲伐的大部分支持者倒戈。

模擬辯論完結後,正式的辯論原定在1852年10月21日舉行。珀茲伐仍堅持替自己的立場辯護,但都卜勒卻在珀茲伐造成的長期壓力下,因肺結核臥榻而無法出席這場辯論。都卜勒向學會解釋他需要去威尼斯養病,卻被學會誤解成都卜勒認輸敗走並退出辯論。

親珀茲伐派的學會委員乘機宣稱「都卜勒效應應被唾棄,因為都卜勒效應是錯誤的,且這錯誤已充分展現」。十天後,都卜勒的院長一職更被褫奪,由艾丁豪森接替。此時,都卜勒已經在前往威尼斯養病的路上,餘命只剩4個月。

在維也納物理學院的事告一段落了,但新任院長艾丁豪森不打算隨學會委員說法起舞,他打算先親手驗證都卜勒效應是否屬實才決定要不要放棄都卜勒效應。數年後,他讓自己的學生恩斯特‧馬赫(Ernst Mach)籌備一個測量聲音的都卜勒效應的實驗室。

馬赫製作了一個裝置驗證聲音的都卜勒效應。這裝置有一片簧片,當空氣吹過簧片時,簧片以自然頻率振動並成為音源。當簧片繞軸轉動時,這音源有時接近觀測者,有時遠離觀測者。馬赫發現聲源移向自己和離開自己時,聲音聽起來的確分別變高和變低。

但珀茲伐仍然無視於證據,他把魔爪伸向馬赫,指控馬赫強行讓被唾棄的理論甦生,並警告他這種「幼稚愚昧的行為會斷送大好前程」。馬赫為了反擊,他製作了更巧妙的裝置,容許一個觀測者一次過從兩個方向聽到音調變化︰

第一個方向平行於音源運動的方向,觀測者聽到高低改變的音調;

第二個方向垂直於音源運動,觀測者聽到原來的音調。

除了上述功能,馬赫的新作還可以驗證珀茲伐偏好的頻率守恆定律。

縱使如此,珀茲伐仍不相信都卜勒效應的存在。其後多年,馬赫一直對抗這些不信任,直至他意興闌珊不再討論都卜勒效應。佛格爾的光譜

聲音的都卜勒效應的證據陸續累積,但光的都卜勒效應的實驗證據卻姍姍來遲。直到1868年,天文學家威廉‧哈根斯(William Huggins)才找到突破口。哈根斯是天文光譜學的先鋒,他最廣為人知的實績是找到很多銀河系內較亮的行星狀星雲,這些星雲可能是單原子氣體也可能是角距離極小的恆星。

哈根斯聯絡電磁學大師詹姆士‧馬克斯威(James Clerk Maxwell),請他驗算電磁波的都卜勒效應是否可能。馬克斯威利用馬克斯威方程算得光的都卜勒效應是可能存在的。這年的5月,哈根斯便在倫敦皇家科學院朗讀自己的論文,報告觀測得的天狼星的譜線頻移。這論文的主要影響不在觀測結果本身,而在心理效果——它成功說服了科學界開始相信光線的都卜勒效應是真實的。

1年後,更多光的都卜勒效應證據陸續湧現。發現氦的科學家之一的天文學家約瑟夫‧諾曼‧洛克耶(Joseph Norman Lockyer)發現日珥(太陽表面噴出的高速氣流)的譜線也有偏移,但他並無在論文中提及譜線頻移與都卜勒效應的關係,再者他當時不知道日珥的噴發速率,因此這項發現算不上有力證據。

而德國的天文學家赫爾曼‧佛格爾(Hermann Vogel)則找到一項有力證據。他找來太陽赤道上某點的譜線,並將之對比對徑點的譜線。這麼一來,譜線的距離是都卜勒頻移的兩倍。他根據都卜勒效應推算出太陽的自轉速率,再比對以太陽黑子推算出的值。兩者非常吻合。他在1872年發表這項決定性的結果。

佛格爾同時也致力提升測量天體徑向速度的精度(徑向速度指速度沿觀測者—觀測對象連線方向的分量)。他以敏銳的觀察力發現哈根斯等科學家引用的恆星徑向速度的不確定值與都卜勒頻移值相若,巨大誤差的主因是當時科學家用肉眼觀測譜線。

在佛格爾的年代,天文學家剛開始引入照相技術至觀測天文學,佛格爾便把這項新技術應用於徑向速度的測量。他在1887年把攝影元件安裝在波茨坦天文台,其後的3年間,他利用這望遠鏡觀測恆星的都卜勒頻移。在1891年,他公佈了第一版的觀測結果,翌年1892年,他再發表準確的恆星徑向速度的終訂版。這年剛好是都卜勒在波希米亞科學學會朗讀自己的論文後的50週年,都卜勒效應終於成為天文物理學研究的一大助力。1901年,俄羅斯天文學家阿里斯塔克‧貝洛普斯基(Aristarkh Belopolsky)終於在實驗室中利用旋轉的鏡和單色光源演示了光的都卜勒效應。

佛柯特的變換式

1887年1月,德國哥廷根皇家科學院舉行了一次會議。會議中,沃爾德馬爾‧佛柯特(Woldemar Voigt)發表了論文,他推導了光在不可壓縮的介質中沿傳播方向觀測得的都卜勒效應。這論文回應了1886年的一個實驗,實驗由阿爾伯特‧邁克生(Albert Michelson)和愛德華‧莫立(Edward Morley)進行,他們所測量的是水的菲涅耳阻力系數。兩人做的實驗改良自1851年的斐索實驗——一個讓光在流水中傳播的實驗。

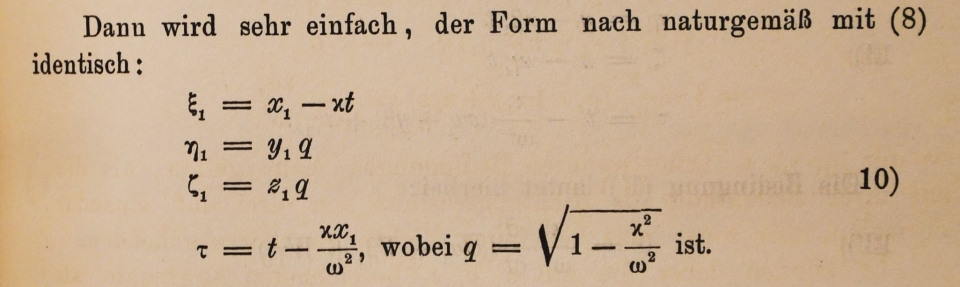

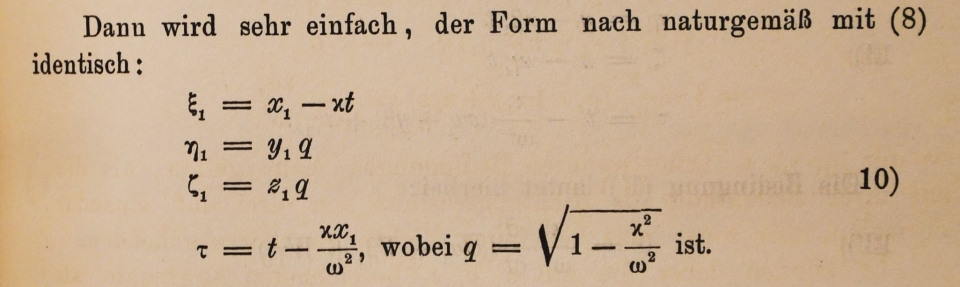

佛柯特在論文中提出,在圖3的變換中,光的波動方程是一個不變方程式。

圖3︰佛柯特在1887年提出的變換式,在這變換下,光的波動方程不變。因子q 等於勞侖茲因子 r 的倒數,即 r=1/q。若把佛柯特的方程兩邊除以q ,所得結果即為勞侖茲變換。

若把這組式秀給現代的任何一位物理學家,他都能立馬認得出佛柯特變換與勞侖茲變換就只差一個勞侖茲因子。當中值得留意的是最後一條方程,方程中給定了光速 和觀察者的運動速率 ,觀察者測得的時間會與他的位置有關。因此雖然狹義相對論的論文是1905年才出版,但從現代眼光看,我們可以認為佛柯特成功從狹義相對論效應推導出都卜勒效應,這推導甚至比著名的邁克生以太實驗早數個月、比喬治‧菲次吉拉(George Fitzgerald)提出相對論性長度縮短早2年。

佛柯特推導都卜勒效應的方法直到現在的教科書也在沿用。二十年後,愛恩斯坦進一步推導相對論性的橫向都卜勒效應。這從來沒有被都卜勒本人和佛柯特預言過。

都卜勒光譜學

都卜勒想像船舷旁的水波後2個世紀的今天,都卜勒效應成為以電磁波測量動力系統的重要工具。除了都卜勒氣象雷達,都卜勒效應還涵蓋了小至冷卻原子、大至透過恆星的微弱震動找出太陽系外行星。

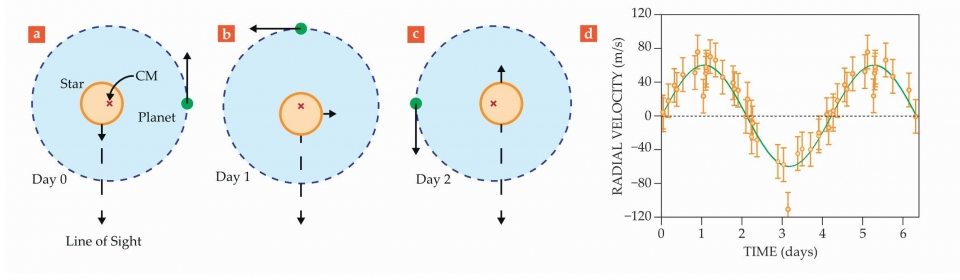

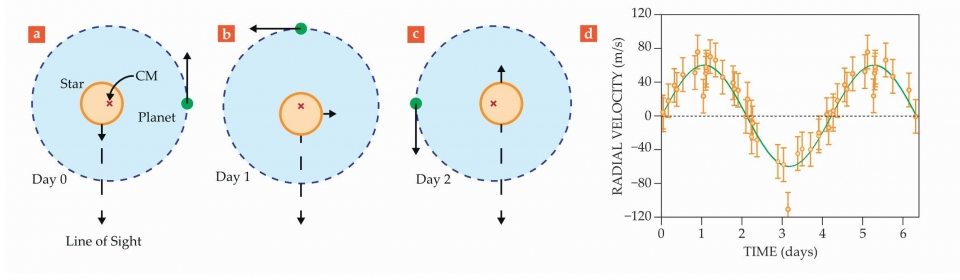

在 2008 年的克卜勒衛星發射前,大部分的太陽系外行星也是用都卜勒效應發現。發現的方式是測量系外行星所屬恆星繞共同質心運轉時造成的週期性都卜勒頻移。在1995年,米歇‧馬約(Michel Mayor)和迪迪埃‧奎洛茲(Didier Queloz)利用這種頻移發現繞飛馬座51的行星,這是人類首個發現的太陽系外行星。兩人因此榮獲2019諾貝爾物理學獎(詳見2019年12月《Physics Today》第17頁)。如利用多年的數據作測量,都卜勒效應現在已能測量小至 3 m/s 的徑向速率。

圖4︰(a) ~ (c) 質量與木星相近的行星與飛馬座51繞共同質心轉動,(d) 恆星的軌道速率是60 m/s。

比恆星更大的空間標度下,都卜勒效應還能用於觀測一個星系中不同物件繞星系核的軌道速率,並以此製作星系的旋轉曲線,從而得出最有力的暗物質存在證據。

而各個星系的相對運動也能利用都卜勒效應測得。科學家測得室女座星系團中,各星系像水流一樣往某點運動,這點現在被稱作「巨引源」。換言之,科學家透過都卜勒效應發現了巨引源的存在。

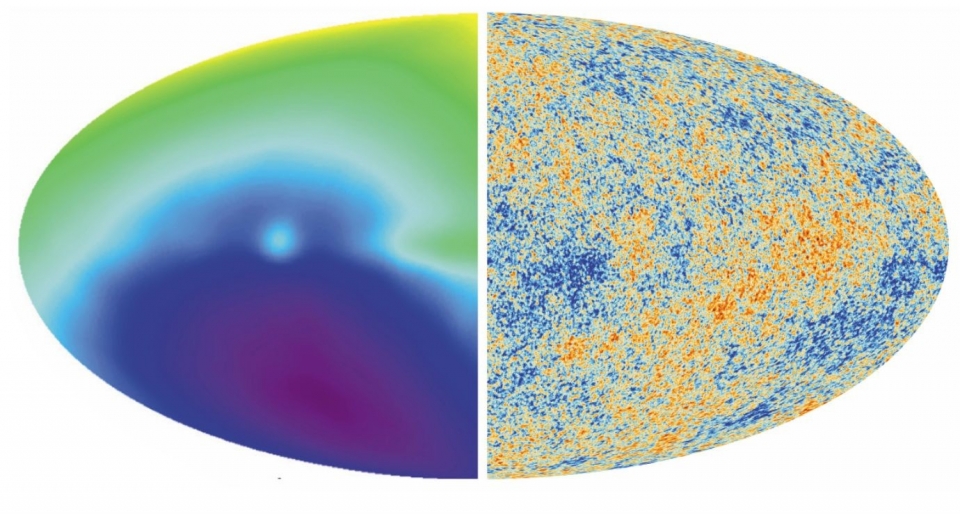

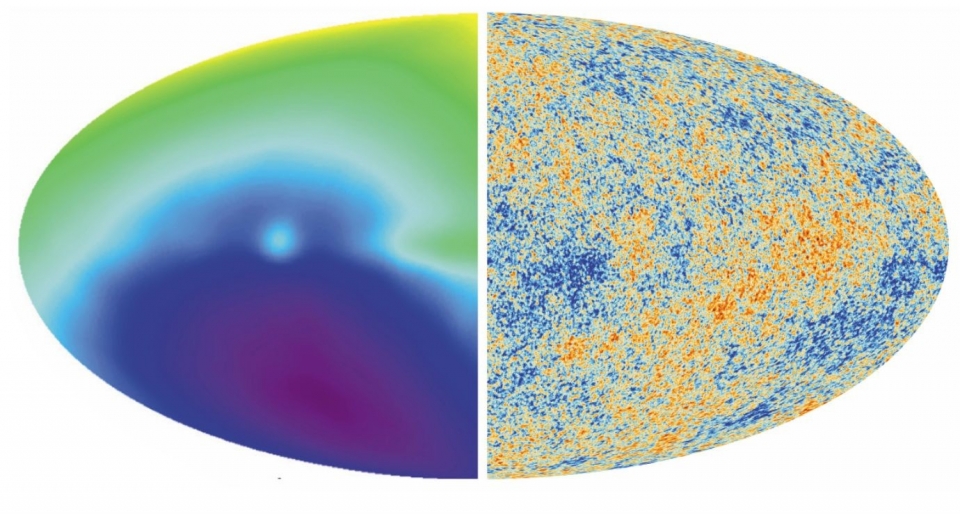

雖然說哈伯效應不是直接由都卜勒效應造成而是空間膨脹造成,但多普勒效應仍能用於最大的空間標度——它告訴我們,地球相對於微波背景輻射 (CMB) 以 370 km/s 的速率運動,這是從微波背景輻射的偶極異向性推論得出,如圖5所示。而都卜勒頻移的局域波動則可以用於推論早期宇宙中的局域運動,並求得早期宇宙的質量分佈和暗物質比例。

在生命科學的範疇,聲音的都卜勒效應可用於超聲波成像術。在1960年代,這效應首次用作測量血液在血管中的流動,現在還可以用於測量體內的移動,例如在分娩前監測胎兒的心跳等。

當年都卜勒離開維也納,看着聖斯德望主教座堂徐徐遠去,教堂的燈光表觀頻率應低了數 MHz,可惜他無法以肉眼看出這頻移。就像他無法看出以自己冠名的效應能流芳百世一樣。

本文感謝 Physics Today (American Institute of Physics) 同意物理雙月刊進行中文翻譯並授權刊登。原文刊登並收錄於 Physics Today, March 2020 雜誌內 (Physics Today 73, 3, 30 (2020) ;https://physicstoday.scitation.org/doi/10.1063/PT.3.4429) ;原文作者:David Nolte。中文編譯:文裕。

Physics Bimonthly (The Physics Society of Taiwan) appreciates that Physics Today (American Institute of Physics) authorizes Physics Bimonthly to translate and reprint in Mandarin. The article is contributed by David Nolte, and is published on https://physicstoday.scitation.org/doi/10.1063/PT.3.4429 The article in Mandarin is translated and edited by Abel.

都卜勒效應描述的是當觀測者與波源有相對運動時,觀測者所測得的頻率會如何改變,這效應在圖1闡示。當你站在路邊,若有一列火車呼嘯而過,或頭上有一台噴射機飛過,你已經觀測到都卜勒效應了。

在物理學界中,論名字,亞伯特‧愛因斯坦可能最多人懂,但克里斯蒂安‧都卜勒大概才是最常用的那一位。這諷刺現象的緣由是,都卜勒被一位在當時學術界舉足輕重的死敵窮追猛打,讓都卜勒提出的效應被蔑視、大學的教席被剝奪、在千夫所指之下被逼離開維也納,都卜勒的身體狀況每況愈下。他最後撤至威尼斯後數個月便撒手人寰了。

圖1︰在光的反散射中,都卜勒效應是涉及兩個參考系的相對論性效應。(a) 在第一個參考系中,鏡子觀測到退行中的波源發射一個紅移的光子。(b) 在第二個參考系中,鏡子重新發射光子,對接收器而言,這光子再度發生了紅移,即紅移共發生了兩次

都卜勒的人生雖以奇恥大辱閉幕,但時至今天,他提出的效應能告訴科學家地球在宇宙如何運動、讓科學家把困在雷射阱中的原子冷凍至 1 K 以下,還能用於探測繞遙遠恆星運動的系外行星。

利用都卜勒光散射,科學家能看見動脈中的血流,這些科學家更開始透過測量細胞器造成的微小都卜勒效應來客製化化學療法的藥物。

所以,為什麼都卜勒的同儕直到他死後多年仍一直拒絕接受都卜勒效應?都卜勒效應後來又如何重新備受重視,直到今天我們願意用都卜勒效應來決定關乎生死的事?一切得由一個幾乎胎死腹中的職業生涯說起。

都卜勒的視野

都卜勒生於奧地利薩爾茲堡邦的一個老字號石匠之家,那時是1803年。

20多歲的都卜勒在帝國皇家理工學院(即現今的維也納工業大學)數學系擔任臨時助教,30歲那年助教工作完結,他只能另覓高就。然而找工作的過程並不順利。拜19世紀初蔓延整個奧地利帝國的官僚主義所賜,人們應徵任何職位都有一重又一重的規例需要注意,加上當時有很多職位一宣佈徵人,都引來大批有能之士蜂擁而至。因此,都卜勒即使手執高等學歷,唯一能做的就是在棉花工廠當會計。

但多普勒實際上想做的是技術職位。吃了一次又一次的閉門羹後,他開始認為留在奧地利的前景相當不妙,便毅然決定前往美國發展,於是都卜勒啟程去了美國駐德國慕尼黑大使館辦理手續。為了支付去美國的各種費用,他把心一橫,變賣了幾乎全部的財產和家當。

從德國回到奧地利後,都卜勒準備好前往美國開展人生新一頁了。就在都卜勒出發的前夕——都卜勒獲得了一個教席。即使家當已經所剩無幾,都卜勒還是放棄了去美國,決定擔任布拉格的教職。那時是1835年,都卜勒在布拉格理工學院(即現在的布拉格捷克理工大學)工作。他應聘後的2年,即1837年,他開始發表論文,同時以助理教授的身份任教高等數學和幾何學。1841年,他晉升為正教授,當時他在教授應用幾何學。

在布拉格,都卜勒認識了貝拿爾‧波匝諾(Bernard Bolzano)。波匝諾是一位政治行動家,也是一位研究數學分析的數學家。除了泛函分析中有名的波匝諾–外斯特瑞斯定理,他還建立了一套嚴謹的數學極限概念。

波匝諾在1842年5月25日主持了波希米亞皇家科學學院的會議。就在這一天,都卜勒向朗讀了他那篇標誌性的論文給寥寥五人的與會者,這些都是學會的常任會員。

這篇論文源自於都卜勒對天文學和光行差現象的熱情。光行差現象指出遙遠恆星的表觀位置會在一年間稍微變動,這是由「光速有限」和「地球繞太陽作週期運動」共同造成,這現象在1727年由詹姆士‧布拉德雷(James Bradley)發現。都卜勒研讀布拉德雷的論文後,便好奇「到底地球與恆星的相對運動會如何影響恆星的顏色?」

都卜勒的答案是「會」。為回答這問題,都卜勒以海浪和船隻的運動來類比光的都卜勒效應——海浪就是光、觀測者就是船,當船迎浪而上,海浪擊打船舷的頻率變高,相當於光看起來更藍。反過來,若船與浪的方向相同,就像眼睛遠離光源一樣,光看起來會較紅。

都卜勒對天文學的熱愛也使他熟悉雙星系統,他認為兩個恆星繞對方運轉時,其速率可能足以造成顏色改變。事實上,在星表中也不乏紅藍成對的雙星。因此,都卜勒朗讀他的論文數個月後,便以《關於雙星及其他天體的顏色光》為題,把它發表在《波希米亞皇家科學學會論文集》。雖然因運動而產生的顏色改變遠遠沒他想像的那麼誇張,但這「表觀頻率」的改變的而且確存在。

圖2是都卜勒親筆繪畫的草圖,它展示了波源高速運動時的都卜勒效應。

圖2︰這圖擷取自都卜勒在1847年發表的論文。圖片展示一個以音速運動的音源產生的馬赫錐。40 年後,恩斯特‧馬赫(Ernst Mach)預言了馬赫錐的存在並成功拍攝得音爆錐。

當時聽到「都卜勒效應」的人大多都一笑置之。其中一位是亨里克斯‧迪德里克斯‧白貝羅(Christoph Buys Ballot),他是剛取得烏德勒支大學博士學位的荷蘭新秀科學家。

在1845年2月的一個寒冷清晨,白貝羅找來一批經驗豐富的音樂家,載在一卡開放的列車上,並讓他們由烏德勒支一直吹號角吹到馬爾森。白貝羅不相信光的都卜勒效應,但直接測量的實驗卻當相難,因此他希望透過證明音聲的都卜勒效應不存在,從而推翻光的都卜勒效應。

可惜實驗當天暴雪大作、冰雹下個凍未條,車上的音樂家無法好好吹奏樂器。白貝羅只好等到和煦的6月再進行實驗。

這次,白貝羅特駕駛一輛車,同車載有一位小號吹奏手。小號手吹出一個穩定的樂音,同時白貝羅把車駛經另一位音樂家的身旁,這位音樂家記下他聽到的樂音,發現樂音的音調首先高半度,其後低半度。

這實驗驗證了聲音的都卜勒效應,巴拉特便發表這實驗的論文。雖然他證實了聲音展示都卜勒效應,但他仍然不相信光波有都卜勒效應。

珀茲伐的攻擊

因為都卜勒的論文產量豐富,都卜勒的支持者也大力宣揚他的貢獻,因此他受到了當時奧地利君主法蘭茲‧約瑟夫的注意。

約瑟夫剛從叔叔斐迪南一世繼承皇位,斐迪南一世讓賢的事緣是1848年的一場革命,革命逼使他退位。法蘭茲‧約瑟夫即位後,他的智囊認為教育改革是首要任務,因此奧地利的首間物理學院便告落成。而都卜勒獲指名為首間物理學院的院長。

對未來的願景和滿腦子的新點子讓都卜勒樂意投身在新職位。

都卜勒當上院長後,認為物理學院需要發展攝影技術以協助研究,於是他在奧地利科學學會提議以懸賞獎金徵集提升照相技術的方案。不巧地,同場的一位透鏡專家約瑟夫‧珀茲伐(Joseph Petzval)和他的支持者廢除了這提案。不幸的是,這不是唯一一次珀茲伐攻擊都卜勒。

1852年1月22日的奧地利科學學院會議上,珀茲伐朗讀了一篇抨擊都卜勒效應的論文。同年的5月21日,奧地利科學學院舉行了一場模擬辯論,讓都卜勒與珀茲伐互相交鋒,並邀請了60位會員和嘉賓列席聽取雙方理據。與十年前多普勒發表都卜勒效應時的寥寥5人相比,60人可算是龐大的觀眾陣容。

辯論中,珀茲伐批評了光和聲音的都卜勒效應。他深信一切的現象背後均由微分方程主宰,而都卜勒效應卻只由數行代數推導得出,這不可能是「偉大科學成就」應有的推導。珀茲伐提出了一項反建議,就是「振動時間守恆(Conservation of oscillation time)」。

珀茲伐雖是一位有些天賦的數學家,但也是一位隨波逐流的自然哲學家。他認為「介質靜止,音源與觀測者有相對運動」等價於「音源靜止,介質與觀測者共同運動」,換句話說,「如果一隊管弦樂團的樂器有好好調音的話,樂團在強風下吹奏或在平靜的天氣下吹奏,你也聽不出有分別」。恩斯特‧馬赫其後說都卜勒可能會同意,但又打趣說如果這樂團從高空下墜,可能一首E大調的作品觀眾會聽到F大調。

在珀茲伐的猛攻下,都卜勒不為所動。一來都卜勒的理論適用於聲音一事已經由不同的科學家驗證了,這些科學家包括前述驗證了聲音都卜勒效應的白貝羅,還有發現河道中的孤波的航海工程師約翰‧史葛‧羅素(John Scott Russell)。二來,有其他科學家的想法與都卜勒不謀而合。在1848年,法國學者阿曼德‧斐左(Armand Hippolyte Louis Fizeau)獨立地發表論文,文中指出他認為恆星的吸收光譜譜線會隨光源和觀測者的相對運動而略為偏移。他在1848年12月29日在巴黎的科學愛好家協會上發表這理論,因此,都卜勒效應有時也會被稱作「都卜勒—斐左效應」。

在那場模擬辯論中,都卜勒只簡單問一句︰「是否不靠微分方程描述的物理現象就不可能存在?」這一記耳光為都卜勒賺得未來院長安德烈亞斯‧馮‧艾丁豪森(Andreas von Ettinghausen)等人支持,更讓珀茲伐的大部分支持者倒戈。

模擬辯論完結後,正式的辯論原定在1852年10月21日舉行。珀茲伐仍堅持替自己的立場辯護,但都卜勒卻在珀茲伐造成的長期壓力下,因肺結核臥榻而無法出席這場辯論。都卜勒向學會解釋他需要去威尼斯養病,卻被學會誤解成都卜勒認輸敗走並退出辯論。

親珀茲伐派的學會委員乘機宣稱「都卜勒效應應被唾棄,因為都卜勒效應是錯誤的,且這錯誤已充分展現」。十天後,都卜勒的院長一職更被褫奪,由艾丁豪森接替。此時,都卜勒已經在前往威尼斯養病的路上,餘命只剩4個月。

在維也納物理學院的事告一段落了,但新任院長艾丁豪森不打算隨學會委員說法起舞,他打算先親手驗證都卜勒效應是否屬實才決定要不要放棄都卜勒效應。數年後,他讓自己的學生恩斯特‧馬赫(Ernst Mach)籌備一個測量聲音的都卜勒效應的實驗室。

馬赫製作了一個裝置驗證聲音的都卜勒效應。這裝置有一片簧片,當空氣吹過簧片時,簧片以自然頻率振動並成為音源。當簧片繞軸轉動時,這音源有時接近觀測者,有時遠離觀測者。馬赫發現聲源移向自己和離開自己時,聲音聽起來的確分別變高和變低。

但珀茲伐仍然無視於證據,他把魔爪伸向馬赫,指控馬赫強行讓被唾棄的理論甦生,並警告他這種「幼稚愚昧的行為會斷送大好前程」。馬赫為了反擊,他製作了更巧妙的裝置,容許一個觀測者一次過從兩個方向聽到音調變化︰

第一個方向平行於音源運動的方向,觀測者聽到高低改變的音調;

第二個方向垂直於音源運動,觀測者聽到原來的音調。

除了上述功能,馬赫的新作還可以驗證珀茲伐偏好的頻率守恆定律。

縱使如此,珀茲伐仍不相信都卜勒效應的存在。其後多年,馬赫一直對抗這些不信任,直至他意興闌珊不再討論都卜勒效應。佛格爾的光譜

聲音的都卜勒效應的證據陸續累積,但光的都卜勒效應的實驗證據卻姍姍來遲。直到1868年,天文學家威廉‧哈根斯(William Huggins)才找到突破口。哈根斯是天文光譜學的先鋒,他最廣為人知的實績是找到很多銀河系內較亮的行星狀星雲,這些星雲可能是單原子氣體也可能是角距離極小的恆星。

哈根斯聯絡電磁學大師詹姆士‧馬克斯威(James Clerk Maxwell),請他驗算電磁波的都卜勒效應是否可能。馬克斯威利用馬克斯威方程算得光的都卜勒效應是可能存在的。這年的5月,哈根斯便在倫敦皇家科學院朗讀自己的論文,報告觀測得的天狼星的譜線頻移。這論文的主要影響不在觀測結果本身,而在心理效果——它成功說服了科學界開始相信光線的都卜勒效應是真實的。

1年後,更多光的都卜勒效應證據陸續湧現。發現氦的科學家之一的天文學家約瑟夫‧諾曼‧洛克耶(Joseph Norman Lockyer)發現日珥(太陽表面噴出的高速氣流)的譜線也有偏移,但他並無在論文中提及譜線頻移與都卜勒效應的關係,再者他當時不知道日珥的噴發速率,因此這項發現算不上有力證據。

而德國的天文學家赫爾曼‧佛格爾(Hermann Vogel)則找到一項有力證據。他找來太陽赤道上某點的譜線,並將之對比對徑點的譜線。這麼一來,譜線的距離是都卜勒頻移的兩倍。他根據都卜勒效應推算出太陽的自轉速率,再比對以太陽黑子推算出的值。兩者非常吻合。他在1872年發表這項決定性的結果。

佛格爾同時也致力提升測量天體徑向速度的精度(徑向速度指速度沿觀測者—觀測對象連線方向的分量)。他以敏銳的觀察力發現哈根斯等科學家引用的恆星徑向速度的不確定值與都卜勒頻移值相若,巨大誤差的主因是當時科學家用肉眼觀測譜線。

在佛格爾的年代,天文學家剛開始引入照相技術至觀測天文學,佛格爾便把這項新技術應用於徑向速度的測量。他在1887年把攝影元件安裝在波茨坦天文台,其後的3年間,他利用這望遠鏡觀測恆星的都卜勒頻移。在1891年,他公佈了第一版的觀測結果,翌年1892年,他再發表準確的恆星徑向速度的終訂版。這年剛好是都卜勒在波希米亞科學學會朗讀自己的論文後的50週年,都卜勒效應終於成為天文物理學研究的一大助力。1901年,俄羅斯天文學家阿里斯塔克‧貝洛普斯基(Aristarkh Belopolsky)終於在實驗室中利用旋轉的鏡和單色光源演示了光的都卜勒效應。

佛柯特的變換式

1887年1月,德國哥廷根皇家科學院舉行了一次會議。會議中,沃爾德馬爾‧佛柯特(Woldemar Voigt)發表了論文,他推導了光在不可壓縮的介質中沿傳播方向觀測得的都卜勒效應。這論文回應了1886年的一個實驗,實驗由阿爾伯特‧邁克生(Albert Michelson)和愛德華‧莫立(Edward Morley)進行,他們所測量的是水的菲涅耳阻力系數。兩人做的實驗改良自1851年的斐索實驗——一個讓光在流水中傳播的實驗。

佛柯特在論文中提出,在圖3的變換中,光的波動方程是一個不變方程式。

圖3︰佛柯特在1887年提出的變換式,在這變換下,光的波動方程不變。因子q 等於勞侖茲因子 r 的倒數,即 r=1/q。若把佛柯特的方程兩邊除以q ,所得結果即為勞侖茲變換。

若把這組式秀給現代的任何一位物理學家,他都能立馬認得出佛柯特變換與勞侖茲變換就只差一個勞侖茲因子。當中值得留意的是最後一條方程,方程中給定了光速 和觀察者的運動速率 ,觀察者測得的時間會與他的位置有關。因此雖然狹義相對論的論文是1905年才出版,但從現代眼光看,我們可以認為佛柯特成功從狹義相對論效應推導出都卜勒效應,這推導甚至比著名的邁克生以太實驗早數個月、比喬治‧菲次吉拉(George Fitzgerald)提出相對論性長度縮短早2年。

佛柯特推導都卜勒效應的方法直到現在的教科書也在沿用。二十年後,愛恩斯坦進一步推導相對論性的橫向都卜勒效應。這從來沒有被都卜勒本人和佛柯特預言過。

都卜勒光譜學

都卜勒想像船舷旁的水波後2個世紀的今天,都卜勒效應成為以電磁波測量動力系統的重要工具。除了都卜勒氣象雷達,都卜勒效應還涵蓋了小至冷卻原子、大至透過恆星的微弱震動找出太陽系外行星。

在 2008 年的克卜勒衛星發射前,大部分的太陽系外行星也是用都卜勒效應發現。發現的方式是測量系外行星所屬恆星繞共同質心運轉時造成的週期性都卜勒頻移。在1995年,米歇‧馬約(Michel Mayor)和迪迪埃‧奎洛茲(Didier Queloz)利用這種頻移發現繞飛馬座51的行星,這是人類首個發現的太陽系外行星。兩人因此榮獲2019諾貝爾物理學獎(詳見2019年12月《Physics Today》第17頁)。如利用多年的數據作測量,都卜勒效應現在已能測量小至 3 m/s 的徑向速率。

圖4︰(a) ~ (c) 質量與木星相近的行星與飛馬座51繞共同質心轉動,(d) 恆星的軌道速率是60 m/s。

比恆星更大的空間標度下,都卜勒效應還能用於觀測一個星系中不同物件繞星系核的軌道速率,並以此製作星系的旋轉曲線,從而得出最有力的暗物質存在證據。

而各個星系的相對運動也能利用都卜勒效應測得。科學家測得室女座星系團中,各星系像水流一樣往某點運動,這點現在被稱作「巨引源」。換言之,科學家透過都卜勒效應發現了巨引源的存在。

雖然說哈伯效應不是直接由都卜勒效應造成而是空間膨脹造成,但多普勒效應仍能用於最大的空間標度——它告訴我們,地球相對於微波背景輻射 (CMB) 以 370 km/s 的速率運動,這是從微波背景輻射的偶極異向性推論得出,如圖5所示。而都卜勒頻移的局域波動則可以用於推論早期宇宙中的局域運動,並求得早期宇宙的質量分佈和暗物質比例。

在生命科學的範疇,聲音的都卜勒效應可用於超聲波成像術。在1960年代,這效應首次用作測量血液在血管中的流動,現在還可以用於測量體內的移動,例如在分娩前監測胎兒的心跳等。

圖5︰背景微波輻射的異向性。

左圖顯示了偶極異向性,它由地球的運動造成。

右圖展示了小角異向性,減去地球運動造成的異向性後,我們可得知早期宇宙中,光子發生都卜勒散射的情況。

光的都卜勒效應則見於探測血流方向的血管成像術。除此之外,細胞內的細胞器雖然只以每秒數納米運動,它造成的頻移可以低至 0.01 Hz,但以現今技術,還是可以測得出來!這項測量提供了非常重要資訊,讓醫生替病人選擇最適切的癌症治療。當年都卜勒離開維也納,看着聖斯德望主教座堂徐徐遠去,教堂的燈光表觀頻率應低了數 MHz,可惜他無法以肉眼看出這頻移。就像他無法看出以自己冠名的效應能流芳百世一樣。

本文感謝 Physics Today (American Institute of Physics) 同意物理雙月刊進行中文翻譯並授權刊登。原文刊登並收錄於 Physics Today, March 2020 雜誌內 (Physics Today 73, 3, 30 (2020) ;https://physicstoday.scitation.org/doi/10.1063/PT.3.4429) ;原文作者:David Nolte。中文編譯:文裕。

Physics Bimonthly (The Physics Society of Taiwan) appreciates that Physics Today (American Institute of Physics) authorizes Physics Bimonthly to translate and reprint in Mandarin. The article is contributed by David Nolte, and is published on https://physicstoday.scitation.org/doi/10.1063/PT.3.4429 The article in Mandarin is translated and edited by Abel.