在一戰中動員的美國物理學(Mobilizing US physics in World War I)

- Physics Today 專文

- 撰文者:Johannes-Geert Hagmann (譯者:常雲惠,Teacher in Cambridge Primary School, Cambridge, New Zealand )

- 發文日期:2017-09-25

- 點閱次數:808

美國於1917年4月6日正式對德宣戰並加入戰局,此即眾所周知的第一次世界大戰。傳統的觀點認為這是「化學家的戰爭」,因為在戰鬥當中大量使用了惡名昭彰的化學武器。然而,其它科學 ,包括物理學在內 , 也扮演了至關緊要的角色。其中最顯著的是偵測與干擾技術的發展。

儘管物理學在第一次世界大戰時的成就不如化學那麼顯著,但是戰時的經歷卻改變了整整一代的美國物理學家。本文旨在追溯大戰期間,物理學家動員的歷史以及科學參與的故事。這場衝突大幅提升了美國物理學家的地位與政治影響力。他們的成就所造成的影響,到了戰後更是顯而易見。

為戰爭而做的科學準備

為戰爭而做的科學準備

「對於你被迫離開實驗室,參加軍隊的工作,我心裡的遺憾真是無以言喻。這場戰爭所造成駭人聽聞的損失,令我深切地同情所有被迫必須忍受的人。但願和平盡快來臨,讓我們能再次回到從前幸福的時光。」

美國天體物理學家黑爾(George Ellery Hale,參見圖一)在1914年底對一位德國同事寫的那些話,表達出遠觀者的簡單願望:希望盡速恢復戰前的科學生活常態。但是,黑爾的願望未能立即實現。在損失了令人驚駭的數千萬條生命之後,整個歐洲地區徹底崩解,加上在停戰後政治的急遽變化,因此不論是世界局勢或是科研生活,都不可能再回到戰前的狀態。

作為美國國家科學院(National Academy of Science,NAS)院士的外交大臣,黑爾在開戰後的第一年,仍舊與德國及其它國家的科學家們保持密切聯繫。但是,黑爾和他的同事們並未置身事外太久。儘管在1917年整個春季,美國仍舊維持著政治中立,但美國的科學家和工程師們,早就已經開始針對戰爭所引起的軍事問題尋求解答,並積極備戰。

美國的科技動員,在歐陸戰爭爆發不久之後便開始了。1915年5月,德國海軍擊沉西塔尼亞號(Lusitania)這艘搭載了一千二百名乘客,其中包括一百二十八名美國人的英國遠洋郵輪之後,這個動員的熱度達到了一個新的高點。此次攻擊事件發生不久之後,愛迪生(Thomas Edison)倡議為美國海軍籌組一個實驗室,這個提議,促成了海軍諮詢委員會(Naval Consulting Board)的設立。由於組成委員的偏見,認為學術研究無法提供任何實際用途,因此刻意地避開與學術機構合作,轉向民間徵求各項發明與改進技術,從而收到超過十萬件以上的提案。不幸的是,大多數的提案品質都很差,以至於在整個大戰期間只有魯戈斯定向儀(Ruggles Orientator)這一個計畫得以落實;它是一個懸掛於空中,可以三百六十度翻轉的載人容器,用於訓練新進飛行員的飛行模擬訓練器。簡而言之,愛迪生期望從普羅大眾中尋求軍備知識或技術的願望,以失敗告終。

另一項科技動員,是由黑爾在1916年4月透過國家科學院所發起的。在美國參戰期間,科學院批准了支持威爾遜總統的臨時法案。最終,國家科學院成立了國家研究委員會(National Research Council,NRC),專職協調以國防為目的之基礎與應用研究,並支持科學家和工程師的跨學科合作。 黑爾成為委事會的第一任主席。

黑爾、密立根以及「芝加哥幫」

黑爾、密立根以及「芝加哥幫」

黑爾在1916年時給一位同僚的信中寫道:「戰爭應該是意謂著做研究,而非寫報告。」這個簡短的表述,強烈地顯示出他在組建NRC,以及推動科學動員方面的目標。

NRC以歐洲學院與組織為典範,由中央統籌協調各項研究計畫。1916年7月,黑爾前往英國考察,學習英國和法國科學家的動員方式。他在對威爾遜的調查結果報告中指出:「為了取得和平,我們現在正急需這些能對生產軍備武器有幫助的頭腦,其實,早在過去,甚至在未來,我們一直都需要他們」。黑爾對NRC的定位,是一個更加強大並能延續至戰後的永久組織。 因此,科學史家將他視為美國戰後科學研究系統的奠基者。

與外國科學家之間的私人情誼,幫助了黑爾和他的同事為新成立的NRC奠定了政治上的影響力。1917年5月,來自英國和法國的一批物理學家到美訪問,隨行人員當中包括了1908年諾貝爾化學獎得主拉塞福(Ernest Rutherford)。他們向美國的科學同僚們分享了潛艇偵測技術上的研究。這個知識的分享,為美國科學家隨後自行研發的偵測技術開啟了先河。此外,這個外國團體還鼓吹動員美國的科學研究。為了支持這一項志業,拉塞福發了一份備忘錄給威爾遜總統以及美國戰爭部長貝克(Newton Baker),其中描述了他的一位優秀學生莫斯利(Henry Moseley)死於加利波利之役(Battle of Gallipoli)的故事。莫斯利的死亡,實為科學人才流失的範例。而黑爾則利用拉塞福的故事,敦促美國確保有才華的研究人員被動員於戰時科學,而非白白在戰場上失去生命。

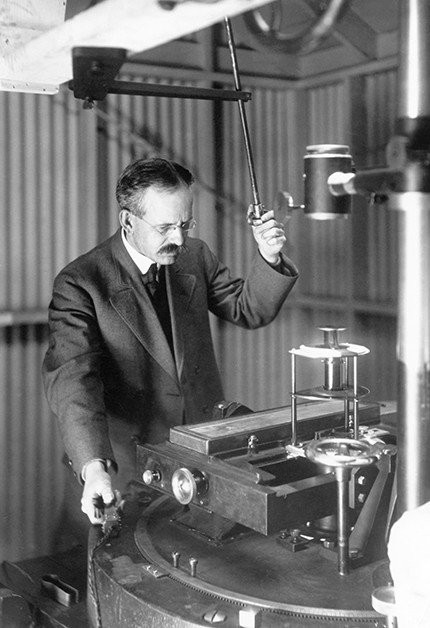

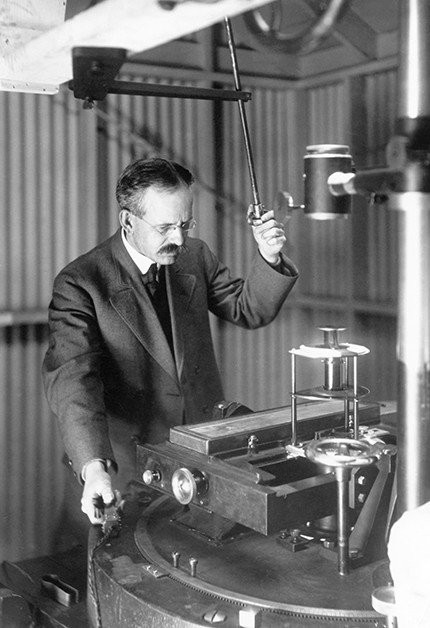

黑爾是創建NRC的首腦,但擔任副主席的物理學家密立根(Robert Millikan,圖二)則是大部分戰時工作的決策者。密立根和黑爾曾與邁克生(Albert Michelson,圖三)一起在芝加哥大學服務;邁克生是瑞爾森物理實驗室(Ryerson Physical Laboratory)的主任,於1887年時與莫立(Edward Morley)合作設計精確測量光速的光干涉實驗。

黑爾與密立根二人在NRC成立之後,便放下了手邊的科研工作,而專注於管理這個位在華盛頓特區的新組織。 黑爾於1917年8月時離開首都,前往帕薩迪納(Pasadena)的威爾遜山天文台,監督一架100英寸,當時世界上最大的望遠鏡的安裝工作。這個天文台成為黑爾口中「帕薩迪納戰爭實驗室」的一部分;這個「戰爭實驗室」由包括這個天文台在內的幾個研究機構所組成,旨在協助美國陸軍和海軍製造精密測量儀器。截至戰爭結束之前,天文台中負責製作測距儀、潛望鏡和大地量測儀器的工作人員,已然多達60餘名。

密立根在華盛頓擔任黑爾的左右手,在處理NRC的日常業務之餘,他仍與過去瑞爾森物理實驗室的老同事及學生們保持聯繫。1916年,芝加哥大學物理系的成員,共由密西根、他的前導師邁克生、三位年輕的教授、一名講師與四名助理所組成。這群成員在該年稍後受到徵召,分別前往法國服役,或到美國信號軍團(US Signal Corps)進行研究工作,或者是與NRC的化學部門合作。通過對部隊勤務派令的干預,密立根很有可能幫助過幾位研究人員避免在戰鬥中受傷或死亡。然而,在1918年時,勤勉治學的物理學家朱伊特(Frank Jewett)認為,這場戰爭宛如一座「科學的血汗工廠」,大量動員了學術界與工業界的科學家,以至於打亂了基礎科學研究以及下一代科研人才的養成。

圖三:瑞爾森物理實驗室的成員合照,攝於1916年6月。其中較有影響力的成員包括密立根(第一排右),邁克生(第二排右)和柯普(Otto Koppius,第四排右)。(由AIP EmilioSegrè 視覺檔案館提供。)

物理科學委員會

物理科學委員會

在NRC成立之後,依業務需求,下面再分設七個委員會,每個委員會專門負責某一門科學。密立根除擔任副主席外,還兼任物理科學委員會(Physical Sciences Committee)主任。由於分權制度的設計,加上沒有自己的設施,各項計畫只能依靠與工業實驗室、大學、學院和軍事研究單位的合作來進行。為了方便NRC與軍隊的聯合工作,密立根被任命為信號兵團的少校,並穿上軍裝。起初,他對於自己的這個新身分感到相當有趣,在參加相關的軍事訓練時,也會自我調侃或摸魚,這包括每週例行的打靶練習。然而事後證明,當他需要在學術界與軍方之間進行談判協調時,這個「少校官階」起了相當大的作用。

1917年初,就在美國正式參戰的前幾週,NRC收到來自陸軍與海軍技術部門詢問一大串科學與技術問題的清單。NRC的科學家,從中挑選了二十多個他們認為會影響戰爭進程的物理問題,開始著手進行研究。超過50名的科學家致力於發展無線電通信、各種航程的飛機、不同射程的槍砲、偽裝掩護,以及飛航儀器等。到了戰爭末期,NRC大約進行過70個研發項目。

鑑於德國潛艇對協約國海上船艦的惡意攻擊,物理研究中最迫切的問題,是開發出偵測潛艇的方法。美國的反潛項目被認為是第一個大規模的軍事研發計劃。總計有十個團體參與研發工作。

偵測潛艇的方法分為兩類:用麥克風及其它聆聽裝置進行被動式的監測,以及通過反射聲波進行主動偵測。隨著潛艇技術的進展而變得更為安靜之後,被動的監測方式也逐漸變得困難。法國和英國的研究人員首先考慮到運用超聲波的反射波作為主動偵測的可行性。這種新技術,由負責偵測的船艦主動發送信號,再從潛艇表面反彈回來的信號來定位潛艇的位置。協約國研究委員的法國團隊,報告了由郎之萬(Paul Langevin)使用壓電傳感器(piezoelectric transducer)所進行的超聲波實驗。美國的哥倫比亞和史丹佛大學,以及在加州聖佩德羅(San Pedro)的一個新研究小組,以前述的發現為基礎繼續進行超聲波的研究。不過,儘管如此,具體的超聲波測距裝置在一戰結束之前仍舊未能開發出來。

有一個位於波士頓附近的納罕特(Nahant)很早以前便成立的小組致力於監聽方法的研究。這個單位接受海軍諮詢委員會(Naval Consulting Board)的資助,研究開發能在海上進行的監聽技術。該研究受到通用電氣(General Electric)和西電公司( Western Electric Company)二家公司工程團隊的支援;這群工程師當中,包括了化學家以及未來的諾貝爾獎得主朗繆爾(Irving Langmuir)。

然而,密立根相信「偵測」才是最優先、也是最重要的物理問題。在解決這個問題之後,才進入需要工程師輔助的第二個階段。因此,NRC在康乃狄克州的新倫敦(New London, Connecticut)又另外設立了一個新的物理研究小組,專門負責潛艇問題。這個團隊當中包含了年輕的科學家布希(Vannevar Bush)。他就是後來在第二次世界大戰期間,專責戰時研究的「美國科學研究與發展辦公處」(US Office of Scientific Research and Development)的主管。根據英國和法國科學家的研究成果,數學家梅森(Max Mason)在1917年7月提出了改良型探測器。這是以新的方式重新佈置聽力管的位置,此即所謂的多變量管或M-V管,這個操作原理更激發了日後其它儀器的設計方式。

除了置身實驗室參與戰時研究之外,有些美國物理學家也會到歐洲工作。為了維持協約國之間的科學訊息交流,密立根在1917年底,派遣聯絡官前往英國、法國和義大利,向NRC所屬的「研究訊息委員會」(Research Information Committee)回報科學情報。普林斯頓大學的特羅布里奇(Augustus Trowbridge)和哈佛大學的萊曼(Theodore Lyman),是參戰的美國物理學家中著名的例子。他們在法國負責一項「聲光測距」研究的領導任務。萊曼在朗格爾(Langres)附近組織了一個偵測學校,之後還被指定為一個超過千人的大營隊指揮官。

進展的光學,阻滯的聲學

除了幾項由中央督導的研究項目之外,例如反潛偵測的研究,另外還有少數幾位物理學家投身到領域較窄的特定問題研究中,芝加哥密立根實驗室負責人的邁克生就是其中之一。邁克生是在兩歲時隨父母移民到美國的德裔物理學家(請參見《第一次世界大戰期間德國移民面臨的挑戰》)。他畢業於美國海軍學院,由於同時具備了軍事與科學的訓練,相較於一般的平民物理學家,他有著與眾不同的特質。

作為美國首位諾貝爾物理學獎得主,邁克生是科學社群裡的傑出人物。原本,密立根希望指定邁克生擔任新倫敦潛艇偵測小組的負責人。然而,邁克生感到自己無法勝任,因而掛冠求去,並提議從事與他的研究興趣較為接近的問題。

邁克生於1918年,加入美軍海軍預備隊並官拜海軍少校,隨即在國家標準局(National Bureau of Standards)的支持下開始研究改進光學測距儀。這項研究後來由前芝加哥物理學家斯特拉頓(Samuel Stratton)接手領軍。自從戰爭開打以來,國家標準局一直致力於解決高品質光學玻璃短缺、供給嚴重不足的問題 。在戰前,美國相當依賴從德國進口光學玻璃。然而,透過密集的測試與開發,到了戰爭後期美國已經擺脫依附國的角色,得以在工業規模上自給自足。 在戰爭的最後幾個月,美國甚至能有額外的產能可以出口至義大利。

國家標準局還負責玻璃製品的品管問題,這正好與邁克生的研究興趣不謀而合。早在1891年,邁克生就為海軍光學測距儀提出專利申請。在戰爭期間,他更與光學儀器商合作,以提高其性能。儘管光線在儀器內部行進需要多次偏折,邁克生仍舊希望可以提升透射程度。 此外,建造一個測距儀幾乎需要花費一年的時間,因此製作過程的簡化也是一個十分迫切的問題。

邁克生的儀器與初期的測距儀一樣,依賴於光學影像重合的原理; 目標物的距離可以透過兩個偏移望遠鏡(物鏡)在觀測人員的眼中重疊成為一個單一影像而測得。其中因視差所引起的成像偏移,可透過棱鏡的折射來校正。邁克生的提議中包含了對儀器的若干基本概念進行修改。這些改變增大了觀測的視野,以及能有更長的基線來提高儀器的精密度。海軍採用了邁克生改進的測距儀,使用結果是出乎意料的滿意。 1918年夏天,黑爾從威爾遜山提出報告,他的工作坊將從30組玻璃開始量產。

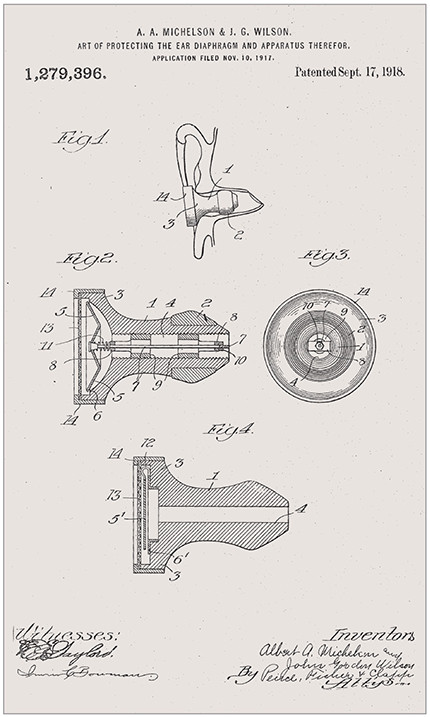

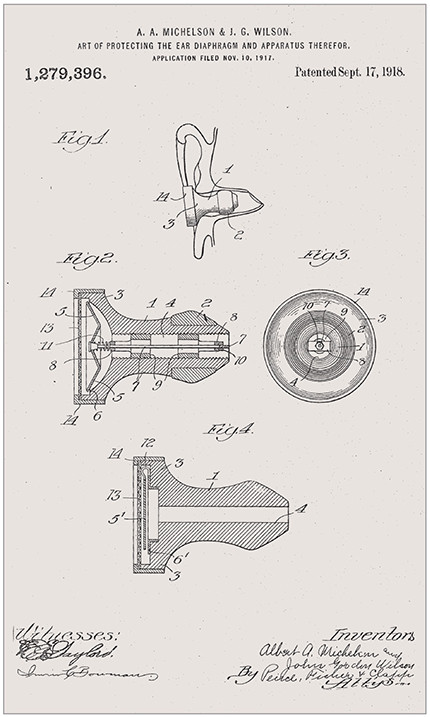

邁克生的另一個想法就沒有那麼成功。他在從事光學研究同時也與威爾遜(John Wilson)醫師聯手開發一種新型的聽力防護罩。由於戰場上的空間狹小,又常有大量的炸彈爆炸,使得許多人的聽力受損。邁克生與威爾遜開發出一種機械式閥門,可以有效減緩由槍砲聲所引起的壓力波,同時又可以讓大部分人類的聲音通過。

第一個聽力防護罩的樣品,是以特殊比例混合了軟橡膠和硬橡膠,再搭配金屬組件製成一個密閉不透氣的耳罩,罩在士兵的耳朵周圍(見圖4)。內部有一小片稍加折疊的鋁薄片,讓聲波可以通過這個耳罩。但是,當有劇烈的壓力波來襲時,例如炸彈的聲音,這片鋁箔片會透過相連接的彈簧推動耳罩內的閥門,使其關閉而保護耳膜。

最初估計,這個聽力防護罩的製造成本並不高,而且這個設計似乎也相當有用。然而,實際上,經過動物試驗以及隨後的屍體解剖顯示,該防護罩在預防聽力受損上面竟然比其他可用的模型還落後。在這一類的七個研發專案中,威爾遜-邁克生聽力防護罩的效果只達到第六名;而最後一名的作法就是使用乾羊毛來塞住耳朵。儘管邁克生的防護罩讓佩戴的人能夠聽到人的聲音,但是軍隊並未因此而進行量產。

圖四,威爾遜 - 邁克生聽力防護罩圖示。 (由美國專利局提供)

戰爭為物理學所留下的遺產

戰爭為物理學所留下的遺產

CYNTHIA CUMMINGS

此外,正如黑爾所預期的,對物理社群而言,這場戰爭是個「政治催化劑」,鼓勵物理學家們將聰明才智用於「戰爭」與「和平」的雙重用途。關於科學為這場戰爭中所付出的成果,黑爾貼切地做了摘要:「這場戰爭最重要的一項成果,是化學和物理學等基礎學科的重要性,受到國家級的重視。」在一戰中參與研究的物理學家,包括密立根、布希和朱伊特等,將在接下來的數十年間,繼續扮演著政治顧問、科研管理與決策人員等角色,特別是在稍後的第二次世界大戰期間,有著更為顯著的影響力。美國物理學家和工程師在一戰時累積的經驗,支持了新一代的科學菁英在政治地位上的突破。

對「內部敵人」的看法

對「內部敵人」的看法

在十九世紀末和二十世紀初期,共有二千多萬移民湧進美國;其中大多數來自南歐、東歐與中歐。時至1910年,德國移民已達美國總人口數的8%左右。在1917年美國參戰之後,反德(anti-German) 情緒逐漸高張;這個現象從1917年時,由霍普斯(Harry Ryle Hopps)製作的軍事招募海報當中,便可略知一二。有關國家少數民族的忠誠,以及該如何處理敵方外僑等問題開始浮現檯面。

正如歷史學家拉斯金(David Laskin)所呈現的那樣,社會大眾與政府針對少數族裔的監督實無必要; 一般說來,移民們都有著很高的忠誠度。不過,對德國移民的不信任相當普遍。 此外,對於沒有計畫成為美國公民的敵方外僑與移民,在徵兵上得以豁免這一點,讓那些可能受到徵召的民眾感到非常憤慨。

各式的懷疑與不信任態度也在科學界中蔓延。某些協約國的科學家有著「一竿子打翻一船人」的想法,認為所有的德國科學家都是一個樣。特別是在1914年10月,共有93位德國教授與知識分子連署了〈告文明世界〉(To the Civilized World)宣言,明確地表態支持德國的軍事行動;簽署的人員包括普朗克與倫琴等著名物理學家。這份宣言在整個戰爭期間成為眾矢之的,引發協約國科學家對德裔科學家的諸多批評。

美國的物理學家被迫面臨這些難題。因為他們當中有許多人是在歐洲完成部分的科學養成教育,而且大半是在德國。例如,密立根在芝加哥找到他的科學棲身之地以前,便在柏林待了將近一年的時間。戰爭爆發之後,德國入侵比利時的暴行讓他感到非常震驚。儘管密立根的想法未必完全準確,然而他在自傳中聲稱,他在柏林的時候便已預見德國在二十世紀上半葉可能會採取的野蠻行為;參見佩里(Michael Fletcher Perry)在《今日物理》 (Physics Today),2007年5月第56頁的文章。

另一個例子發生在科波皮斯(Otto Koppius)身上。這位密立根芝加哥研究小組的物理學家是德國移民,在1912年時歸化為美國公民。他所面臨的難堪狀況是,他感受得到自己身為德國後裔的諸多障礙。在戰爭爆發後,他向密立根懇請參戰的機會,最好是能到法國前線作戰以證明自己的忠誠。 然而,密立根卻建議他留在學術單位,以教物理的方式來為戰爭做出貢獻。

政治立場的衝突也發生在密立根的私人生活中。1917年8月,密立根的兒子格倫(Glenn)因其友人保羅・尼茨(Paul Nitze)的極端親德立場,雙方之間有些爭執。保羅的親德立場來自於他的父親,任教於芝加哥大學的語言學教授尼茨(William Nitze)。於是,對老尼茨,密立根不得不出言相勸:「慎選你希望服務的對象。如果你選擇了這個國家的敵人,別忘了考慮一下你自身的安全,至少不要再繼續散播這個會讓你與美國都陷入危險境地的想法。假設最後,你心心念念都在這裡,那麼徹底認清當前的局勢,不失為補救之道。」保羅在日後的「冷戰」期間,成為美國防務政策的重要戰略家。

保密和忠誠也是美國研究實驗室的重要關切點。藉由小心奕奕的人才篩選制度,黑爾希望能夠避免聘任具有親德傾向的科學家。在1917年初,密立根注意到物理學家習慣於與外國同僚溝通與討論,因而警告國家研究委員會的委員要認真對待保密問題,因為他認為「德國的諜報機制不僅相當完整,並且效能很高。」

因此,第一次世界大戰,可以說是美國物理學界史上的一個轉捩點,歷史學家凱夫勒斯(Daniel J. Kevles)在被譽為經典之作的《物理學家》(The Physicists)一書中,詳盡地記錄了這一發展。「以戰止戰」(Wal to End All Wars)拉近了物理學與軍事之間的距離,以及隨後在科學、工業與軍事研究之間的種種糾葛,最終導致二十世紀時的武裝衝突。科學與科技研究,包括物理學裡的一些重大貢獻,竟成為左右戰局的決定性因素。

本文感謝Physics Today (American Institute of Physics) 同意物理雙月刊進行中文翻譯並授權刊登。原文刊登並收錄於Physics Today, August/2017 雜誌內(Physics Today 70, 8, 44 (2017); http://physicstoday.scitation.org/doi/10.1063/PT.3.3660);原文作者哈格曼(Johannes-Geert Hagmann) 是德國慕尼黑德意志博物館的策展科技部主任。本文是哈格曼於《物理學報》( Physik Journal),2015年11卷14期上發表的〈物理應如何被聆聽〉(Wie sich die Physik Gehör verschaffte) 一文的延伸 。中文譯稿:常雲惠 老師,Teacher in Cambridge Primary School, Cambridge, New Zealand 。

Physics Bimonthly (The Physics Society of Taiwan) appreciates that Physics Today (American Institute of Physics) authorizes Physics Bimonthly to translate and reprint in Mandarin. The article is contributed by Johannes-Geert Hagmann, and are published on Physics Today 70, 8, 44 (2017); http://physicstoday.scitation.org/doi/10.1063/PT.3.3660). The article in Mandarin is translated by Ms. Marleen Charng, Teacher in Cambridge Primary School, Cambridge, New Zealand .

儘管物理學在第一次世界大戰時的成就不如化學那麼顯著,但是戰時的經歷卻改變了整整一代的美國物理學家。本文旨在追溯大戰期間,物理學家動員的歷史以及科學參與的故事。這場衝突大幅提升了美國物理學家的地位與政治影響力。他們的成就所造成的影響,到了戰後更是顯而易見。

為戰爭而做的科學準備

為戰爭而做的科學準備「對於你被迫離開實驗室,參加軍隊的工作,我心裡的遺憾真是無以言喻。這場戰爭所造成駭人聽聞的損失,令我深切地同情所有被迫必須忍受的人。但願和平盡快來臨,讓我們能再次回到從前幸福的時光。」

美國天體物理學家黑爾(George Ellery Hale,參見圖一)在1914年底對一位德國同事寫的那些話,表達出遠觀者的簡單願望:希望盡速恢復戰前的科學生活常態。但是,黑爾的願望未能立即實現。在損失了令人驚駭的數千萬條生命之後,整個歐洲地區徹底崩解,加上在停戰後政治的急遽變化,因此不論是世界局勢或是科研生活,都不可能再回到戰前的狀態。

作為美國國家科學院(National Academy of Science,NAS)院士的外交大臣,黑爾在開戰後的第一年,仍舊與德國及其它國家的科學家們保持密切聯繫。但是,黑爾和他的同事們並未置身事外太久。儘管在1917年整個春季,美國仍舊維持著政治中立,但美國的科學家和工程師們,早就已經開始針對戰爭所引起的軍事問題尋求解答,並積極備戰。

美國的科技動員,在歐陸戰爭爆發不久之後便開始了。1915年5月,德國海軍擊沉西塔尼亞號(Lusitania)這艘搭載了一千二百名乘客,其中包括一百二十八名美國人的英國遠洋郵輪之後,這個動員的熱度達到了一個新的高點。此次攻擊事件發生不久之後,愛迪生(Thomas Edison)倡議為美國海軍籌組一個實驗室,這個提議,促成了海軍諮詢委員會(Naval Consulting Board)的設立。由於組成委員的偏見,認為學術研究無法提供任何實際用途,因此刻意地避開與學術機構合作,轉向民間徵求各項發明與改進技術,從而收到超過十萬件以上的提案。不幸的是,大多數的提案品質都很差,以至於在整個大戰期間只有魯戈斯定向儀(Ruggles Orientator)這一個計畫得以落實;它是一個懸掛於空中,可以三百六十度翻轉的載人容器,用於訓練新進飛行員的飛行模擬訓練器。簡而言之,愛迪生期望從普羅大眾中尋求軍備知識或技術的願望,以失敗告終。

另一項科技動員,是由黑爾在1916年4月透過國家科學院所發起的。在美國參戰期間,科學院批准了支持威爾遜總統的臨時法案。最終,國家科學院成立了國家研究委員會(National Research Council,NRC),專職協調以國防為目的之基礎與應用研究,並支持科學家和工程師的跨學科合作。 黑爾成為委事會的第一任主席。

圖一,黑爾,攝於威爾遜山天文台(Mount Wilson Observatory)。照片由加洲理工學院和AIP EmilioSegrè 視覺檔案館提供。

黑爾、密立根以及「芝加哥幫」

黑爾、密立根以及「芝加哥幫」黑爾在1916年時給一位同僚的信中寫道:「戰爭應該是意謂著做研究,而非寫報告。」這個簡短的表述,強烈地顯示出他在組建NRC,以及推動科學動員方面的目標。

NRC以歐洲學院與組織為典範,由中央統籌協調各項研究計畫。1916年7月,黑爾前往英國考察,學習英國和法國科學家的動員方式。他在對威爾遜的調查結果報告中指出:「為了取得和平,我們現在正急需這些能對生產軍備武器有幫助的頭腦,其實,早在過去,甚至在未來,我們一直都需要他們」。黑爾對NRC的定位,是一個更加強大並能延續至戰後的永久組織。 因此,科學史家將他視為美國戰後科學研究系統的奠基者。

與外國科學家之間的私人情誼,幫助了黑爾和他的同事為新成立的NRC奠定了政治上的影響力。1917年5月,來自英國和法國的一批物理學家到美訪問,隨行人員當中包括了1908年諾貝爾化學獎得主拉塞福(Ernest Rutherford)。他們向美國的科學同僚們分享了潛艇偵測技術上的研究。這個知識的分享,為美國科學家隨後自行研發的偵測技術開啟了先河。此外,這個外國團體還鼓吹動員美國的科學研究。為了支持這一項志業,拉塞福發了一份備忘錄給威爾遜總統以及美國戰爭部長貝克(Newton Baker),其中描述了他的一位優秀學生莫斯利(Henry Moseley)死於加利波利之役(Battle of Gallipoli)的故事。莫斯利的死亡,實為科學人才流失的範例。而黑爾則利用拉塞福的故事,敦促美國確保有才華的研究人員被動員於戰時科學,而非白白在戰場上失去生命。

黑爾是創建NRC的首腦,但擔任副主席的物理學家密立根(Robert Millikan,圖二)則是大部分戰時工作的決策者。密立根和黑爾曾與邁克生(Albert Michelson,圖三)一起在芝加哥大學服務;邁克生是瑞爾森物理實驗室(Ryerson Physical Laboratory)的主任,於1887年時與莫立(Edward Morley)合作設計精確測量光速的光干涉實驗。

黑爾與密立根二人在NRC成立之後,便放下了手邊的科研工作,而專注於管理這個位在華盛頓特區的新組織。 黑爾於1917年8月時離開首都,前往帕薩迪納(Pasadena)的威爾遜山天文台,監督一架100英寸,當時世界上最大的望遠鏡的安裝工作。這個天文台成為黑爾口中「帕薩迪納戰爭實驗室」的一部分;這個「戰爭實驗室」由包括這個天文台在內的幾個研究機構所組成,旨在協助美國陸軍和海軍製造精密測量儀器。截至戰爭結束之前,天文台中負責製作測距儀、潛望鏡和大地量測儀器的工作人員,已然多達60餘名。

密立根在華盛頓擔任黑爾的左右手,在處理NRC的日常業務之餘,他仍與過去瑞爾森物理實驗室的老同事及學生們保持聯繫。1916年,芝加哥大學物理系的成員,共由密西根、他的前導師邁克生、三位年輕的教授、一名講師與四名助理所組成。這群成員在該年稍後受到徵召,分別前往法國服役,或到美國信號軍團(US Signal Corps)進行研究工作,或者是與NRC的化學部門合作。通過對部隊勤務派令的干預,密立根很有可能幫助過幾位研究人員避免在戰鬥中受傷或死亡。然而,在1918年時,勤勉治學的物理學家朱伊特(Frank Jewett)認為,這場戰爭宛如一座「科學的血汗工廠」,大量動員了學術界與工業界的科學家,以至於打亂了基礎科學研究以及下一代科研人才的養成。

圖二:密立根(左二)攝於1918年,華盛頓特區的國家科學研究委員會辦事處面前。 (由加洲理工學院檔案館提供。)

圖三:瑞爾森物理實驗室的成員合照,攝於1916年6月。其中較有影響力的成員包括密立根(第一排右),邁克生(第二排右)和柯普(Otto Koppius,第四排右)。(由AIP EmilioSegrè 視覺檔案館提供。)

物理科學委員會

物理科學委員會在NRC成立之後,依業務需求,下面再分設七個委員會,每個委員會專門負責某一門科學。密立根除擔任副主席外,還兼任物理科學委員會(Physical Sciences Committee)主任。由於分權制度的設計,加上沒有自己的設施,各項計畫只能依靠與工業實驗室、大學、學院和軍事研究單位的合作來進行。為了方便NRC與軍隊的聯合工作,密立根被任命為信號兵團的少校,並穿上軍裝。起初,他對於自己的這個新身分感到相當有趣,在參加相關的軍事訓練時,也會自我調侃或摸魚,這包括每週例行的打靶練習。然而事後證明,當他需要在學術界與軍方之間進行談判協調時,這個「少校官階」起了相當大的作用。

1917年初,就在美國正式參戰的前幾週,NRC收到來自陸軍與海軍技術部門詢問一大串科學與技術問題的清單。NRC的科學家,從中挑選了二十多個他們認為會影響戰爭進程的物理問題,開始著手進行研究。超過50名的科學家致力於發展無線電通信、各種航程的飛機、不同射程的槍砲、偽裝掩護,以及飛航儀器等。到了戰爭末期,NRC大約進行過70個研發項目。

鑑於德國潛艇對協約國海上船艦的惡意攻擊,物理研究中最迫切的問題,是開發出偵測潛艇的方法。美國的反潛項目被認為是第一個大規模的軍事研發計劃。總計有十個團體參與研發工作。

偵測潛艇的方法分為兩類:用麥克風及其它聆聽裝置進行被動式的監測,以及通過反射聲波進行主動偵測。隨著潛艇技術的進展而變得更為安靜之後,被動的監測方式也逐漸變得困難。法國和英國的研究人員首先考慮到運用超聲波的反射波作為主動偵測的可行性。這種新技術,由負責偵測的船艦主動發送信號,再從潛艇表面反彈回來的信號來定位潛艇的位置。協約國研究委員的法國團隊,報告了由郎之萬(Paul Langevin)使用壓電傳感器(piezoelectric transducer)所進行的超聲波實驗。美國的哥倫比亞和史丹佛大學,以及在加州聖佩德羅(San Pedro)的一個新研究小組,以前述的發現為基礎繼續進行超聲波的研究。不過,儘管如此,具體的超聲波測距裝置在一戰結束之前仍舊未能開發出來。

有一個位於波士頓附近的納罕特(Nahant)很早以前便成立的小組致力於監聽方法的研究。這個單位接受海軍諮詢委員會(Naval Consulting Board)的資助,研究開發能在海上進行的監聽技術。該研究受到通用電氣(General Electric)和西電公司( Western Electric Company)二家公司工程團隊的支援;這群工程師當中,包括了化學家以及未來的諾貝爾獎得主朗繆爾(Irving Langmuir)。

然而,密立根相信「偵測」才是最優先、也是最重要的物理問題。在解決這個問題之後,才進入需要工程師輔助的第二個階段。因此,NRC在康乃狄克州的新倫敦(New London, Connecticut)又另外設立了一個新的物理研究小組,專門負責潛艇問題。這個團隊當中包含了年輕的科學家布希(Vannevar Bush)。他就是後來在第二次世界大戰期間,專責戰時研究的「美國科學研究與發展辦公處」(US Office of Scientific Research and Development)的主管。根據英國和法國科學家的研究成果,數學家梅森(Max Mason)在1917年7月提出了改良型探測器。這是以新的方式重新佈置聽力管的位置,此即所謂的多變量管或M-V管,這個操作原理更激發了日後其它儀器的設計方式。

除了置身實驗室參與戰時研究之外,有些美國物理學家也會到歐洲工作。為了維持協約國之間的科學訊息交流,密立根在1917年底,派遣聯絡官前往英國、法國和義大利,向NRC所屬的「研究訊息委員會」(Research Information Committee)回報科學情報。普林斯頓大學的特羅布里奇(Augustus Trowbridge)和哈佛大學的萊曼(Theodore Lyman),是參戰的美國物理學家中著名的例子。他們在法國負責一項「聲光測距」研究的領導任務。萊曼在朗格爾(Langres)附近組織了一個偵測學校,之後還被指定為一個超過千人的大營隊指揮官。

進展的光學,阻滯的聲學

除了幾項由中央督導的研究項目之外,例如反潛偵測的研究,另外還有少數幾位物理學家投身到領域較窄的特定問題研究中,芝加哥密立根實驗室負責人的邁克生就是其中之一。邁克生是在兩歲時隨父母移民到美國的德裔物理學家(請參見《第一次世界大戰期間德國移民面臨的挑戰》)。他畢業於美國海軍學院,由於同時具備了軍事與科學的訓練,相較於一般的平民物理學家,他有著與眾不同的特質。

作為美國首位諾貝爾物理學獎得主,邁克生是科學社群裡的傑出人物。原本,密立根希望指定邁克生擔任新倫敦潛艇偵測小組的負責人。然而,邁克生感到自己無法勝任,因而掛冠求去,並提議從事與他的研究興趣較為接近的問題。

邁克生於1918年,加入美軍海軍預備隊並官拜海軍少校,隨即在國家標準局(National Bureau of Standards)的支持下開始研究改進光學測距儀。這項研究後來由前芝加哥物理學家斯特拉頓(Samuel Stratton)接手領軍。自從戰爭開打以來,國家標準局一直致力於解決高品質光學玻璃短缺、供給嚴重不足的問題 。在戰前,美國相當依賴從德國進口光學玻璃。然而,透過密集的測試與開發,到了戰爭後期美國已經擺脫依附國的角色,得以在工業規模上自給自足。 在戰爭的最後幾個月,美國甚至能有額外的產能可以出口至義大利。

國家標準局還負責玻璃製品的品管問題,這正好與邁克生的研究興趣不謀而合。早在1891年,邁克生就為海軍光學測距儀提出專利申請。在戰爭期間,他更與光學儀器商合作,以提高其性能。儘管光線在儀器內部行進需要多次偏折,邁克生仍舊希望可以提升透射程度。 此外,建造一個測距儀幾乎需要花費一年的時間,因此製作過程的簡化也是一個十分迫切的問題。

邁克生的儀器與初期的測距儀一樣,依賴於光學影像重合的原理; 目標物的距離可以透過兩個偏移望遠鏡(物鏡)在觀測人員的眼中重疊成為一個單一影像而測得。其中因視差所引起的成像偏移,可透過棱鏡的折射來校正。邁克生的提議中包含了對儀器的若干基本概念進行修改。這些改變增大了觀測的視野,以及能有更長的基線來提高儀器的精密度。海軍採用了邁克生改進的測距儀,使用結果是出乎意料的滿意。 1918年夏天,黑爾從威爾遜山提出報告,他的工作坊將從30組玻璃開始量產。

邁克生的另一個想法就沒有那麼成功。他在從事光學研究同時也與威爾遜(John Wilson)醫師聯手開發一種新型的聽力防護罩。由於戰場上的空間狹小,又常有大量的炸彈爆炸,使得許多人的聽力受損。邁克生與威爾遜開發出一種機械式閥門,可以有效減緩由槍砲聲所引起的壓力波,同時又可以讓大部分人類的聲音通過。

第一個聽力防護罩的樣品,是以特殊比例混合了軟橡膠和硬橡膠,再搭配金屬組件製成一個密閉不透氣的耳罩,罩在士兵的耳朵周圍(見圖4)。內部有一小片稍加折疊的鋁薄片,讓聲波可以通過這個耳罩。但是,當有劇烈的壓力波來襲時,例如炸彈的聲音,這片鋁箔片會透過相連接的彈簧推動耳罩內的閥門,使其關閉而保護耳膜。

最初估計,這個聽力防護罩的製造成本並不高,而且這個設計似乎也相當有用。然而,實際上,經過動物試驗以及隨後的屍體解剖顯示,該防護罩在預防聽力受損上面竟然比其他可用的模型還落後。在這一類的七個研發專案中,威爾遜-邁克生聽力防護罩的效果只達到第六名;而最後一名的作法就是使用乾羊毛來塞住耳朵。儘管邁克生的防護罩讓佩戴的人能夠聽到人的聲音,但是軍隊並未因此而進行量產。

圖四,威爾遜 - 邁克生聽力防護罩圖示。 (由美國專利局提供)

戰爭為物理學所留下的遺產

戰爭為物理學所留下的遺產戰時所進行的研究工作,沒有任何一項可以左右戰局。由於美國參戰較晚,以至於在1918年11月簽署停戰協定之前,許多研究都無法完成或形成氣候。甚至,有些項目,例如邁克生的聽力防護罩,對於當時的科技發展也毫無助益。

CYNTHIA CUMMINGS

物理學未能左右到戰局,但是這場戰爭卻改變了人們對物理學的認知、相關的組織型態,以及它在戰後美國的權力位置。由於有數位美國物理學家積極參與了許多國際科學委員會或協會,讓NAS在國際科研上佔有一席之地。黑爾和邁克生提名密立根角逐諾貝爾物理學獎,不僅突顯了他在科學上的貢獻,更彰顯了他在戰時研究組織裡所起的關鍵作用。另一個戰後留下的永久遺產是NRC,這個由黑爾所創建的組織迄今依然健在,仍舊提出許多影響深遠的報告,主導著美國的科學政策和公眾輿論。

此外,正如黑爾所預期的,對物理社群而言,這場戰爭是個「政治催化劑」,鼓勵物理學家們將聰明才智用於「戰爭」與「和平」的雙重用途。關於科學為這場戰爭中所付出的成果,黑爾貼切地做了摘要:「這場戰爭最重要的一項成果,是化學和物理學等基礎學科的重要性,受到國家級的重視。」在一戰中參與研究的物理學家,包括密立根、布希和朱伊特等,將在接下來的數十年間,繼續扮演著政治顧問、科研管理與決策人員等角色,特別是在稍後的第二次世界大戰期間,有著更為顯著的影響力。美國物理學家和工程師在一戰時累積的經驗,支持了新一代的科學菁英在政治地位上的突破。

對「內部敵人」的看法

對「內部敵人」的看法在十九世紀末和二十世紀初期,共有二千多萬移民湧進美國;其中大多數來自南歐、東歐與中歐。時至1910年,德國移民已達美國總人口數的8%左右。在1917年美國參戰之後,反德(anti-German) 情緒逐漸高張;這個現象從1917年時,由霍普斯(Harry Ryle Hopps)製作的軍事招募海報當中,便可略知一二。有關國家少數民族的忠誠,以及該如何處理敵方外僑等問題開始浮現檯面。

正如歷史學家拉斯金(David Laskin)所呈現的那樣,社會大眾與政府針對少數族裔的監督實無必要; 一般說來,移民們都有著很高的忠誠度。不過,對德國移民的不信任相當普遍。 此外,對於沒有計畫成為美國公民的敵方外僑與移民,在徵兵上得以豁免這一點,讓那些可能受到徵召的民眾感到非常憤慨。

各式的懷疑與不信任態度也在科學界中蔓延。某些協約國的科學家有著「一竿子打翻一船人」的想法,認為所有的德國科學家都是一個樣。特別是在1914年10月,共有93位德國教授與知識分子連署了〈告文明世界〉(To the Civilized World)宣言,明確地表態支持德國的軍事行動;簽署的人員包括普朗克與倫琴等著名物理學家。這份宣言在整個戰爭期間成為眾矢之的,引發協約國科學家對德裔科學家的諸多批評。

美國的物理學家被迫面臨這些難題。因為他們當中有許多人是在歐洲完成部分的科學養成教育,而且大半是在德國。例如,密立根在芝加哥找到他的科學棲身之地以前,便在柏林待了將近一年的時間。戰爭爆發之後,德國入侵比利時的暴行讓他感到非常震驚。儘管密立根的想法未必完全準確,然而他在自傳中聲稱,他在柏林的時候便已預見德國在二十世紀上半葉可能會採取的野蠻行為;參見佩里(Michael Fletcher Perry)在《今日物理》 (Physics Today),2007年5月第56頁的文章。

另一個例子發生在科波皮斯(Otto Koppius)身上。這位密立根芝加哥研究小組的物理學家是德國移民,在1912年時歸化為美國公民。他所面臨的難堪狀況是,他感受得到自己身為德國後裔的諸多障礙。在戰爭爆發後,他向密立根懇請參戰的機會,最好是能到法國前線作戰以證明自己的忠誠。 然而,密立根卻建議他留在學術單位,以教物理的方式來為戰爭做出貢獻。

政治立場的衝突也發生在密立根的私人生活中。1917年8月,密立根的兒子格倫(Glenn)因其友人保羅・尼茨(Paul Nitze)的極端親德立場,雙方之間有些爭執。保羅的親德立場來自於他的父親,任教於芝加哥大學的語言學教授尼茨(William Nitze)。於是,對老尼茨,密立根不得不出言相勸:「慎選你希望服務的對象。如果你選擇了這個國家的敵人,別忘了考慮一下你自身的安全,至少不要再繼續散播這個會讓你與美國都陷入危險境地的想法。假設最後,你心心念念都在這裡,那麼徹底認清當前的局勢,不失為補救之道。」保羅在日後的「冷戰」期間,成為美國防務政策的重要戰略家。

保密和忠誠也是美國研究實驗室的重要關切點。藉由小心奕奕的人才篩選制度,黑爾希望能夠避免聘任具有親德傾向的科學家。在1917年初,密立根注意到物理學家習慣於與外國同僚溝通與討論,因而警告國家研究委員會的委員要認真對待保密問題,因為他認為「德國的諜報機制不僅相當完整,並且效能很高。」

國會圖書館 (LIBRARY OF CONGRESS)

因此,第一次世界大戰,可以說是美國物理學界史上的一個轉捩點,歷史學家凱夫勒斯(Daniel J. Kevles)在被譽為經典之作的《物理學家》(The Physicists)一書中,詳盡地記錄了這一發展。「以戰止戰」(Wal to End All Wars)拉近了物理學與軍事之間的距離,以及隨後在科學、工業與軍事研究之間的種種糾葛,最終導致二十世紀時的武裝衝突。科學與科技研究,包括物理學裡的一些重大貢獻,竟成為左右戰局的決定性因素。

本文感謝Physics Today (American Institute of Physics) 同意物理雙月刊進行中文翻譯並授權刊登。原文刊登並收錄於Physics Today, August/2017 雜誌內(Physics Today 70, 8, 44 (2017); http://physicstoday.scitation.org/doi/10.1063/PT.3.3660);原文作者哈格曼(Johannes-Geert Hagmann) 是德國慕尼黑德意志博物館的策展科技部主任。本文是哈格曼於《物理學報》( Physik Journal),2015年11卷14期上發表的〈物理應如何被聆聽〉(Wie sich die Physik Gehör verschaffte) 一文的延伸 。中文譯稿:常雲惠 老師,Teacher in Cambridge Primary School, Cambridge, New Zealand 。

Physics Bimonthly (The Physics Society of Taiwan) appreciates that Physics Today (American Institute of Physics) authorizes Physics Bimonthly to translate and reprint in Mandarin. The article is contributed by Johannes-Geert Hagmann, and are published on Physics Today 70, 8, 44 (2017); http://physicstoday.scitation.org/doi/10.1063/PT.3.3660). The article in Mandarin is translated by Ms. Marleen Charng, Teacher in Cambridge Primary School, Cambridge, New Zealand .