熊子璥博士在宇宙射線本質研究的重要貢獻

- 讀歷史學物理

- 撰文者:熊克儉,黃明輝

- 發文日期:2017-03-08

- 點閱次數:1419

1930年代的宇宙線本質的大辯論

1930年代的宇宙線本質的大辯論

1911~1912年間,維克爾·海斯(Victor Hess)從數次的高空氣球飛行發現了來自地球以外的輻射源[1][2]。初期海斯仍不了解此種輻射的本質是粒子還是伽瑪射線,只知道其穿透力遠勝於伽瑪射線,故稱之為「超伽瑪射線」(Ultra-gamma-ray),現代的通稱是宇宙線(cosmic ray)。名稱從電磁波的輻射變換成粒子的輻射,這就涉及到三十年代在物理學史上的一場有關宇宙射線的本質的精彩大辯論[3][4]。

辯論的一方是當時任教於加州理工學院的羅伯特·密立根(Robert Millikan),他因在基本電荷和光電效應方面的成就,獲得1923年度諾貝爾物理學獎。辯論的另一方就是亞瑟·康普頓(Arthur C. Campton)。由於辯論的雙方都是獲得諾貝爾物理學獎的著名的物理學家,因而格外引起世人注目。

密立根認為宇宙射線是來自宇宙,而非起源於地球或低層大氣,是由光子組成,而組成光子的過程實際上是一種造物主還在創生的過程[4]。這在當時造成很大的轟動[3]。但從1931年秋季起,他的假說受到物理學家們的挑戰。

1931年在羅馬的核物理會議中,義大利物理學家布魯諾·羅西(Bruno Benedetto Rossi)對著台下的密立根與康普頓,提出理論認為宇宙線所帶電性可以經由地磁場的篩選而確定[5],這就是著名的東西效應[1]。

從1932年起,康普頓組織了6個遠征隊,到世界各地的高山、赤道附近低緯度區等進行了廣泛測量,以便對初始的宇宙射線到底是光子還是帶電粒子作出合理的判斷。他的研究證實了1927年由荷蘭物理學家克萊(Jay Clay) 所觀察到的緯度效應對宇宙射線的影響,從而康普頓認定宇宙射線是由帶電粒子組成,而非密立根所認為是光子組成。

1932年12月底,美國物理學會在新澤西州大西洋城(Atlantic City)召開會議,密立根和康普頓進行了激烈的爭論。康普頓在會議上報告:不同緯度處宇宙射線強度有明顯不同,說明初始宇宙射線有帶電粒子的特徵,並提出了支援這種觀點的三種實驗。密立根在大西洋會議上宣讀了由加州理工學院另一位物理學家內赫(H. V. Neher)跨越赤道航行的測量結果,沒有發現緯度效應。由於雙方都宣稱自己有實驗為證,無法統一思想,但大多數物理學家已經開始轉向承認康普頓的觀點。後續的研究證實內赫測量的區域的磁場變化不大,因此看不出顯著的緯度效應。

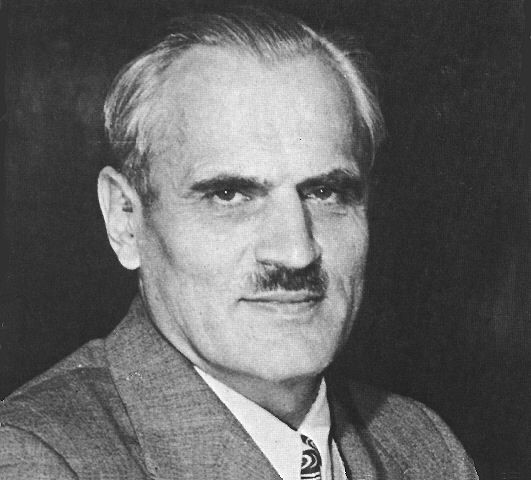

直到1934年6月的美國物理學會第193屆大會上,這個大辯論的結論由第一位發表者畫下句點。發表者就是華裔學者熊子璥(圖1),他可說是第一位華裔宇宙線物理學家。

熊子璥在芝加哥大學的學習歷程

熊子璥在芝加哥大學的學習歷程

熊子璥(David S.Hsiung,1896-1979),字思鈺,生於湖南省岳陽城陵磯。1922年獲美國海德堡大學學士學位,1924年獲賓夕法尼亞大學碩士學位。而後返國,先任家鄉岳陽湖濱大學數理教授,1927-1932年任金陵女子大學教授兼數理系主任。1932年9月,熊子璥在洛克菲勒基金會(Rockefeller Foundation) 的贊助下,赴芝加哥大學(University of Chicago) 物理系攻讀博士學位。

芝加哥大學位於美國北部風景秀麗的密西根湖畔,是由石油大王約翰·洛克菲勒(John D. Rockefeller) 於1890年捐資創辦,後以「美國現代大學先驅」的歷史地位而為人稱道,成為美國最富盛名的私立大學之一。

芝加哥大學的物理系在二十世紀三十年代名列全世界之首,也是其在歷史上最重要和最輝煌的時代。到了三十年代末,芝大物理系已現出八位諾貝爾物理學獎得主: 阿爾伯特·邁克耳孫(Albert A. Michelson)、羅伯特·密立根(Robert A. Millikan)、詹姆斯·弗蘭克(James Franck)、亞瑟·康普頓(Arthur H. Compton)、沃納·海森堡(Werner Heisenberg)、哈樂德·尤裡(Harold C. Urey)、克林頓·大衛遜(Clinton. J. Davisson) 和恩裡科·費米(Enrico Fermi) 。

芝加哥大學物理系與中國早年的科學界也有過密切的關係。中國現代物理學界的許多物理學家青年時代都曾在此求過學,如李耀邦(1903-1915年)、饒毓泰(1913-1917年)、葉企孫(1918-1920年)、周培源(1924-1926年)、吳有訓(1922-1926年)、謝玉銘(1924-1926年)及魏學仁(1925-1928年)。後來的五位華裔諾貝爾物理學獎得主中,有三位源出自芝加哥大學物理系:楊振寧(1945-1948年)、李政道(1946-1950年)和崔琦(1958-1967年)。

熊子璥於1932年9月抵達芝加哥,攻讀博士學位,在這裡他非常幸運地成為當時已享有盛名的物理學大師亞瑟·康普頓教授(圖2)的學生。康普頓曾於1922年發現X-射線對自由電子發生散射時,光子的能量減少,而波長變大,這一發現被稱為「康普頓效應」。1927年康普頓因發明「康普頓效應」而獲得諾貝爾物理學獎。康普頓一生的研究主要有三大方面:(一)20年代的X-射線,即「康普頓效應」。(二)30年代,康普頓的主要興趣實際是在核子物理研究,因為他預見到核能會給人類帶來巨大的利益,為了充分利用核能,康普頓決定先研究宇宙射線,同時好奇於密立根所謂的高能γ射線的宇宙射線是否會與和電子相互作用產生「康普頓效應」。他因此領導了從1930至1940年代長達10年的全球性對宇宙射線的研究。(三)40年代第二次世界大戰時,康普頓參與領導了有關原子彈的「曼哈頓工程。」

芝加哥大學實行學季制(Quarter System),一學年共有4個學季,每個學季要求在學生在10週之內將每個學期制(Semester System) 18週的課程學完。在大師雲集的芝加哥大學物理系裡,躊躇滿志的熊子璥,開始了繁重的極具挑戰的求學之路。從1932年9月開始的秋季和1933年的冬季的兩個學季內,除了選修了康普頓的「X-射線與電子學」外,還選修了山謬爾·艾立遜(Samuel K. Allison) 的「原子結構」以及理學院院長兼物理系系主任亨利·蓋爾(Henry G. Gale) 的「物理光學」、「線性光譜」等課程,並積極準備德語和法語考試。到了1933年12月,熊子璥已完成博士學位前段所要求的15門課。根據導師康普頓的安排,熊子璥從1933年開始提前進入博士學位的研究項目中。至此熊子璥在芝加哥大學開始了跟隨康普頓從事宇宙射線的研究工作。

在芝加哥大學期間,熊子璥是被安排住在較舒適的國際學生公寓(International House),但在那段時間為了完成實驗,他日以繼夜的工作,除了上課外,常常連續幾個月睡在芝加哥大學物理系的Ryerson物理實驗室裡,和數學系的Eckhart大樓地下室(圖3)。

1933年在高空氣球上的宇宙線實驗

1933年在高空氣球上的宇宙線實驗

1933年5月為紀念芝加哥建市一百周年,以「世紀的進步」為主題的世界博覽會(Century of Progress International Exposition) 在芝加哥召開。芝加哥世博會的展品集中展示了科學在工業生產中的成果。其中瑞士出生的比利時物理學家奧古斯特·皮卡德(Auguste Piccard) 教授,說服芝加哥世博會舉行了一場「世紀的進步高空氣球飛行」演示。皮卡德同時也是一位高空氣球探險家。1932年他在歐洲創下了高空氣球升空16,201公尺,成為第一個到達這一高度的人類的記錄。這一次,他獲得美國國家廣播公司(National Broadcasting Company)和《芝加哥每日新聞》(Chicago Daily News)的贊助。固特異(Goodyear) 提供氣球,陶氏化學(Dow Chemical) 提供吊籃,聯合碳化物公司(Union Carbide) 提供氫氣。美國海軍還將選派了其唯一一位全天侯飛行員,被稱為「比空氣還輕」的海軍少校Thomas G. W. (Tex) Settle來操作。

高空氣球升空還有進行宇宙射線研究的任務,康普頓擔任汽球飛行的科學總監(Scientific Director)。康普頓還和當時已任教於加利福尼亞理工學院的羅伯特·密立根教授為高空氣球飛行提供用於研究的設備,熊子璥也參加了此次研究任務,並被康普頓指派去負責為皮卡德準備高空氣球升空的各種實驗儀器[6]。

1933年8月4日晚是世博會一個重大時刻,近四萬人湧入芝加哥戰士體育場,觀看芝加哥世博會「世紀的進步高空氣球飛行」(圖5)。高空氣球當時是世界上最大的,有60萬立方英尺。升空前的慶祝儀式進行了7個小時,有士兵和水手的遊行,有大型樂隊表演,體育場的大喇叭裡還有康普頓從紐約曼哈頓傳來的聲音,他祝福升空能夠打破皮卡德的記錄,並收集到宇宙射線和紫外線的資料。淩晨兩點,105英尺直徑的高空氣球升入雲端,可惜這次升空飛行在15分鐘後就以失敗告終,飛行高度只有5千英尺。

一個多月後,1933年9月30日,蘇聯的USSR-1高空氣球成功升到了6萬2230英尺(18.9公里)的高空。當時雖然由於蘇聯不是國際航空聯合會(FAI) 的會員,那一紀錄不被正式承認,但這新的高度卻成為了皮卡德的一個挑戰。

1933年11月20日來自芝加哥大學以康普頓領導的科學家們又將各種實驗儀器、望遠鏡、照相機等放入皮卡德的高空氣球內,進行第二次「世紀的進步氣球」飛行(圖6)。這一次,為了避免第一次飛行失敗的窘境重演,升空飛行低調地移至固特異在俄亥俄州的阿克隆市(Akron, Ohio)為建造齊柏林飛艇的基地,並由陸軍少校Chester L. Fordney與Settle少校一齊操作。

第二次的高空氣球升空成功。高空氣球升到了18665公尺的同溫層高空,飛行長達8小時,進行10多項有關宇宙射線的實驗,最後降落在新澤西州的布里季敦市(Bridgeton, New Jersey) [7]。

熊氏蓋革-彌勒計數器法

熊氏蓋革-彌勒計數器法

熊子璥不僅參與第二次飛行的各種實驗儀器準備,並由此產生了一個新的實驗計畫:在同溫層的高緯度重複「博思-考爾赫斯特實驗」(Bothe-Kohlhorster experiment) [7],來證實宇宙射線是由帶電粒子構成。

博思-考爾赫斯特實驗是德國核子物理學和宇宙射線物理學研究的先驅沃爾瑟·博思(Walther Bothe)和另一位德國物理學家沃納·考爾赫斯特(Werner Kolhorster)用一種研究宇宙射線的方法-符合計數法(coincident counting),來顯示宇宙射線的軌跡。符合計數法在宇宙線的研究中得到了廣泛應用。1930年前後,宇宙射線領域裡的一些重要發現幾乎都和符合計數法分不開。符合計數法的發明也為核子物理、α射線和超聲波等方面的研究提供了有效工具。博思因提出符合計數法以及由此取得的發現而獲得1954年度諾貝爾物理學獎。

然而在最後一刻,熊子璥所計畫的實驗卻無法在高空氣球上進行[7]。由於無法在同溫層高空做博思-考爾赫斯特實驗,熊子璥只能另劈蹊徑,重新構思;經過摸索,他又發明了新的實驗方法。這就是後人以熊子璥之姓氏命名的「熊氏蓋革-彌勒計數器法」。

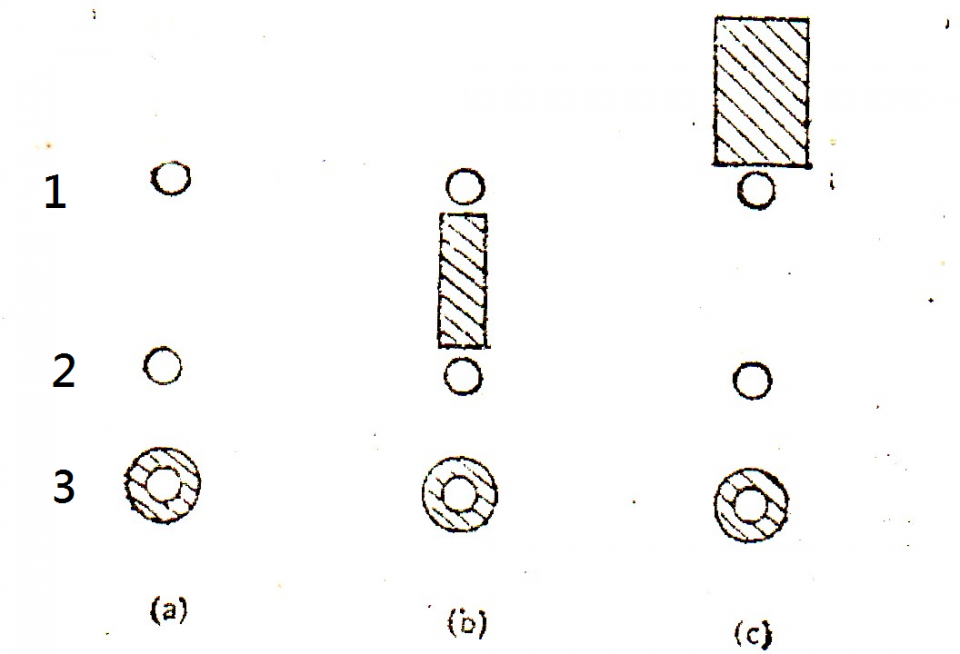

有別於用兩個蓋革-彌勒計數器(Geiger-Muller Counter)重疊放置的博思-考爾赫斯特實驗,熊子璥的實驗是用了三個蓋革-彌勒計數器,如圖7所示[9]。圖中1、2、3標依次垂直地放著,最下面一個3是用2.5cm鉛板圍護,三個計數器的垂直距離雖然固定,但在不附加20cm厚鉛板[圖7 (a)] 和放置鉛板於上面與中間計數器之間[圖7 (b)] 及放置鉛板於上面計數器之上[圖7 (c)] 的情況下進行測量,他巧妙地測量了不同安置狀況下的計數,記錄了上面二計數器雙符合計數和三個計數器的三重符合計數[9]。

熊子璥的多次實驗結果說明,符合計數是由於有穿透力的帶電粒子而非由滲透過鉛的光子而產生的次級粒子所形成,其計算的吸收係數符合並驗證了以前用電離室得到的資料。

宇宙線本質大辯論的終結

宇宙線本質大辯論的終結

1934年6月28日至30日美國物理學會第193屆大會在密西根大學召開,熊子璥被康普頓派往大會宣讀他的研究成果。大會在密西根大學法學院剛落成不久的Hutchins大樓召開(圖8),那是一次物理界群英相聚的大會。與會學者有250人之多,由當年擔任美國物理學會會長的康普頓,芝加哥大學化學家和物理學家,後因研究化學鍵和分子中的電子軌道方面的貢獻而獲得1966年諾貝爾化學獎的羅伯特·馬利肯(Robert S. Mulliken),以及密西根大學物理系教授,微波光譜學創始人內爾·威廉姆(Neal H. Williams) 三人共同主持。

大會共有45篇論文交流宣讀,宣讀者中包括後來參與原子彈研製的核子物理學家羅伯特·巴查(Robert Bacher);世界著名物理學家和天文學家,科普界一代宗師喬治·伽莫夫(George Gamow);脈衝雷達理論的建立者喬治·布賴特(Gregory Breit);因發現測定原子核磁性的共振方法而獲得了1944年度諾貝爾物理學獎的伊西多·以撒·拉比(Isidor Isaac Rabi)等。

熊子璥在1933年的實驗為康普頓的宇宙射線是由帶電粒子構成的假說提供了又一充分論證。大膽創新的設想和勤奮嚴謹的工作換來豐碩的成果。他的論文被排在第一位宣讀,報告的題目為「宇宙射線為粒子假說的符合計數的測試」。6月30日當地報紙密西根日報(The Michigan Daily)以「熊氏宣講」(Hsiung Speaks) 為題報導大會情況。

熊子璥的論文發表後,立刻引起關注。華盛頓卡耐基研究所在1934年6月期出版的年鑒(Carnegie Institute of Washington Yearbook) 立即就專門有介紹說:「熊子璥應用蓋革-彌勒計數器發明了一種新的實驗方法,用於測試粒子性質的符合計數[10]。他的實驗證實了博思,考爾赫斯特和羅西以前的實驗,從而證實了宇宙射線由帶電粒子組成」。證實了義大利物理學家羅西在1931年提出從海平面觀察到的宇宙線,本質上是由能量非常高的帶電粒子組成的學說。密立根在1932年進行了多次實驗,後來的論文也證實原始宇宙線是帶電粒子。從此終結了宇宙線是粒子(羅西、康普頓等人所主張)或是電磁波(密立根)之大辯論。

熊子璥的殊榮

熊子璥的殊榮

1934年8月熊子璥獲得物理學哲學博士學位,成為芝加哥大學物理系自1897年授于哲學博士學位以來,繼李耀邦(1915年) 、吳有訓(1925年) 、謝玉銘(1926年) 及魏學仁(1928年) 以來第五個獲得此殊榮的中國人。

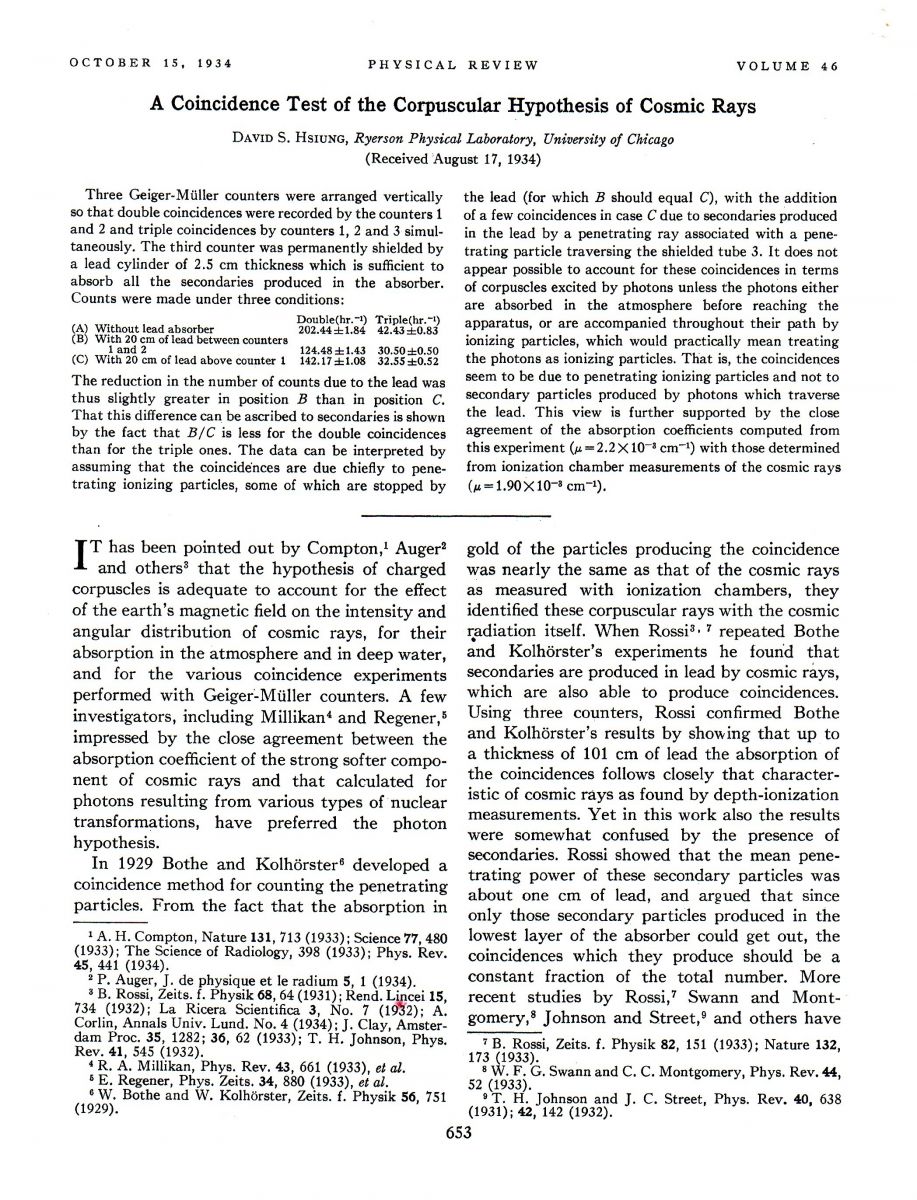

1934年10月被全球物理學界公認為最具權威的美國物理學期刊《物理評論》(Physical Review) 刊登了熊子璥的這一論文(圖9)[9]。因此熊子璥成為1920~30年代不僅能夠僅用兩年時間取得博士學位,也能夠在《物理評論》上發表論文的少數中國科學家。

在自此後的十二年間,在美國,德國和法國就有近三十篇有關宇宙射線的文章引用了熊子璥當年的實驗結果,僅在《物理評論》上就有十四篇。甚至由近代中國歷史上第一個民間綜合性科學團體-中國科學社所創辦的《科學》雜誌,在1939年第23期,也報導了熊子璥的論文[11]。他的實驗方法後被稱為「熊氏方法」(Hsiung’s Type),而這種裝置稱為「熊氏裝置」(Hsiung Apparatus)。

熊子璥是康普頓繼吳有訓之後所收的第二位中國博士生。一開始康普頓對這位中國學生還不瞭解。然而不久熊子璥所顯示的能力卻超出康普頓的預期。使康普頓感到印象深刻的是熊子璥對工作巨大熱情以及對無線電設備的熟悉[6]。鑒於熊子璥對芝加哥世博會高空氣球的飛行實驗中傑出表現,儘管實驗沒有成功,康普頓在1934年《美國科學院院刊》第一期上介紹第二次「世紀的進步高空氣球飛行」的文章中[7],還是提及了熊子璥所計畫的實驗專案。甚至到了1939年,當康普頓在向美國哲學會報告高空氣球飛行進展時,雖然熊子璥早在1934年已回到中國,他仍將熊子璥列為自己的團隊名單。

在熊子璥的論文發表後,康普頓本人在1936年就有兩篇文章評及熊子璥的實驗。在由美國物理學會1936年2月出版的《科學儀器評論》(Review of Scientific Instruments) 上一篇題為「宇宙射線最新發展」的文章中[12],康普頓指出:「熊子璥的實驗得出在海平面穿透射線是由高速帶電粒子組成的必然結論。」在《物理評論》1936年12月期上一篇題為「作為帶電粒子的宇宙射線」文章中[13],康普頓說:「熊子璥用不同的實驗方法顯示這些穿透粒子不是在海平面上產生的次級粒子,必定是來自遠於實驗裝置的(粒子) 。」

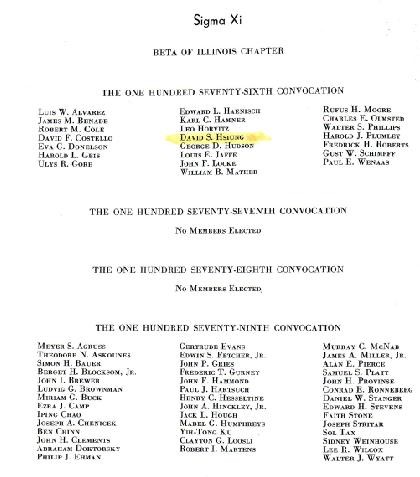

由於熊子璥的重大貢獻,他被美國Sigma Xi科學榮譽學會第176次會議選為會員(圖10),並獲得金鑰匙獎。Sigma Xi是美國大學給予研究生的最高榮譽。當年與熊子璥一同被選入Sigma Xi的還有同樣來自芝加哥大學物理系,當時也在康普頓指導下攻讀碩士學位的路易士·阿爾瓦雷斯(L. W. Alvarez)。阿爾瓦雷斯因對基本粒子物理學的決定性的貢獻而獲1968年度諾貝爾物理學獎。二十世紀是現代物理學發展的繁榮時期,熊子璥能與那麼多的大師們同台共舞實屬有幸。

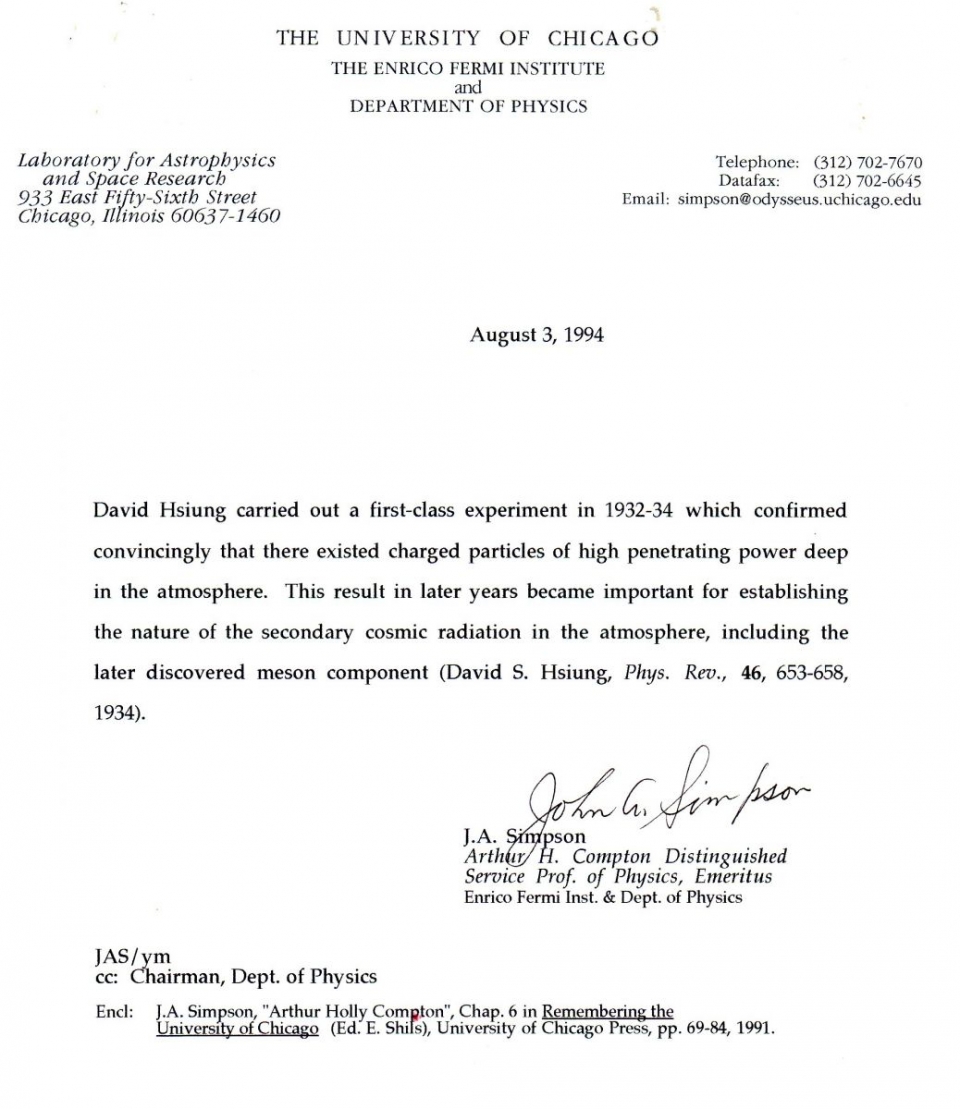

在熊子璥發表論文的60年後的1994年,芝加哥大學物理系的康普頓傳記撰寫人辛普森(J. A. Simpson) 教授在代表芝加哥大學物理系對熊子璥的研究成果有這樣一番評價:「熊子璥在1932-34年間進行了一項第一流水準的實驗。這個實驗令人信服地確證了在大氣深處存在著具有極強穿透力的帶電粒子,其結果對大氣中次級宇宙線性質的確立,以及以後介子成分的發現極具重要性。」(圖11)

1947年,英國物理學家塞西爾·弗蘭克·鮑威爾(Powell)等人從宇宙射線中發現了日本物理學家湯川秀樹1930年所預言的π介子。湯川秀樹與鮑威爾因此分別於1949年和1950年而獲得諾貝爾物理學獎。

熊子璥在回到中國後,並沒有忘記自己的恩師。在吳有訓、熊子璥等推動下,中國物理學會在1944年6月9日授與康普頓中國物理學會名譽會員。10月31日,康普頓在回函中除了致以高度謝意外,並說「美國科學家們看到中國的同行們在困難情況下還能堅持科學工作,感到非常鼓舞。」[14]

參考資料:

[1] 黃明輝,(2011/8),宇宙線的世紀探索,臺北星空(天文館期刊),53: 16-22

[2] 蕭先雄,20世紀初的極限運動:發現宇宙線,物理雙月刊33:266-270

[3] 楊建鄴(1998) 。驕傲帶來的苦果:密立根與康普頓關於宇宙射線本質的爭論,自然辯證法通訊。199804:47-57。

[4] Millikan said "The Creator is still on the job." Reported by Time Magazine, "Science: Creation & Destruction ", Oct. 15, 1934;

http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,748031,00.html

[5] Bruno Rossi, "On the Magnetic Deflection of Cosmic Rays", Phys. Rev. 36: 606, 1930

[6] Arthur H. Compton康普頓1933年給洛克菲勒基金會的報告

[7] Arthur H. Compton, “Scientific Work in the “Century of Progress” Stratosphere Balloon”,Proceedings of the National Academy of Sciences,78~81,Jan. 1934 ;http://www.pnas.org/content/20/1/79.full.pdf

[8] 魏榮爵(1995/11) 。追憶物理學家熊子璥教授.。物理24:700-702; http://www.wuli.ac.cn/CN/volumn/volumn_998.shtml

[9] David S. Hsiung, (1934) A coincidence test of the corpuscular hypothesis of cosmic rays, Phys. Review, 46: 653; DOI: 10.1103/PhysRev.46.653

[10] Carnegie Institute of Washington 1934, “Year Book”,V.33:320~321,1934; Download from https://ia800809.us.archive.org/14/items/yearbookcarne33193334carn/yearbookcarne33193334carn.pdf

[11] 科學新聞(1939) Science New, Science, No.8/9《科學》雜誌V23: P457

[12] Arthur H. Compton (1936/02) “Recent Development in Cosmic Rays”,Review of Scientific Instruments”,February,7:71-81; DOI:10.1063/1.1752085

[13] Arthur H. Compton (1936) “Cosmic Rays as Electrical Particles”,Physical Review,50:1119-1130; DOI:10.1103/PhysRev.50.1119

[14] 康普頓1944年10月31日給中國駐美使館一等秘書T.L. Tsui的回函

作者簡介

熊克儉(Steve Hsiung)為熊子璥博士嫡孫。現任職於美國矽谷一家高科技公司擔任主管工程師,曾發表過10餘篇論文並持有4項美國專利。聯繫方法stevehsi@yahoo.com。

黃明輝副教授

任職於聯合大學能源工程學系,專長領域是粒子天文物理與太陽能系統。

E-mail: mahuang@nuu.edu.tw

後記與致謝

為紀念維克爾·海斯(Victor Hess)發現宇宙線100週年,2011年八月號的物理雙月刊便以宇宙線為主題,由筆者(黃明輝)主編,另外邀請三位學者撰文,說明宇宙線研究的歷史、研究現況與衍生的科學。其中由蕭先雄教授撰寫的文章中[2],由筆者建議加入一段有關熊子璥教授的貢獻。多年之後,熊子璥教授的嫡孫熊克儉先生閱讀到此文,才跟蕭先雄教授聯繫上。筆者感謝蕭教授轉告。熊克儉先生主動提出本文,更詳細地說明熊子璥教授的一些歷史軼事。經過筆者潤飾後,兩人共同發表本文。