光電效應大展身手:角解析光電子能譜學

- 物理專文

- 撰文者:鄭澄懋

- 發文日期:2019-08-12

- 點閱次數:2053

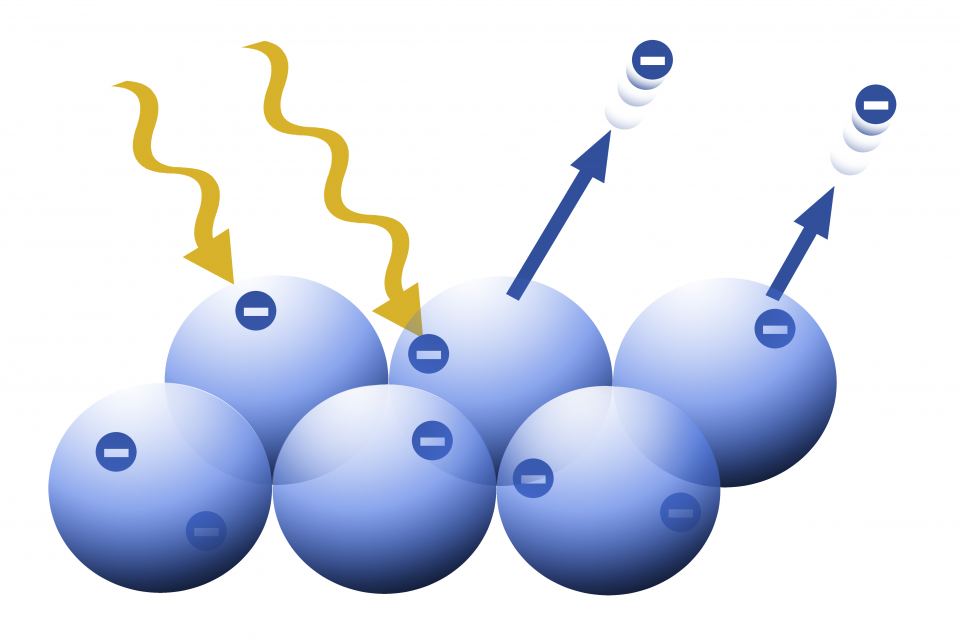

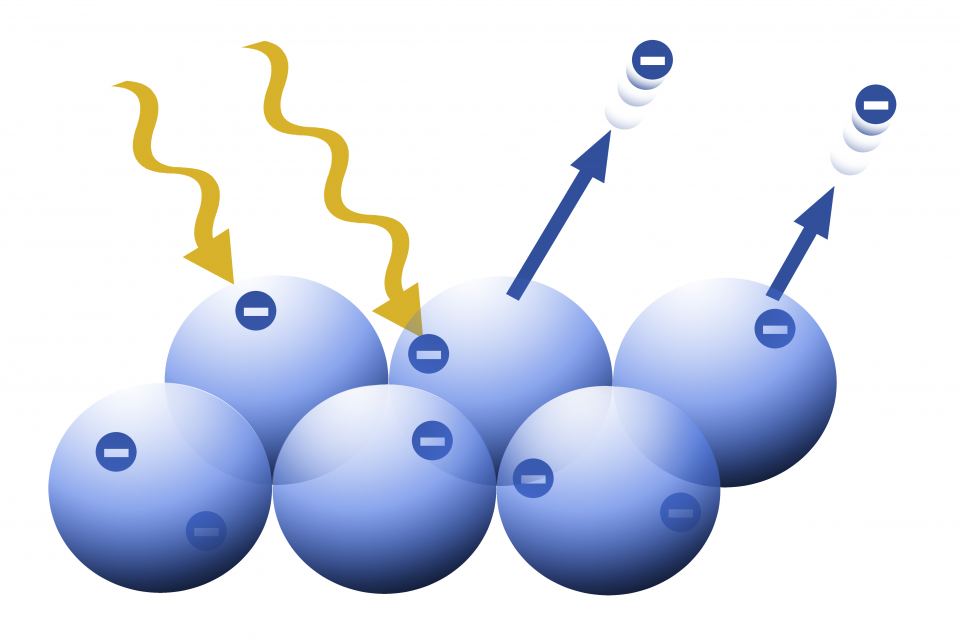

在了解光電子能譜學相關技術之前,我們可以先來說一下相關的歷史背景,光電現象在1887年由Hertz所提出,緊接著就是1905年愛因斯坦提出了光電效應 (圖一) 的著名公式 ,其中

,其中 是從樣品表面脫逃的光電子具有的動能,

是從樣品表面脫逃的光電子具有的動能,  是入射光能量,

是入射光能量, 是電子在晶體內的束縛能,

是電子在晶體內的束縛能, 是樣品表面的功函數。光電效應公式的提出,不僅讓愛因斯坦獲得了諾貝爾物理獎,也大大的衝擊了之後科學的發展,一個是在光電效應文章提出後的五十年,貝爾實驗室發明了太陽能電池,面對現今化石燃料的枯竭,溫室效應的日益嚴重,大家可以理解到太陽能電池的發明對我們生活的衝擊性;而另一個重大的影響,就是我們文章的主題,光電子能譜的發展,在1983 年獲得諾貝爾獎的 Kai Siegbahn (圖二),正是利用X光光電子能譜技術,發現了材料中 Chemical Shift 的現象,這個發現對於材料科學發展的影響,悠久而深遠,時至今日,科學家仍舊持續利用這項技術,探測各種新穎材料的原子鍵結狀態,為各種材料的發現做出貢獻。

是樣品表面的功函數。光電效應公式的提出,不僅讓愛因斯坦獲得了諾貝爾物理獎,也大大的衝擊了之後科學的發展,一個是在光電效應文章提出後的五十年,貝爾實驗室發明了太陽能電池,面對現今化石燃料的枯竭,溫室效應的日益嚴重,大家可以理解到太陽能電池的發明對我們生活的衝擊性;而另一個重大的影響,就是我們文章的主題,光電子能譜的發展,在1983 年獲得諾貝爾獎的 Kai Siegbahn (圖二),正是利用X光光電子能譜技術,發現了材料中 Chemical Shift 的現象,這個發現對於材料科學發展的影響,悠久而深遠,時至今日,科學家仍舊持續利用這項技術,探測各種新穎材料的原子鍵結狀態,為各種材料的發現做出貢獻。

認識「光電子發射能譜」

一項科學技術的發展,科學議題和儀器技術往往是相輔相成的,只有彼此互相結合,才能獲致優秀的研究成果,而光電子能譜學恰恰正是其中一個典範。一個光電子能譜的實驗示意圖如圖三所示,除了待測樣品外,實驗裝置包括了光源與光電子訊號探測器,在此我們稱之為「能量分析儀 (energy analyzer)」。在光源的提供上,除了雷射、氣體放電光源 (He-lamp) 以及 X光放射燈管 (X-ray tube) 外,同步輻射是一個最具代表性的光源。同步輻射光源的優點在於能量可以連續調整,光源強度高,對於各種科學課題的需要,都能夠滿足。另一個重要的儀器發展則是擷取訊號的能量分析儀,經過多年的發展,不論是能量解析度或是角解析度,都有了長足的進步,也間接促成了角解析光電子能譜技術在現今物理和材料科學的研究上,扮演著一個重要的角色。

角解析光電子能譜 (Angle-resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)) 之所以能成為現今材料研究的重要方法,一個重要的原因是它可以直接探測材料的能帶結構 (band structure),而除此之外,更重要的一點是對於所測的物理量,也就是單電子的格林函數 (Green function) 有更深的了解,透過對測量能譜的分析,我們可以了解到材料中電子-聲子 (electron-phonon)、電子-電子 (electron-electron) 以及電子和晶體內雜質 (electron-impurity) 交互作用的大小,也可以了解到這些散射時間 (scattering time) 的變化。我們可以從幾個例子來告訴大家,角解析光電子能譜實驗的技巧,在一些科學課題所扮演的角色,以及未來的發展方向。

角解析光電子能譜技術

由於一個材料的價電子帶 (valence band) 的特性會直接反映這個材料的電性行為,特別是費米能階 (Fermi level) 附近或是費米面 (Fermi surface) 的形狀,由於角解析光電子能譜可以直接探測材料本身的能帶結構,因此在樣品的選擇上,有序的單晶 (single crystal) 或薄膜 (thin film),是在進行角解析光電子能譜實驗獲得能帶結構的優先選擇。利用晶體表面上,光電子與晶體內電子的平行動量守恆的原理,可以由收集到光電子的動能回推晶體內電子的行為,其動量與能量的色散關係 (band dispersion),當我們變動晶體表面相對應於能量分析儀的各個角度,就可以得到整個布里淵區 (Brillouin zone) 的能帶結構。雖然角解析光電子能譜是探測能帶結構最直接而有力的工具,但是在實驗進行時,受到實驗環境的限制也非常大;除了待測樣品以外,最大的一個限制來自於真空環境的要求,為了得到比較高的動量解析度,大多數角解析光電子能譜實驗會使用入射光能量介於10 - 100 eV範圍的真空紫外光波段,但是一個致命傷是在受到真空紫外光波段激發的光電子,從樣品內部至樣品表面的脫逃深度 (escape length),只有數個原子層,也因此角解析光電子能譜實驗本身是一個對樣品表面潔淨程度極為敏感的實驗技巧,為了避免因為表面汙染造成量測訊號的不準確,實驗必須在超高真空環境下進行,也就是真空環境必須儘量保持在5×10-11 torr下,而對樣品的要求上,能夠在超高真空中下劈裂的單晶,或是相同真空環境下成長並轉移至測量真空腔的薄膜樣品,會是比較好的選擇。而其它從真空外置入的樣品,往往需要經過離子源濺射 (sputtering) 與加熱 (annealing) 的過程,以獲得潔淨的樣品表面來進行實驗。另外在使用的光源選擇上,同步輻射光由於具備波長連續可調、高光通量與高能量解析度的特性,是進行角解析光電子能譜最重要的光源,由於實驗站本身建置經費相當高,因此角解析光電子能譜雖然是一項強有力的工具,但在真實世界中,它也受到許多的限制;但是它所獲得的資訊,卻對物理和材料科學的發展,做出了許多重大貢獻。

銅氧化物高溫超導體的配對機制

1986年J. Bednorz 及K. Muller發現高溫超導材料後,在凝態物理領域上給出了一個重大的挑戰,這些挑戰中來自於高溫超導體這類複雜材料,具有許多極端的性質;例如Mott-Hubbard insulator,重費米子 (Heavy Fermions),電荷密度波等。由於高溫超導材料本身有侷域化的 d 軌域電子和 f 電子,材料的本身會因為這類電子的交互作用產生許多奇異的行為,因此在發現的初期,對高溫超導機制的理論模型與理解,更是爭論不休。一個爭論的觀點是,傳統的BCS 理論,是 s-wave 電子配對成庫伯電子對 (cooper pair),但是由於高溫超導體本身就具有侷域化的 d 軌域電子,也因此有另一派學者認為高溫超導的配對為 d-wave 配對,這個爭論在1993年得到了解答,史丹福大學物理系沈志勳教授利用角解析光電子能譜技術,測量鉍锶鈣銅氧高溫超導體的超導能隙 (superconducting gap) 與費米面,發現了高溫超導的配對確實為d-wave 配對 (Shen, et al., PRL 70, 1553 (1993)),這個發現解決了理論學家長期以來對銅氧化物高溫超導體配對機制的爭論。

石墨烯 (graphene) 的能帶結構

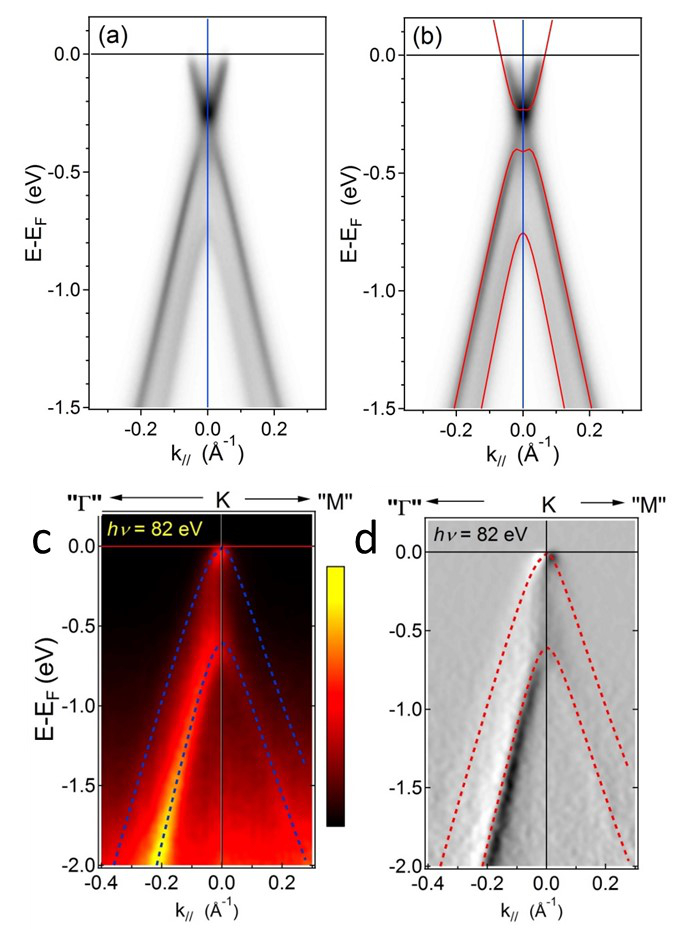

2004年A. Geim 和 K. Novoselov 首次以機械剝離 (micro-mechanic exfoliation) 的方式,從Kish graphite製備出單層 (single layer graphene) 與雙層 (bilayer graphene) 的石墨烯薄膜,開啟了二維材料 (2D materials) 的新時代。石墨烯是由碳原子所組成的六角形蜂巢狀晶格結構的薄膜,單層石墨烯為僅具一個碳原子厚度的二維材料,與其他三維材料不同,單層石墨烯為零能隙 (zero gap) 的半導體,本身的電子結構在二維的六角形布里淵區 (Brillouin zone) 的六個轉角下,也就是K對稱點,其能量與動量的色散關係圖 (E-k dispersion),在費米能階附近,會呈現線性色散 (linear dispersion) 關係,使得電子 (electron) 與電洞 (hole) 的有效質量 (effective mass) 均為零,而在此線性色散關係下的電子和電洞的物理行為,則遵循相對論量子力學的描述,而此線性色散關係下的電子和電洞,我們稱為狄拉克費米子 (Dirac fermions),在布里淵區的六個角K點上,線性的色散關係會使得能帶呈現一個交點在費米能階上,我們稱為狄拉克點 (Dirac point)。而當另外一個單層石墨烯以表面的法向量為軸,旋轉60度堆疊到單層石墨烯上時,此石墨烯稱為AB stacking或Bernal stacking的雙層石墨烯,其能帶結構仍然呈現出零能隙半導體的行為,但是當雙層石墨烯垂直對稱性被破壞,或是在表面加上閘極電極 (gate) 與偏壓 (bias) 時,能隙 (energy gap) 便會被打開,此特別的行為使得科學家對石墨烯的應用潛力產生相當大的興趣。而當堆疊的第二層石墨烯旋轉的角度不等於60度時,此雙層石墨烯被稱為扭轉雙層石墨烯 (twisted bilayer graphene),能帶結構會產生改變,理論科學家預言在旋轉角度1.1度下堆疊的扭轉雙層石墨烯,會表現出超導的行為。為了瞭解石墨烯這些奇特的物理現象,對於能帶結構的了解是必要的。當石墨烯在2004年被發現時,一個科學家最感興趣的問題是,是否石墨烯真的為零能隙半導體,甚麼狀態下會產生能隙,雖然有許多的實驗可以間接證實,但是角解析光電子能譜正好可以直接給出許多問題的答案。由於最早發現的石墨烯製備是利用機械剝離法然後轉印至矽基板且矽基板上本身具有200奈米厚的二氧化矽 (SiO2) 層,目的在石墨烯的厚度可以透過光學顯微鏡辨識以及製作元件,初期由機械剝離法製備的石墨烯的面積大小僅約10微米左右,由於二氧化矽本身是絕緣體,加以10微米左右的樣品大小,要進行角解析光電子能譜實驗室相當困難的。因此最早的相關實驗中,科學家先進行測量石墨的能帶結構,由於石墨晶體的原子堆疊方式與雙層石墨烯很接近,所得到的色散關係可以用來推估雙層石墨烯的能帶結構;緊接著科學家在碳化矽基板上利用熱裂解法 (thermal decomposition) 成長出單層與雙層石墨烯,並測得其能帶結構,但由於和碳化矽基板的交互作用造成了石墨烯各個碳原子與基板的交互作用大小不同,使得觀察到的石墨烯能帶結構均產生了能隙 (如圖四),但是對於石墨烯本身是否為零能隙半導體的疑問,並沒有給出答案。這個問題一直到之後科學家測量機械剝離的雙層石墨烯轉印至高度n型摻雜的矽基板 (highly doped Si-substrate),才直接證實了石墨烯確實為零能隙半導體 (如圖四),而目前許多關於石墨烯的研究則轉移至扭轉雙層石墨烯被預言的超導行為上。

拓樸絕緣體的表面態

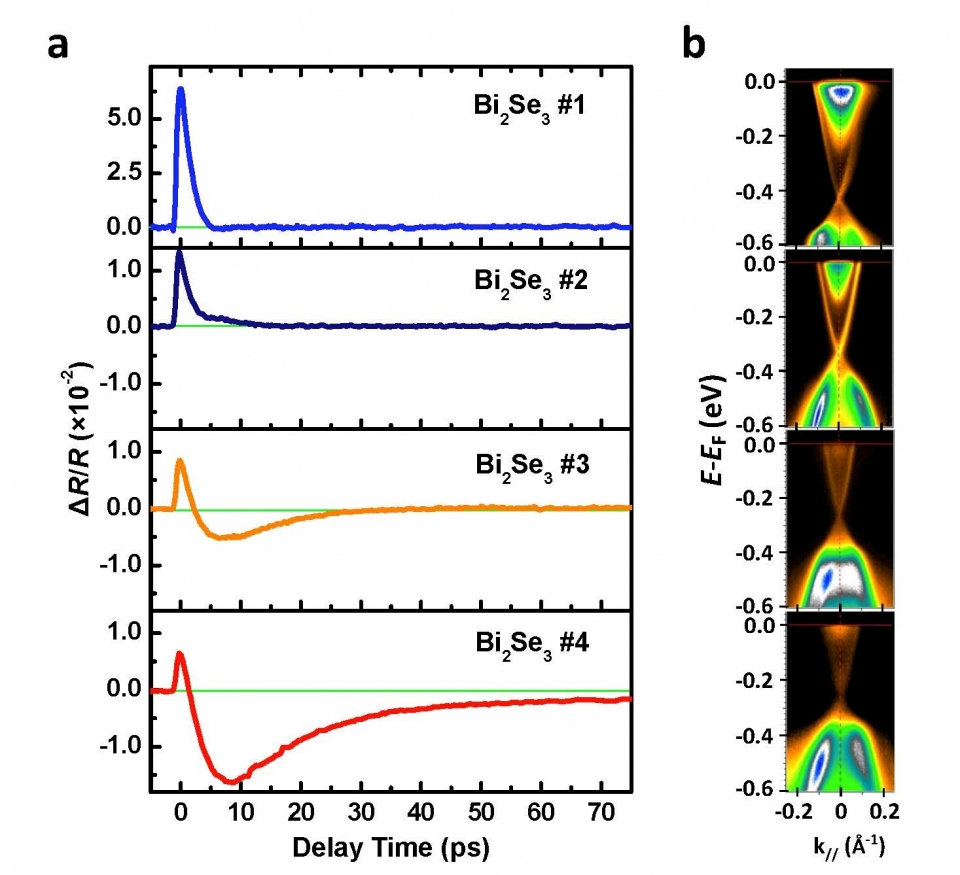

拓樸絕緣體 (topological insulator) 在2007年被華裔科學家張首晟所預言,在一些原子序比較大的化合物,其能帶結構可能會由於自旋軌道耦合效應 (spin-orbital coupling),進而造成能帶反轉 (band inversion),而產生拓樸相變 (topological phase transition)。而在三維拓樸絕緣體上所能觀察到的能帶結構,便是在能隙中會產生二維的拓樸表面態 (topological surface state),而且此表面態的自旋簡併 (spin degeneracy) 則已經被分離,這使得科學家對是否能夠在拓樸絕緣體中,觀察到自旋量子霍爾效應 (spin quantum Hall effect),產生了高度的重視。而被理論計算中預期的化合物,很快地便被科學家,以角解析以及自旋角解析光電子能譜所觀察到。而時至今日,許多在拓樸絕緣體所觀察到的物理行為,都可以透過觀察到的能帶結構,進而建立的理論模型所理解。例如在利用超快雷射進行對拓樸絕緣體的探測激發 (pump-probe) 實驗中,發現到同一個化合物,折射率竟然會產生時正時負的變化 (如圖五),但是透過角解析光電子能譜所得到的能帶資訊,科學家發現,在表面態與晶體塊材能帶的載子 (bulk carrier),對於被雷射激發造成折射率改變的效應剛好相反,從而了解整個探測激發的機制。

二維材料 (2D materials) 的能帶探測

雖然石墨烯的發現引起了科學界與產業界非常大的重視,但是由於石墨烯可以產生的能隙並不大,從而限制了它應用的潛力;但是一股二維材料的研究熱潮,卻伴隨而來,原因是當材料的厚度縮小至幾個原子層時,許多量子效應可能產生,而能帶結構隨之改變。一個顯而易見的例子便是過渡金屬硫化物或硒化物 (Transition metal dichalcogenide (TMD)),當材料的厚度縮至一個原子層 (monolayer) 時,原本材料的間接能隙會變成直接能隙,而這個結果可以大大提升相關材料應用至光電元件或場效二極體 (FETs) 的可能性。而研究相應能帶結構產生的變化,應用角解析光電子能譜所得到的能帶資訊,則會對於材料開發和應用端,給出有利的研發方向。例如在二硫化鉬 (MoS2) 的奈米片中,科學家發現此材料常存在n型半導體的行為,而此一行為對於製作場效二極體並不有利,但是在藉由角解析光電子能譜與掃描穿隧電子顯微術 (STM) 對表面電子結構的探測,證實這種具有層狀晶體結構的半導體存在表面電子聚集特性 (如圖六),其表面電子濃度遠大於材料內部約一萬倍。此結果顛覆了過去對層狀材料的認知,也提供二硫化鉬奈米結構存在異常高電子濃度一個合理的解釋。另外,也發現新鮮的二硫化鉬表面不存在這種極高的表面電子濃度,其表面為接近絕緣狀態的半導體本質特性。這代表二硫化鉬將可不再受高電子濃度所困擾,對於未來製作本質與p型摻雜的二硫化鉬以及開發以層狀半導體為基礎的電子元件,提供了一個極為重要的參考。

未來與展望

雖然在進行角解析光電子能譜實驗時,對於材料的要求,實驗的環境有許多的限制,但是他所獲得的資訊,對於許多科學議題是極為重要的,目前國內投入相關研究的研究人員目前也逐年增加,期待未來有更多的研究人員和學子,能夠多加利用同步輻射建置的許多實驗設施,相信可以對許多的科學議題,有更深入的了解。

參考文獻

,其中

,其中 是從樣品表面脫逃的光電子具有的動能,

是從樣品表面脫逃的光電子具有的動能,  是入射光能量,

是入射光能量, 是電子在晶體內的束縛能,

是電子在晶體內的束縛能, 是樣品表面的功函數。光電效應公式的提出,不僅讓愛因斯坦獲得了諾貝爾物理獎,也大大的衝擊了之後科學的發展,一個是在光電效應文章提出後的五十年,貝爾實驗室發明了太陽能電池,面對現今化石燃料的枯竭,溫室效應的日益嚴重,大家可以理解到太陽能電池的發明對我們生活的衝擊性;而另一個重大的影響,就是我們文章的主題,光電子能譜的發展,在1983 年獲得諾貝爾獎的 Kai Siegbahn (圖二),正是利用X光光電子能譜技術,發現了材料中 Chemical Shift 的現象,這個發現對於材料科學發展的影響,悠久而深遠,時至今日,科學家仍舊持續利用這項技術,探測各種新穎材料的原子鍵結狀態,為各種材料的發現做出貢獻。

是樣品表面的功函數。光電效應公式的提出,不僅讓愛因斯坦獲得了諾貝爾物理獎,也大大的衝擊了之後科學的發展,一個是在光電效應文章提出後的五十年,貝爾實驗室發明了太陽能電池,面對現今化石燃料的枯竭,溫室效應的日益嚴重,大家可以理解到太陽能電池的發明對我們生活的衝擊性;而另一個重大的影響,就是我們文章的主題,光電子能譜的發展,在1983 年獲得諾貝爾獎的 Kai Siegbahn (圖二),正是利用X光光電子能譜技術,發現了材料中 Chemical Shift 的現象,這個發現對於材料科學發展的影響,悠久而深遠,時至今日,科學家仍舊持續利用這項技術,探測各種新穎材料的原子鍵結狀態,為各種材料的發現做出貢獻。

圖一、光電效應:樣品表面的電子吸收了單色的入射光,克服了束縛能和功函數,從樣品表面脫逃至真空成為光電子。

圖二、Kai Siegbahn

認識「光電子發射能譜」

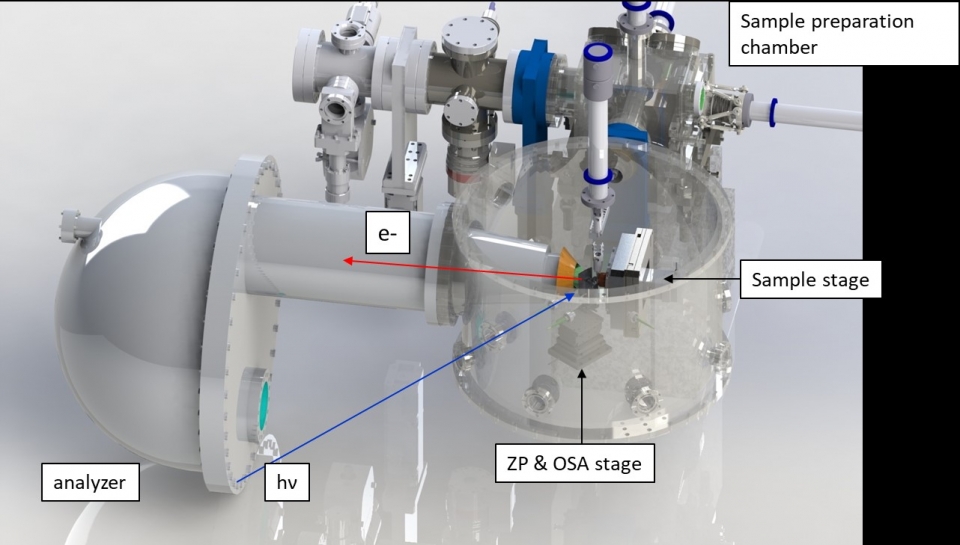

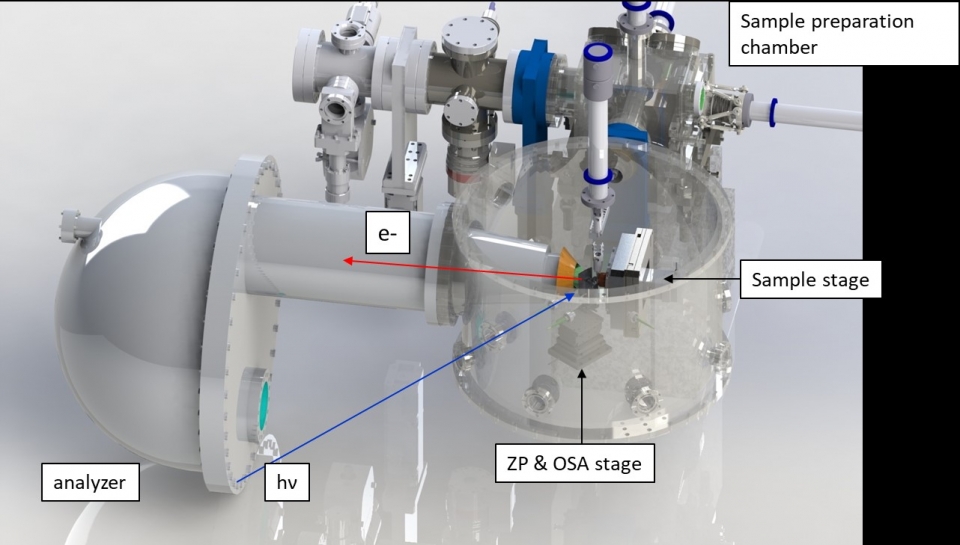

一項科學技術的發展,科學議題和儀器技術往往是相輔相成的,只有彼此互相結合,才能獲致優秀的研究成果,而光電子能譜學恰恰正是其中一個典範。一個光電子能譜的實驗示意圖如圖三所示,除了待測樣品外,實驗裝置包括了光源與光電子訊號探測器,在此我們稱之為「能量分析儀 (energy analyzer)」。在光源的提供上,除了雷射、氣體放電光源 (He-lamp) 以及 X光放射燈管 (X-ray tube) 外,同步輻射是一個最具代表性的光源。同步輻射光源的優點在於能量可以連續調整,光源強度高,對於各種科學課題的需要,都能夠滿足。另一個重要的儀器發展則是擷取訊號的能量分析儀,經過多年的發展,不論是能量解析度或是角解析度,都有了長足的進步,也間接促成了角解析光電子能譜技術在現今物理和材料科學的研究上,扮演著一個重要的角色。

圖三、光電子能譜的實驗示意圖 (其中 ZP 和 OSA 為波帶片聚焦模組,當需要進行奈米尺度的光電子能譜實驗時,可以將光點聚焦至100奈米的光斑大小,但是進行傳統的光電子能譜實驗則不需要。)

角解析光電子能譜 (Angle-resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)) 之所以能成為現今材料研究的重要方法,一個重要的原因是它可以直接探測材料的能帶結構 (band structure),而除此之外,更重要的一點是對於所測的物理量,也就是單電子的格林函數 (Green function) 有更深的了解,透過對測量能譜的分析,我們可以了解到材料中電子-聲子 (electron-phonon)、電子-電子 (electron-electron) 以及電子和晶體內雜質 (electron-impurity) 交互作用的大小,也可以了解到這些散射時間 (scattering time) 的變化。我們可以從幾個例子來告訴大家,角解析光電子能譜實驗的技巧,在一些科學課題所扮演的角色,以及未來的發展方向。

角解析光電子能譜技術

由於一個材料的價電子帶 (valence band) 的特性會直接反映這個材料的電性行為,特別是費米能階 (Fermi level) 附近或是費米面 (Fermi surface) 的形狀,由於角解析光電子能譜可以直接探測材料本身的能帶結構,因此在樣品的選擇上,有序的單晶 (single crystal) 或薄膜 (thin film),是在進行角解析光電子能譜實驗獲得能帶結構的優先選擇。利用晶體表面上,光電子與晶體內電子的平行動量守恆的原理,可以由收集到光電子的動能回推晶體內電子的行為,其動量與能量的色散關係 (band dispersion),當我們變動晶體表面相對應於能量分析儀的各個角度,就可以得到整個布里淵區 (Brillouin zone) 的能帶結構。雖然角解析光電子能譜是探測能帶結構最直接而有力的工具,但是在實驗進行時,受到實驗環境的限制也非常大;除了待測樣品以外,最大的一個限制來自於真空環境的要求,為了得到比較高的動量解析度,大多數角解析光電子能譜實驗會使用入射光能量介於10 - 100 eV範圍的真空紫外光波段,但是一個致命傷是在受到真空紫外光波段激發的光電子,從樣品內部至樣品表面的脫逃深度 (escape length),只有數個原子層,也因此角解析光電子能譜實驗本身是一個對樣品表面潔淨程度極為敏感的實驗技巧,為了避免因為表面汙染造成量測訊號的不準確,實驗必須在超高真空環境下進行,也就是真空環境必須儘量保持在5×10-11 torr下,而對樣品的要求上,能夠在超高真空中下劈裂的單晶,或是相同真空環境下成長並轉移至測量真空腔的薄膜樣品,會是比較好的選擇。而其它從真空外置入的樣品,往往需要經過離子源濺射 (sputtering) 與加熱 (annealing) 的過程,以獲得潔淨的樣品表面來進行實驗。另外在使用的光源選擇上,同步輻射光由於具備波長連續可調、高光通量與高能量解析度的特性,是進行角解析光電子能譜最重要的光源,由於實驗站本身建置經費相當高,因此角解析光電子能譜雖然是一項強有力的工具,但在真實世界中,它也受到許多的限制;但是它所獲得的資訊,卻對物理和材料科學的發展,做出了許多重大貢獻。

銅氧化物高溫超導體的配對機制

1986年J. Bednorz 及K. Muller發現高溫超導材料後,在凝態物理領域上給出了一個重大的挑戰,這些挑戰中來自於高溫超導體這類複雜材料,具有許多極端的性質;例如Mott-Hubbard insulator,重費米子 (Heavy Fermions),電荷密度波等。由於高溫超導材料本身有侷域化的 d 軌域電子和 f 電子,材料的本身會因為這類電子的交互作用產生許多奇異的行為,因此在發現的初期,對高溫超導機制的理論模型與理解,更是爭論不休。一個爭論的觀點是,傳統的BCS 理論,是 s-wave 電子配對成庫伯電子對 (cooper pair),但是由於高溫超導體本身就具有侷域化的 d 軌域電子,也因此有另一派學者認為高溫超導的配對為 d-wave 配對,這個爭論在1993年得到了解答,史丹福大學物理系沈志勳教授利用角解析光電子能譜技術,測量鉍锶鈣銅氧高溫超導體的超導能隙 (superconducting gap) 與費米面,發現了高溫超導的配對確實為d-wave 配對 (Shen, et al., PRL 70, 1553 (1993)),這個發現解決了理論學家長期以來對銅氧化物高溫超導體配對機制的爭論。

石墨烯 (graphene) 的能帶結構

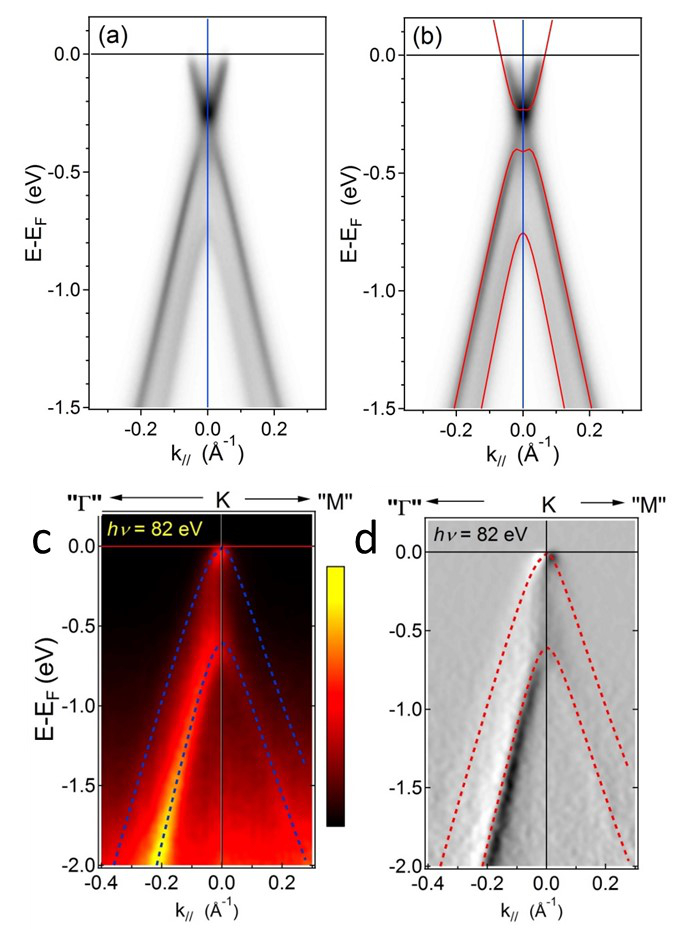

2004年A. Geim 和 K. Novoselov 首次以機械剝離 (micro-mechanic exfoliation) 的方式,從Kish graphite製備出單層 (single layer graphene) 與雙層 (bilayer graphene) 的石墨烯薄膜,開啟了二維材料 (2D materials) 的新時代。石墨烯是由碳原子所組成的六角形蜂巢狀晶格結構的薄膜,單層石墨烯為僅具一個碳原子厚度的二維材料,與其他三維材料不同,單層石墨烯為零能隙 (zero gap) 的半導體,本身的電子結構在二維的六角形布里淵區 (Brillouin zone) 的六個轉角下,也就是K對稱點,其能量與動量的色散關係圖 (E-k dispersion),在費米能階附近,會呈現線性色散 (linear dispersion) 關係,使得電子 (electron) 與電洞 (hole) 的有效質量 (effective mass) 均為零,而在此線性色散關係下的電子和電洞的物理行為,則遵循相對論量子力學的描述,而此線性色散關係下的電子和電洞,我們稱為狄拉克費米子 (Dirac fermions),在布里淵區的六個角K點上,線性的色散關係會使得能帶呈現一個交點在費米能階上,我們稱為狄拉克點 (Dirac point)。而當另外一個單層石墨烯以表面的法向量為軸,旋轉60度堆疊到單層石墨烯上時,此石墨烯稱為AB stacking或Bernal stacking的雙層石墨烯,其能帶結構仍然呈現出零能隙半導體的行為,但是當雙層石墨烯垂直對稱性被破壞,或是在表面加上閘極電極 (gate) 與偏壓 (bias) 時,能隙 (energy gap) 便會被打開,此特別的行為使得科學家對石墨烯的應用潛力產生相當大的興趣。而當堆疊的第二層石墨烯旋轉的角度不等於60度時,此雙層石墨烯被稱為扭轉雙層石墨烯 (twisted bilayer graphene),能帶結構會產生改變,理論科學家預言在旋轉角度1.1度下堆疊的扭轉雙層石墨烯,會表現出超導的行為。為了瞭解石墨烯這些奇特的物理現象,對於能帶結構的了解是必要的。當石墨烯在2004年被發現時,一個科學家最感興趣的問題是,是否石墨烯真的為零能隙半導體,甚麼狀態下會產生能隙,雖然有許多的實驗可以間接證實,但是角解析光電子能譜正好可以直接給出許多問題的答案。由於最早發現的石墨烯製備是利用機械剝離法然後轉印至矽基板且矽基板上本身具有200奈米厚的二氧化矽 (SiO2) 層,目的在石墨烯的厚度可以透過光學顯微鏡辨識以及製作元件,初期由機械剝離法製備的石墨烯的面積大小僅約10微米左右,由於二氧化矽本身是絕緣體,加以10微米左右的樣品大小,要進行角解析光電子能譜實驗室相當困難的。因此最早的相關實驗中,科學家先進行測量石墨的能帶結構,由於石墨晶體的原子堆疊方式與雙層石墨烯很接近,所得到的色散關係可以用來推估雙層石墨烯的能帶結構;緊接著科學家在碳化矽基板上利用熱裂解法 (thermal decomposition) 成長出單層與雙層石墨烯,並測得其能帶結構,但由於和碳化矽基板的交互作用造成了石墨烯各個碳原子與基板的交互作用大小不同,使得觀察到的石墨烯能帶結構均產生了能隙 (如圖四),但是對於石墨烯本身是否為零能隙半導體的疑問,並沒有給出答案。這個問題一直到之後科學家測量機械剝離的雙層石墨烯轉印至高度n型摻雜的矽基板 (highly doped Si-substrate),才直接證實了石墨烯確實為零能隙半導體 (如圖四),而目前許多關於石墨烯的研究則轉移至扭轉雙層石墨烯被預言的超導行為上。

圖四、 a和b為在碳化矽基板成長的雙層石墨烯的能帶結構,可以很明顯地看到因為碳化矽基板與石墨烯的交互作用,使得石墨烯的能帶結構產生了能隙。c和d 則為機械剝離法製備的雙層石墨烯的能帶結構,其狄拉克點為在費米能階上,且沒有能隙產生,證實雙層石墨烯確實為零能隙半導體。(Ref:1)

拓樸絕緣體的表面態

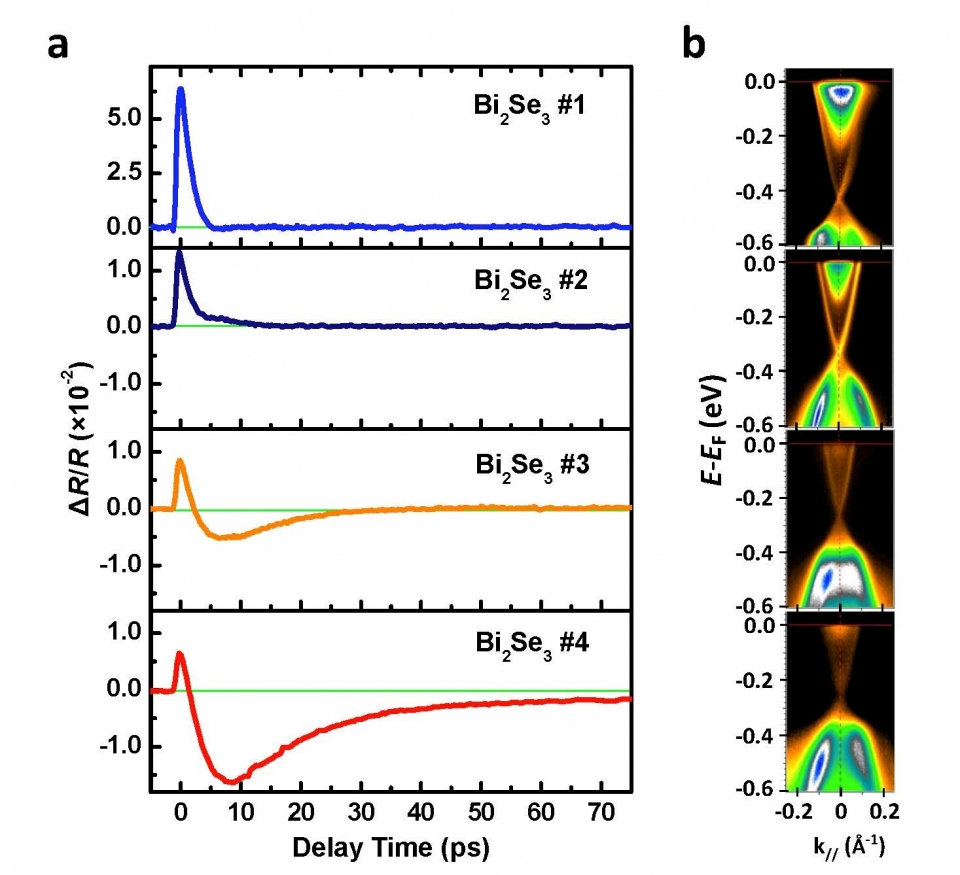

拓樸絕緣體 (topological insulator) 在2007年被華裔科學家張首晟所預言,在一些原子序比較大的化合物,其能帶結構可能會由於自旋軌道耦合效應 (spin-orbital coupling),進而造成能帶反轉 (band inversion),而產生拓樸相變 (topological phase transition)。而在三維拓樸絕緣體上所能觀察到的能帶結構,便是在能隙中會產生二維的拓樸表面態 (topological surface state),而且此表面態的自旋簡併 (spin degeneracy) 則已經被分離,這使得科學家對是否能夠在拓樸絕緣體中,觀察到自旋量子霍爾效應 (spin quantum Hall effect),產生了高度的重視。而被理論計算中預期的化合物,很快地便被科學家,以角解析以及自旋角解析光電子能譜所觀察到。而時至今日,許多在拓樸絕緣體所觀察到的物理行為,都可以透過觀察到的能帶結構,進而建立的理論模型所理解。例如在利用超快雷射進行對拓樸絕緣體的探測激發 (pump-probe) 實驗中,發現到同一個化合物,折射率竟然會產生時正時負的變化 (如圖五),但是透過角解析光電子能譜所得到的能帶資訊,科學家發現,在表面態與晶體塊材能帶的載子 (bulk carrier),對於被雷射激發造成折射率改變的效應剛好相反,從而了解整個探測激發的機制。

圖五、在探測激發實驗中,對應相同樣品測量到的折射率改變,透過角解析光電子測得的能譜,可以發現當呈現正折射率改變時, Bi2Se3樣品有較高的晶體內的載子濃度 (# 1),但當呈現負折射率改變時,晶體內的載子濃度降低,表面態電子產生的負折射率行為得以呈現。(Ref:2)

二維材料 (2D materials) 的能帶探測

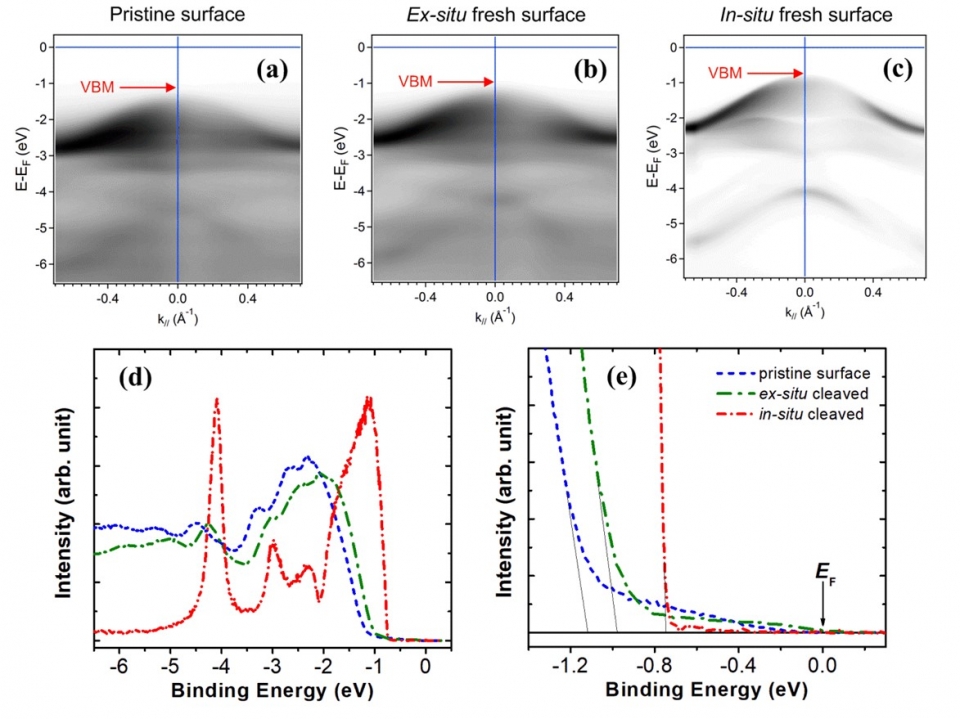

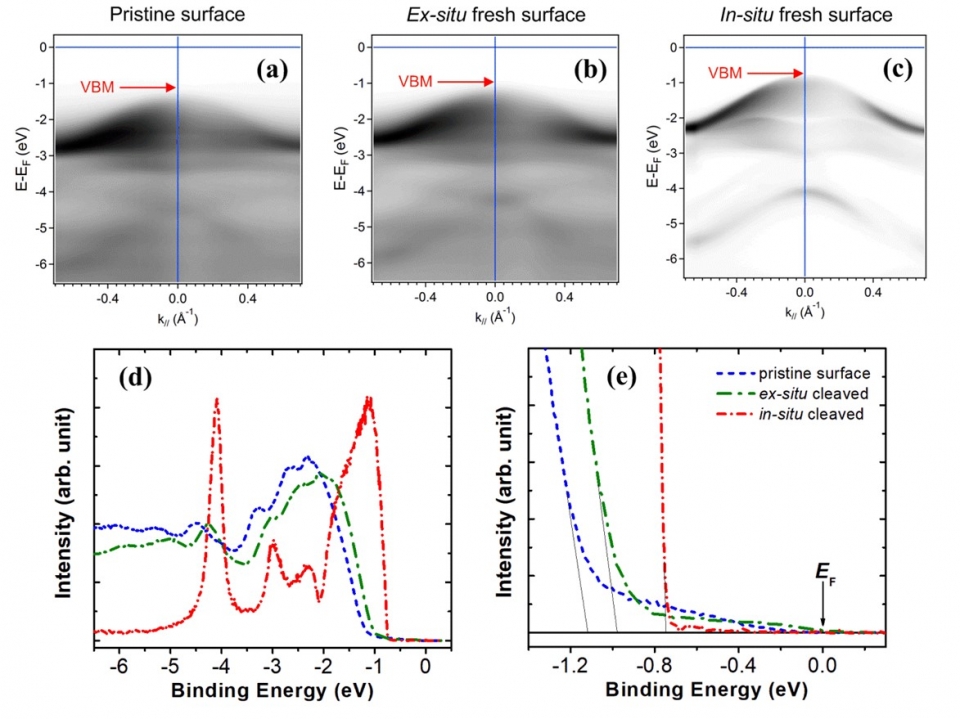

雖然石墨烯的發現引起了科學界與產業界非常大的重視,但是由於石墨烯可以產生的能隙並不大,從而限制了它應用的潛力;但是一股二維材料的研究熱潮,卻伴隨而來,原因是當材料的厚度縮小至幾個原子層時,許多量子效應可能產生,而能帶結構隨之改變。一個顯而易見的例子便是過渡金屬硫化物或硒化物 (Transition metal dichalcogenide (TMD)),當材料的厚度縮至一個原子層 (monolayer) 時,原本材料的間接能隙會變成直接能隙,而這個結果可以大大提升相關材料應用至光電元件或場效二極體 (FETs) 的可能性。而研究相應能帶結構產生的變化,應用角解析光電子能譜所得到的能帶資訊,則會對於材料開發和應用端,給出有利的研發方向。例如在二硫化鉬 (MoS2) 的奈米片中,科學家發現此材料常存在n型半導體的行為,而此一行為對於製作場效二極體並不有利,但是在藉由角解析光電子能譜與掃描穿隧電子顯微術 (STM) 對表面電子結構的探測,證實這種具有層狀晶體結構的半導體存在表面電子聚集特性 (如圖六),其表面電子濃度遠大於材料內部約一萬倍。此結果顛覆了過去對層狀材料的認知,也提供二硫化鉬奈米結構存在異常高電子濃度一個合理的解釋。另外,也發現新鮮的二硫化鉬表面不存在這種極高的表面電子濃度,其表面為接近絕緣狀態的半導體本質特性。這代表二硫化鉬將可不再受高電子濃度所困擾,對於未來製作本質與p型摻雜的二硫化鉬以及開發以層狀半導體為基礎的電子元件,提供了一個極為重要的參考。

圖六、a,b,c 分別表示在不同環境下測得的二硫化鉬奈米片的能帶結構,其中 in-situ fresh 表示在超高真空剝離所得到的表面,此狀況下所測得的能帶結構由於不受外界環境影響,費米能階剛好位在導電帶 (conduction band) 和價電帶 (valence band) 中間,顯示二硫化鉬的本質為intrinsic semiconductor,對比於長時間放置於大氣下以及剛在大氣下剝離的表面所測得的能帶結構,其價電帶頂端 (valence band maximum (VBM)) 往高束縛能方向移動,在e圖中,費米能階附近開始有電子聚集,顯見二硫化鉬開始呈現n型半導體的行為。(Ref:3)

未來與展望

雖然在進行角解析光電子能譜實驗時,對於材料的要求,實驗的環境有許多的限制,但是他所獲得的資訊,對於許多科學議題是極為重要的,目前國內投入相關研究的研究人員目前也逐年增加,期待未來有更多的研究人員和學子,能夠多加利用同步輻射建置的許多實驗設施,相信可以對許多的科學議題,有更深入的了解。

參考文獻

- C.-M. Cheng, L. F. Xie, A. Pachoud, H. O. Moser, W. Chen, A. T. S. Wee, A. H. Castro Neto, K.-D. Tsuei & B. Özyilmaz, “Anomalous Spectral Features of a Neutral Bilayer Graphene”, Scientific Reports 5, 10025 (2015)

- C. W. Luo, H. J. Wang, S. A. Ku, H.-J. Chen, T. T. Yeh, J.-Y. Lin, K. H. Wu, J. Y. Juang, B. L. Young, T. Kobayashi, C.-M. Cheng, C.-H. Chen, K.-D. Tsuei, R. Sankar, F. C. Chou, K. A. Kokh, O. E. Tereshchenko, E. V. Chulkov, Yu. M. Andreev, and G. D. Gu, “Snapshots of Dirac Fermions near the Dirac Point in Topological Insulators”, Nano Lett. 13, 5797 (2013).

- M. D. Siao, W. C. Shen, R. S. Chen, Z. W. Chang, M. C. Shih, Y. P. Chiu, C. -M. Cheng, “Two-dimensional Electronic Transport and Surface Electron Accumulation in MoS2”, Nature Communication 9, 1442 (2018)